近日,港大官网更新了2026年招生说明,其中显示港大-剑桥联合本科招生计划发生了重要调整:此前涵盖工程与自然科学两大领域的联合双学位项目,从2026学年起正式取消了自然科学方向。

这意味着曾经可以通过4年制(获港大BSc、剑桥BA及MA三学位)或5年制(叠加剑桥MSci硕士学位)路径攻读物理、化学、生物等学科的通道已经关闭。

而工程方向(除CS外)因两校在工科领域的深度协同优势得以保留,成为两校联合培养的核心项目。

港大-剑桥联合招生计划变迁

港大与剑桥大学的联合招生计划始于2011年,曾是许多优秀学子梦寐以求的顶尖学术通道。这一计划允许学生在港大完成前期学习后,前往剑桥大学继续深造,最终获得两校学位。

此次取消自然科学方向,意味着曾经可以通过该计划攻读物理、化学、生物等基础学科的学生,现在只能选择工程方向(除计算机科学外)。

从最新招生政策来看,工程方向的学生依然可以在港大进行2-3年的初期学习,通过考核后前往剑桥继续2-3年的学业,最终获得港大BEng和剑桥MEng两个学位。

项目取消背后的理性考量

这一变动并非两校合作的破裂,而是基于现实需求的“理性瘦身”。

从校方角度看,取消自然科学方向有两大好处:

一是规避招生不足导致的资源浪费。港大-剑桥自然科学方向历来招生规模有限,维持在个位数,而投入的教学资源却十分庞大。这种“高投入、低产出”的模式在长期来看难以持续。

二是强化工程方向的核心竞争力。两校在工程领域的合作更为深入和成熟,保留工程方向可以集中优势资源,打造更具影响力的品牌项目。

对于意向两校联合培养的学生而言,工程项目的保留,反而意味着更集中的师资投入、更成熟的培养路径,以及更明确的职业回报。

联合学位项目的优势与挑战

为什么顶尖学子对联合学位项目如此青睐?

学术资源叠加是最直接的吸引力。参与这类项目意味着可以享受两所顶尖大学的图书馆、实验室、教授资源等,获得1+1>2的教育体验。

国际化视野是另一大优势。在不同国家、不同教育体系下学习,能够培养学生的跨文化适应能力和全球视野,这在当今世界尤为重要。

学位含金量更是毋庸置疑。同时获得两所世界顶尖大学的学位证书,无论是在学术界还是工业界,都会受到高度认可。

然而,这类项目也面临着诸多挑战:

课程衔接问题:两所大学的课程体系、教学方式、考核标准都存在差异,如何平稳过渡是学生必须面对的挑战。

文化适应压力:从一个熟悉的文化环境突然切换到完全不同的环境,对学生的心理适应能力是极大考验。

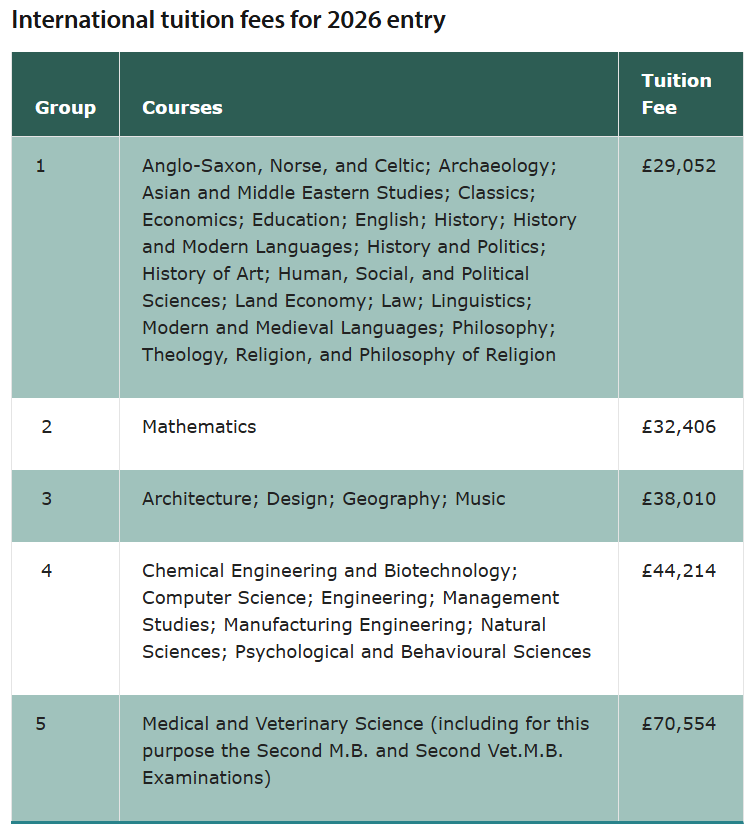

高昂的学习成本:虽然这类项目的回报很高,但学费、生活费等开支也相当可观,对家庭经济条件有一定要求。

全球高校联合学位项目趋势

港大-剑桥项目的调整并非个案。近年来,全球范围内的联合学位项目呈现出一些新趋势:

从全面合作到精准合作:高校们不再大而全地开展合作,而是聚焦于各自的优势学科,打造精品项目。比如芝加哥大学与耶路撒冷希伯来大学合作的犹太研究项目,就聚焦于特定领域。

从双学位到微证书:除了传统的学位合作,各校还在探索微证书、微学位等更灵活的合作形式。如MIT推出的MicroMasters项目,就是一种创新尝试。

线上+线下混合模式:疫情后,越来越多联合项目采用线上线下相结合的方式,让学生在一定程度上可以灵活选择学习地点。

这些变化反映了高等教育国际化的新阶段——从规模扩张转向质量提升,从形式合作转向实质协同。

对意向学生的影响与建议

对于原本计划申请港大-剑桥自然科学方向的学生,这一政策变化无疑打乱了他们的规划。但换一个角度,这也提醒我们在留学规划中需要更加注重多元化和灵活性。

及时调整申请策略是当务之急。仍对两校联合培养有强烈兴趣的学生,可以考虑转向保留的工程方向;或者分别申请两校,自主规划“2+2”路径。

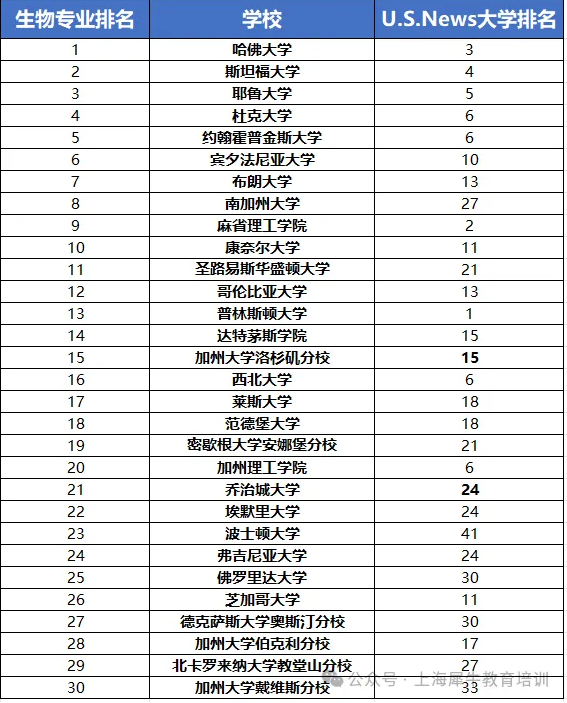

拓展备选方案也至关重要。全球顶尖高校的自然科学项目众多,如牛津、帝国理工、新加坡国立等学校都有不俗实力,可以作为替代选择。

强化个人竞争力始终不变。无论政策如何变化,拥有优秀的学术成绩、扎实的语言能力和丰富的科研经历,始终是进入梦想学校的关键。以最新一季港大的con为例,不少申请者需达到2A*2A或者3A*1A,个别申请者甚至达到了4A*。

理性看待项目变动

面对港大-剑桥项目的调整,学生和家长无需过度恐慌。高等教育的合作项目本就是动态调整的,根据实际情况优化合作形式是正常现象。

事实上,这种“理性瘦身”对保留的项目反而是利好——学校可以集中优质资源,提供更高质量的教育体验。

对学生而言,不必过分迷信“联合学位”的光环。传统的留学路径——在一个学校完成本科教育后,再申请另一所学校的研究生——同样能获得多元化的学术经历,有时甚至更加扎实深入。

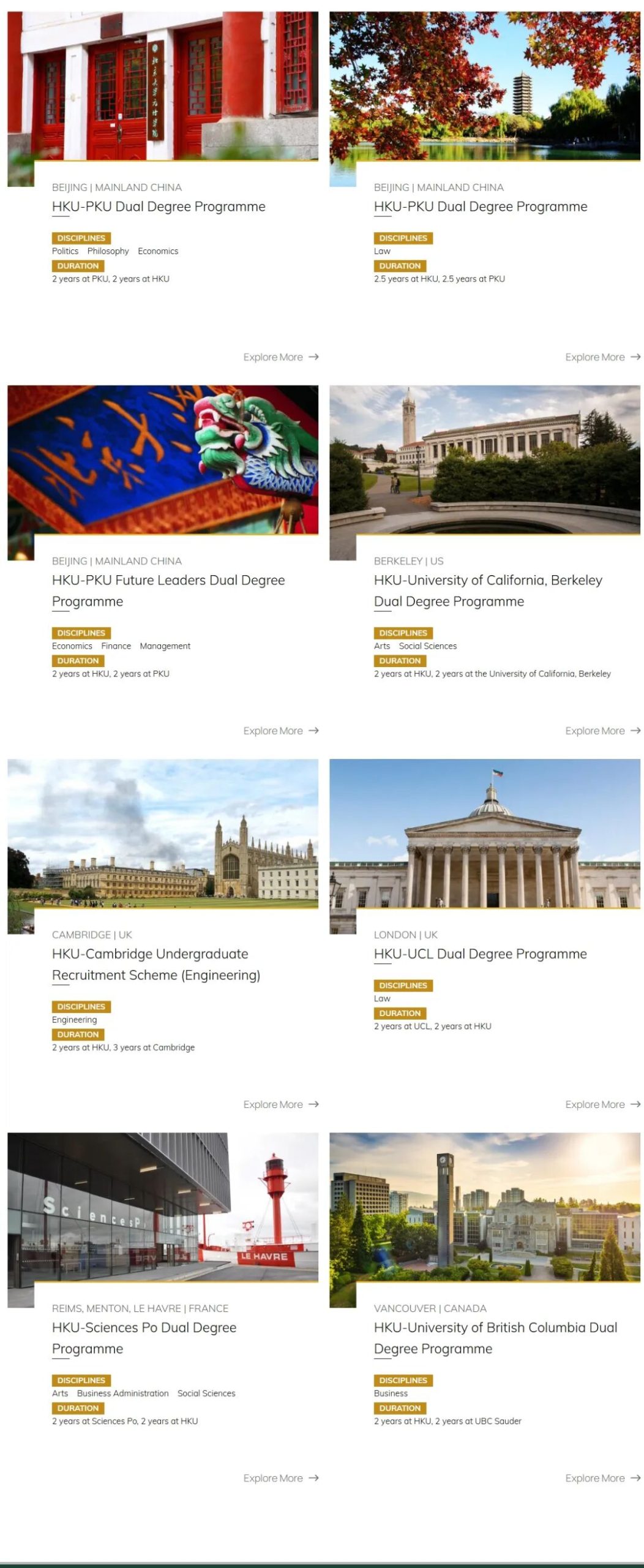

港校其他双学位项目: