招生要求

1.1 学历背景

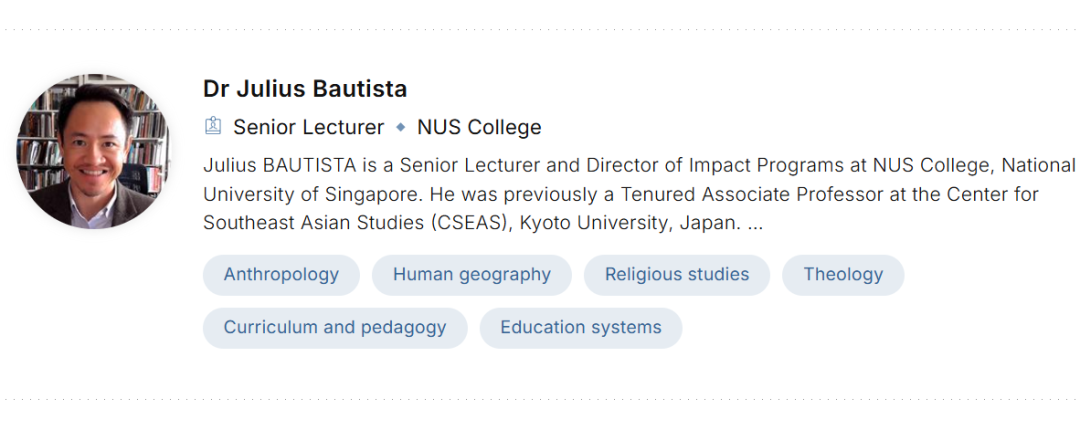

认可院校的硕士学位是申请的基础条件之一;若直接申请博士,申请人需具备本科一等荣誉学士学位(First Class Honours),且本科阶段学术表现突出。对于人文社科领域,若申请人仅持有二等上荣誉学士学位(Upper Second Class Honours),则需提供相关研究经历证明(如参与科研项目)或学术成果(如发表论文),以证明自身研究潜力。此外,申请人本科或硕士阶段的专业需与申请方向匹配,如Anthropology、Religious Studies、Education等,确保能衔接Bautista博士的研究工作。

1.2 语言能力

非英语授课背景的申请人必须提交英语语言成绩:雅思(IELTS)需达到总分6.5且单项不低于6.0,托福(TOEFL)网考(iBT)需达到总分92且写作单项不低于22;若选择PTE Academic成绩,需满足总分62、单项55及以上的要求。不过,若申请人曾在英语授课院校完成本科或硕士阶段学习,可向学校申请豁免语言成绩,但需提供院校出具的官方证明文件。

1.3 申请材料

申请人需通过NUS官网申请系统提交一系列材料,具体包括:在线填写的申请表格;经院校官方认证或公证的本科及硕士阶段学术成绩单;个人陈述(Personal Statement)——需清晰说明申请动机、与Bautista博士研究方向的契合点及个人学术规划;研究计划(Research Proposal,RP)——长度通常为5-10页,需明确研究主题、核心问题、研究方法及预期成果,且要体现对Bautista博士研究领域的深入理解;2-3封推荐信——需由熟悉申请人学术能力的教授或科研导师撰写,并直接通过申请系统提交;学术成果证明,如已发表期刊论文的全文或摘要、会议报告、科研项目参与证明等;若Bautista博士有额外要求,还需提交相关写作样本(Writing Sample)、获奖证书等补充材料。

1.4 额外选拔

部分申请人需参加面试,面试形式可能为线上或线下,面试官由Bautista博士及NUS相关领域教授组成,主要考察申请人的学术基础、研究潜力与沟通能力。若申请全奖,申请人还需满足NUS奖学金的评选标准,这些标准涵盖学术成绩、研究计划质量、推荐信评价等,全奖通常会覆盖学费、生活费及科研补贴。

研究方向

2.1 社区参与教育学(Pedagogy of Community Engagement)

Bautista博士在该领域的核心研究围绕体验式学习(Experiential Learning, EL)展开,重点探索教育者如何设计并实施有效、可持续且具有变革性的服务学习(Service-Learning)与社区参与项目。他提出的“不适教学法”(uncomfortable pedagogy)是研究的重要亮点——通过“课前准备-实地沉浸-课后反思-项目维持”的流程,推动学生在与社区互动时跳出舒适区,进而培养文化尊重与反思能力。

在成果与项目方面,他曾获NUS教学促进基金(Teaching Enhancement Grant,SGD 6000),这笔资金用于建立“服务影响学习社区”(Service Impact Learning Community, SILC)。SILC不仅开发教师大师课与在线知识库,还将这些资源融入课程评估与指导流程,助力提升教师指导能力与学生支持质量。此外,他还编辑了两本重要学术特刊:2023年《Philippine Sociological Review》的“Educating Through Adversity: From Crisis Response to Pedagogical Innovation in the Philippines and Singapore”,收录了东南亚教育者的实践成果;2021年《Kyoto Review of Southeast Asia》的“Pandemic Pedagogy: Teaching Continuity in Times of Global Disruption”,汇集了东亚及东南亚的教学实践经验。他还创办并主持《Impact Experience》播客,该播客聚焦大学主导的社区参与与服务,在Spotify、Apple Podcasts等平台全球发行,同时探索播客作为创新教学平台的可能性。

教学荣誉方面,他多次获得NUS各类教学奖项,包括2025年NUS年度教学卓越奖(ATEA)、2023/2024学年NUS College教学卓越奖、2012/2013及2013/2014学年NUS人文与社会科学学院教学卓越奖等,这些奖项印证了他在教学领域的专业能力。

2.2 东南亚宗教人类学(Anthropology of Religion in Southeast Asia)

该方向聚焦菲律宾与东帝汶的罗马天主教文化,Bautista博士主要从三个维度展开研究:天主教物质符号(如圣婴像Santo Niño de Cebu)的文化意义、信徒的虔诚实践(devotional practices)、宗教与国家的互动关系,研究过程中融合了人类学、人文地理学、宗教学等多学科视角。

科研基金与成果方面,2016-2018年他获日本学术振兴会(Japan Society for the Promotion of Science, JSPS)科研资助(JPY 4,680,000,约SGD 40,060),这笔资金为他开展东南亚宗教人类学实地调研提供了重要支持。学术著作上,他出版了2部独著专著(由知名大学出版社发行)、2部编著(大学/商业出版社出版);发表13篇同行评审国际期刊论文,如2023年《Hau Journal of Ethnographic Theory》的“Tantsa: Intuition as authoritative know-how in the Roman Catholic Philippines”、2021年《Religions》的“On the personhood of sacred objects: Agency, materiality and popular devotion in the roman catholic philippines”;还撰写了15篇国际书籍章节。

学术认可上,2011年他的著作《Figuring Catholicism: An Ethnohistory of the Santo Ni.o de Cebu》同时入围菲律宾国家图书奖(社会科学类最佳书籍)与天主教大众传媒奖(Jaime Cardinal Sin图书奖),体现了该著作在学术与社会领域的双重价值。

有想法

3.1 数字服务学习的效果评估:基于播客的东南亚社区实践研究

当前东南亚的服务学习多以线下实践为主,数字工具(如播客)的应用较为有限,且学界缺乏对“数字+社区”模式效果的系统研究。而Bautista博士的《Impact Experience》播客与SILC项目,为开展这一研究提供了良好基础。

研究将采用混合方法:通过民族志(ethnography)跟踪NUS学生参与“播客制作+社区服务”的全过程,比如让学生为菲律宾农村社区制作文化宣传播客;同时通过问卷调查收集学生参与度数据,并访谈社区成员以评估播客对社区文化传播的影响;最后对比传统线下服务学习与数字模式的差异,分析两种模式的优势与不足。

该研究预期形成数字服务学习的评估框架,为东南亚高校设计同类课程提供参考,同时产出1-2篇同行评审期刊论文,可投稿至《Philippine Sociological Review》或《Kyoto Review of Southeast Asia》这类与Bautista博士研究领域契合的期刊。

3.2 后疫情时代菲律宾天主教物质符号的变迁与宗教-国家互动研究

新冠疫情改变了宗教实践的形式,比如线上弥撒逐渐普及,但疫情对天主教物质符号(如Santo Niño雕像)的虔诚实践产生了怎样的影响,目前学界尚未系统探讨。Bautista博士此前对菲律宾天主教符号的研究,为该方向提供了扎实的学术基础。

研究将选取菲律宾宿务(Santo Niño de Cebu的发源地)与马尼拉两个地区,通过实地调研(参与式观察信徒对雕像的供奉、祈祷行为)、深度访谈(对象包括信徒、教堂神职人员、地方政府公共卫生官员),分析疫情后信徒对物质符号的依赖程度是否发生变化,以及宗教机构与政府在公共卫生政策(如疫情期间对宗教活动的限制)上存在哪些协作或冲突案例。

该研究预期揭示后疫情时代东南亚天主教“物质虔诚”的变迁规律,补充宗教人类学领域中“危机事件与宗教实践关系”的研究空白,同时可为菲律宾政府制定与宗教相关的公共政策提供实际参考。

3.3 融合宗教人类学的跨文化服务学习课程设计

现有服务学习课程往往忽视社区的文化背景,尤其是宗教文化,这导致许多项目因文化适配性不足而难以持续。Bautista博士在教育学与宗教人类学领域的跨学科研究,恰好能解决这一问题。

研究将以NUS College的“Impact Experience(IEx)”项目为试点,设计融合东南亚宗教人类学内容的课程模块:课前阶段,向学生教授菲律宾/东帝汶天主教文化、物质符号意义等知识;课中阶段,组织学生参与当地社区服务,比如协助教堂开展文化保护活动;课后阶段,引导学生反思“对宗教文化的理解如何影响服务效果”。研究过程中,通过对比试点班级与传统班级的项目完成质量、社区反馈,评估该课程模块的有效性。

该研究预期形成可推广的跨文化服务学习课程模板,并将其纳入SILC的在线知识库;同时提升学生对社区文化的敏感度,帮助服务项目更好地适配社区需求,增强项目的可持续性。