《普林斯顿评论》曾经在「What Looks Good on College Applications?」一文中,明确提到GPA是影响录取的关键因素。

GPA的重要性已不言而喻,但如今的“内卷”程度,恐怕仍远超许多人的想象。

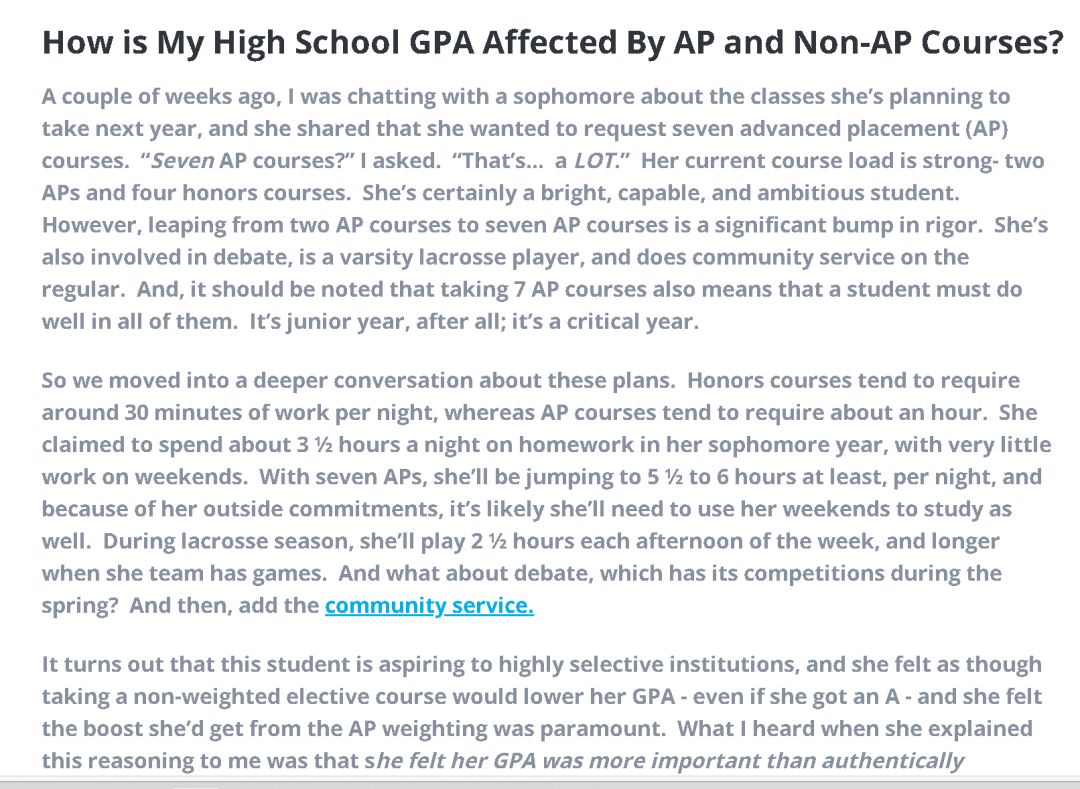

著名申请咨询网站Collegewise曾分享过一个案例:

一名高二学生,当时已在修读2门AP与4门荣誉课程,同时活跃于辩论社、校曲棍球队并参与常规社区服务。然而,TA仍计划在下个学年增修7门AP课程。

这意味着,若想在所有科目中继续保持高分,TA必须分秒必争,周末将完全沦为“学习专场”,连原本固定的社区服务也不得不见缝插针地进行。

TA坦言,自己的目标是顶尖名校。在她看来,普通非加权课程即使拿到A,也可能会拉低整体GPA竞争力;只有AP课程的加权分数,才被视为通往梦校的“升学捷径”。

于是,为了GPA那零点几分的提升,真正的兴趣与热爱,不得不一次次为“分数优化”让路。

当“再提高0.1分,甚至0.01分”成为执念,我们究竟应如何看待GPA?而当今美国名校的GPA门槛,又实际高到了怎样的程度?

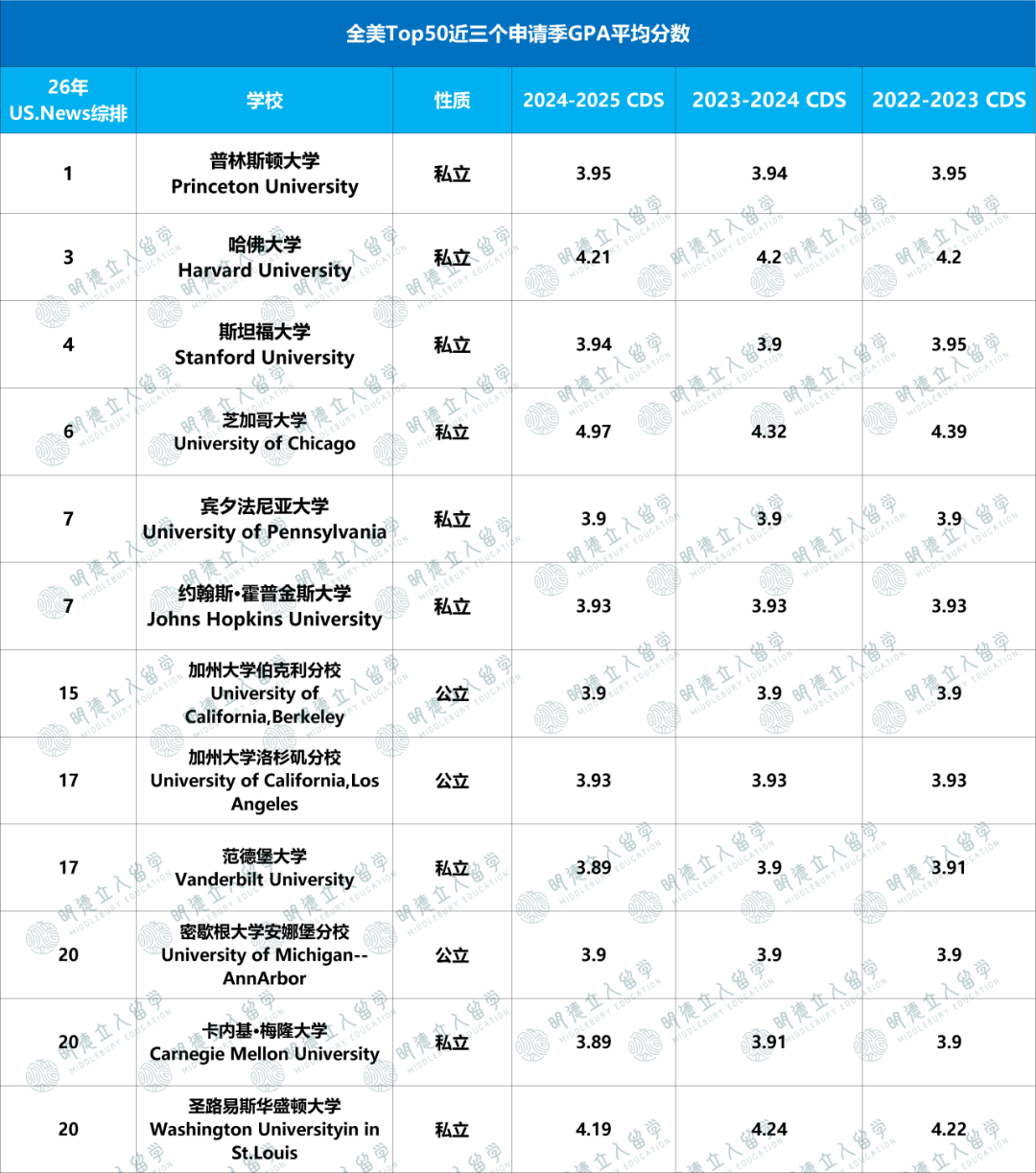

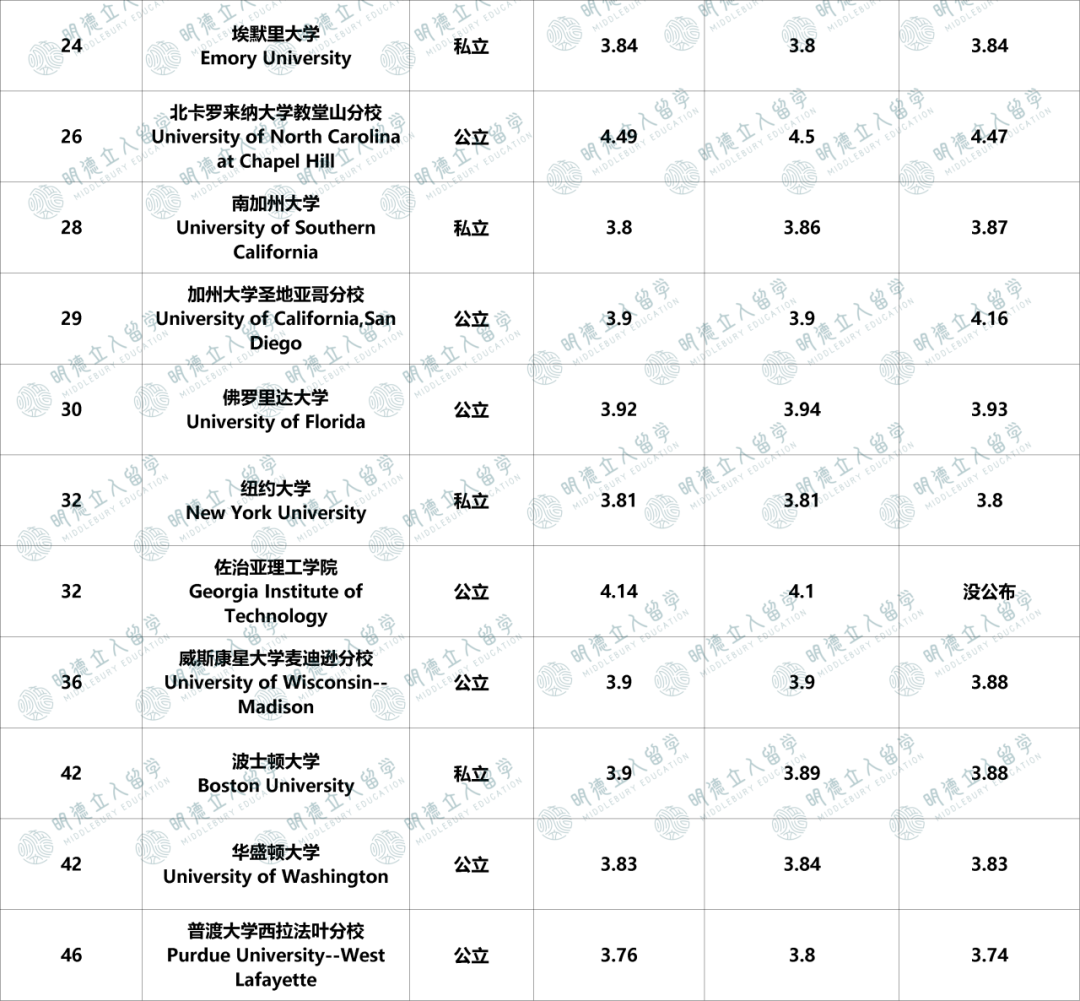

老师整理了全美Top50最新GPA录取数据,并结合前几年的情况进行对比。接下来,就让我们一起看看真实的数据背后,揭示了怎样的趋势与真相。

GPA录取数据透视:

门槛已升至何处?

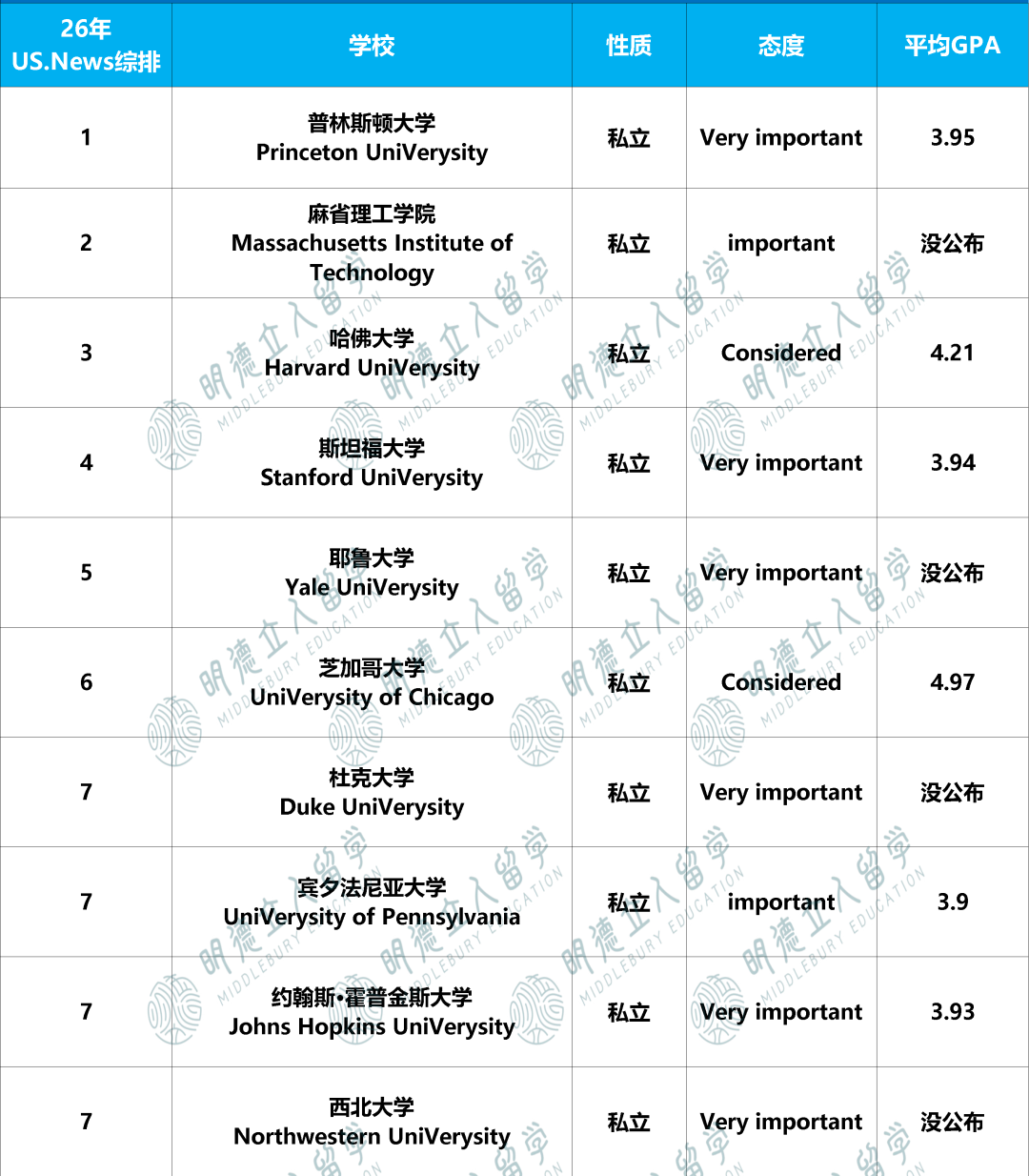

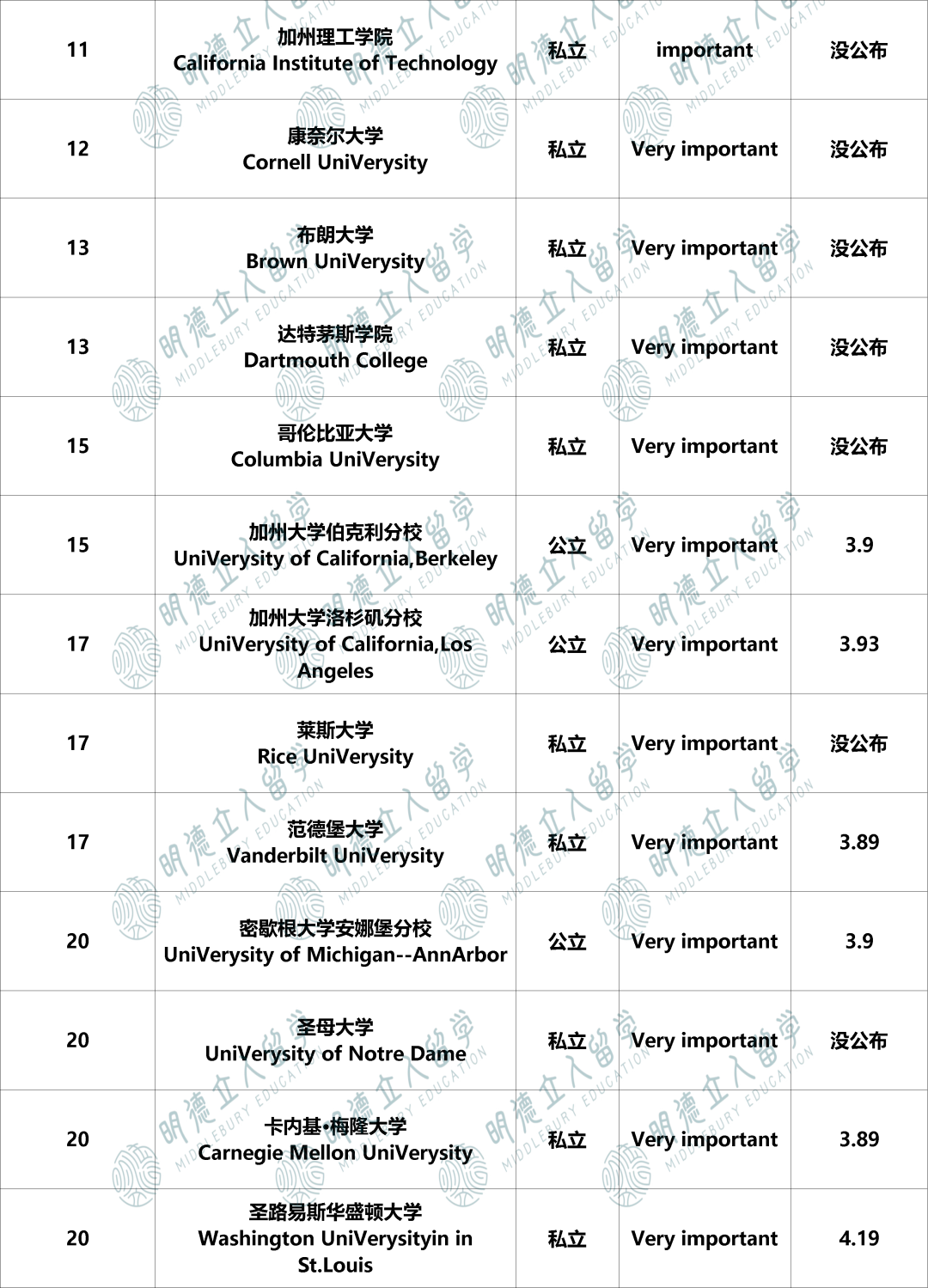

数据显示,在全美Top50大学中,超过八成学校将GPA列为“非常重要”(Very important)的申请要素。

其余学校,MIT、宾大、加州理工和北卡将其列为“重要”(important),而哈佛、芝大、UT-Austin则视其为“考虑因素”(Considered)。

看似部分顶尖学府在官方表述中似乎降低了对GPA的强调,但这并不代表他们不看重学术成绩。

相反,这些学校往往默认申请者已具备优异的学术基础,这点在具体的录取GPA数据中可相互印证,在默认情况下,这些学校将更多注意力转向其他综合素质。

我们整理了全美Top50大学近年录取学生的GPA数据,并将其划分为4个区间进行分析:(下面的数据以已公开数据的学校进行分析)

平均GPA高于4.0的有7所学校

最高为芝加哥大学(4.97),其次是北卡(4.49)、UCSB(4.3)、哈佛(4.21),其他超过4.0+的还有WashU、佐治亚理工学院、UCD。

值得注意的是,芝大、北卡、哈佛对GPA的“考虑”态度,并不代表他们不招收高分学生,而是高分已成为默认的基本条件。

在这个区间我们能发现,不同学校间的差距相较我们下面提及的区间要大,比如平均GPA最高的芝大(4.97)和佐治亚理工学院(4.14)相差0.83,接近1分的差距。

平均GPA3.9-4.0的有11所学校

分别有:普林斯顿、斯坦福、宾大、JHU、UCB、UCLA、UMich、UCSD、UF、威斯康星大学麦迪逊分校、BU

这个区间的学校最多,而且大家之间分数在3.9上下浮动,不超过0.05的差别。

平均GPA3.8-3.9的有6所学校

分别有范德堡、CMU、埃默里、南加大、纽大、华盛顿大学。

它们GPA之间的差距也很小,差别就是0.1-0.05之间。

平均GPA在3.7–3.8

有普渡、罗彻斯特2所学校,且GPA都是非常接近3.8。

老师有话说

加权GPA超过4.0已不再是少数现象。多达7所名校的录取者平均GPA突破4.0,其中芝加哥大学(4.97)更是非常高的水平。

这印证了开头的案例——学生为何不惜牺牲兴趣也要拼命选修AP/荣誉课程:在顶尖池中,加权GPA已成为拉开差距、构建优势的核心指标。

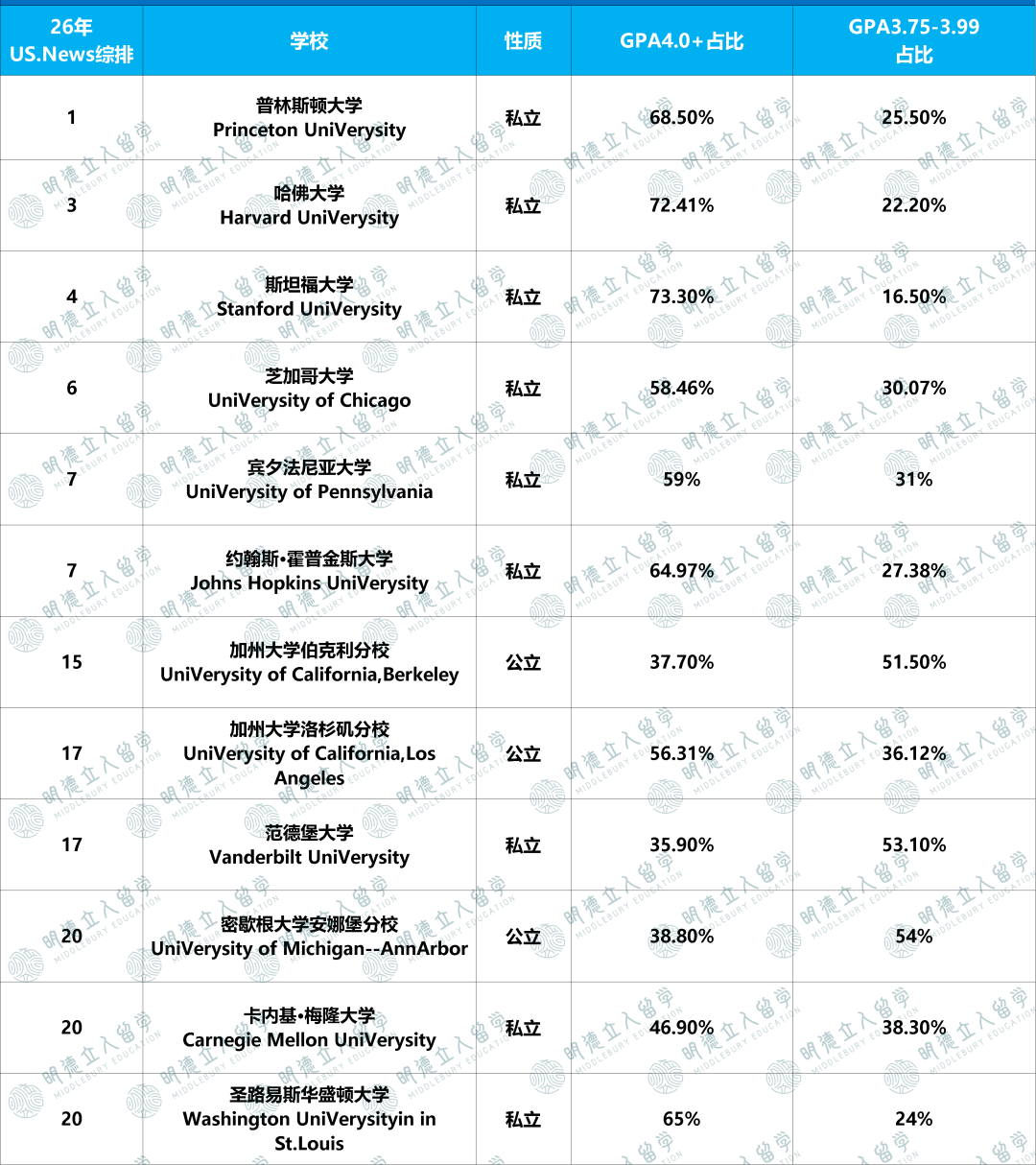

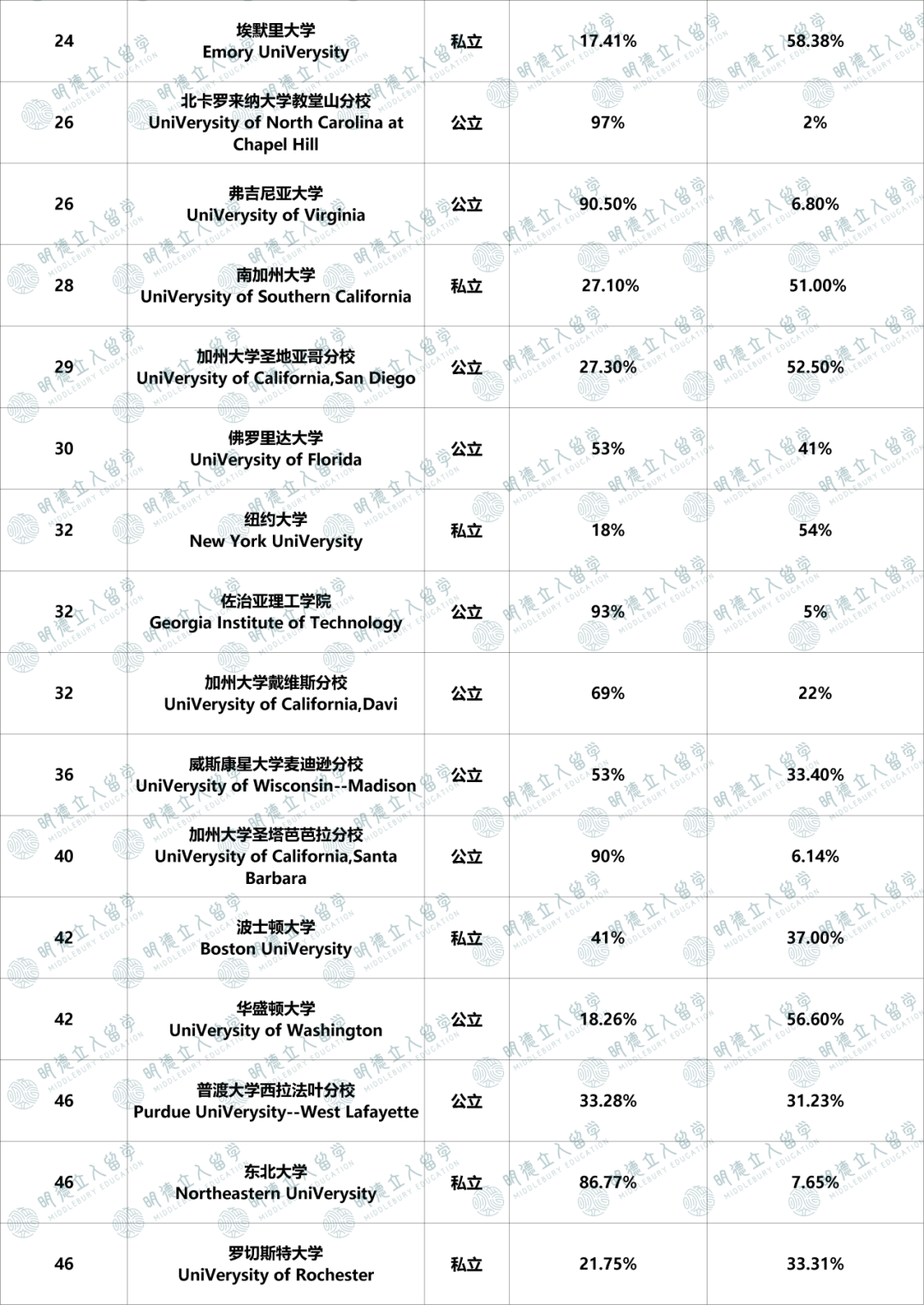

GPA 4.0+的学生占比:顶尖名校的“标配”

Top50中,有28所学校公布了具体的GPA分数段占比情况:

GPA 4.0+学生占比超过50%的学校有16所,主要集中在Top20、部分Top30的名校:

普林斯顿、哈佛、斯坦福、芝大、宾大、JHU、UCLA、WashU、北卡、UVa、UF、佐治亚理工、UCD、威斯康星大学麦迪逊分校、UCSB、东北

其中,北卡、UVa、佐治亚理工、UCSB四所公立学校的比例超过90%,北卡甚至高达97%,哈佛、斯坦福、东北大学在70%–90%之间。

GPA 4.0+学生占比低于50%的学校有12所,主要集中的Top20后的学校:

UCB、范德堡、UMich、CMU、埃默里、USC、UCSD、纽大、BU、UW、普渡、罗彻斯特

GPA 4.0+的学生比例虽未过半,但其录取学生的主体GPA仍集中在3.75–3.99的高位区间。

老师有话说

想要申请Top20乃至Top30的大学,GPA 4.0+已成为竞争优势;而对于Top30之后的学校,GPA也最好不要低于3.75。

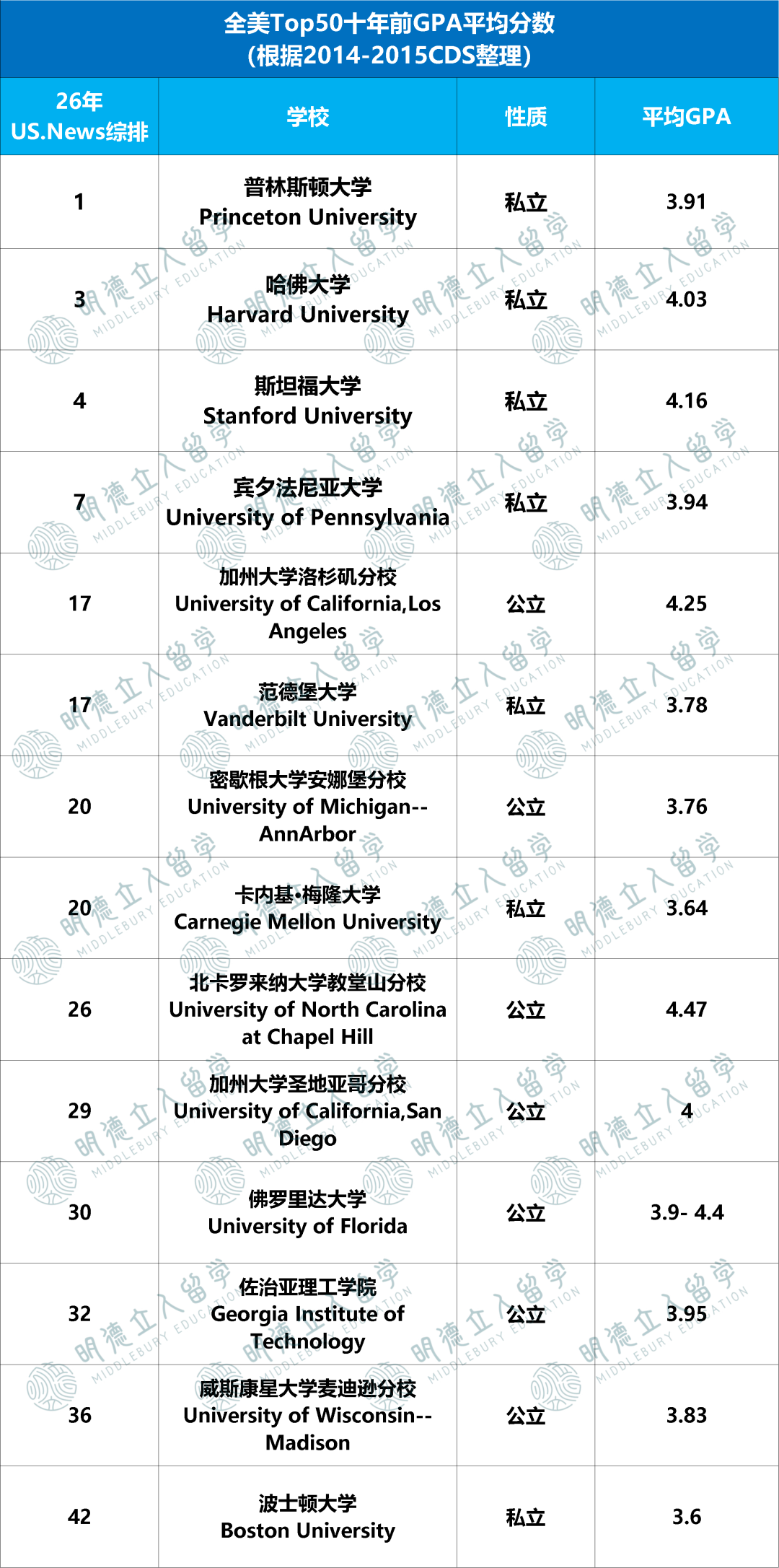

GPA膨胀趋势:十年间的“锱铢必较”

对比近三个申请周期的数据,Top50大学录取学生的平均GPA从2022–2023的3.98,略降至2023–2024的3.97,而在2024–2025申请季则上升至3.995,接近4.0。

若将时间线拉长至十年前(2014–2015申请季),平均GPA为3.94。十年间,这一数字上涨了约0.05。

(仅列出有数据的学校信息)

尽管幅度看似微小,但在竞争白热化的今天,这0.05的差距中间隔着的是内卷膨胀的现实。

这意味着,GPA的竞争已进入“锱铢必较”的阶段。零点零几的差距,就可能成为区分申请者池的关键因素,这正是学生们产生“再提0.1甚至0.01分”执念的背后原因。

老师有话说

数据证实了美本申请中一个残酷的现实:GPA作为“硬通货”的属性没有改变,但它的“通货膨胀”使得竞争门槛被推高。

学生们在高中所做的一切学术努力,不仅仅是为了达到一个标准,更是为了在由无数“全A生”组成的申请者中,争夺那微乎其微的相对优势。

如何应对GPA膨胀时代?

尽管美本录取强调综合评估,但低GPA无疑会成为申请名校的“绊脚石”,机构也有不少这样的案例。

D同学美本申请的时候和预期有落差,所以在大一就自己尝试DIY转学申请,但失败了,很大的原因在于当时大一因为家里发生一些事,对D同学打击很大,有几门课成绩是B-,一下子把4.0的GPA给拉下到3.5。

大二意识到问题后,A就一直努力提升GPA,但也只达到3.6,当时以这个成绩去申UCB心里是很虚的。

UC系属于非常看重GPA的学校,因为他们不看标化,自然对GPA、选课的难度情况会更为关注。

后面经过机构老师的分析,一起去探索A同学真实性格,发挥其长处去规划和构思文书,这个过程要补足短板也确实不易,但幸好精准的定位极大提高成功率,最后D同学也成功收到UC系offer,也收获到Top30的USC的offer。

B同学大一寒假找到机构,当时的学校是在美本Top80,因为大一上学期有所放松,个人规划不强,导致2门课都是C,GPA只有3.2。

理论上,这样的分数很难申到排名更高的大学。

要弥补GPA低这个短板中间,机构老师和同学一起付出了很大努力。

规划时,机构老师建议学生与学校沟通,大一春季学期重修这2门课程,同时完成常规的4门课程。因为要保质保量完成6门课程,学习压力大,也很考验学生的执行力。

所以机构老师会定期跟学生沟通,通过语音的方式检查进度,了解作业、出勤和考试情况。

10月份递交春季转学申请时,B的GPA已经提升到了3.6,最终也拿到满意的录取结果!

通过上面的分析和案例,我们能发现,GPA确实非常重要,特别在同质化竞争激烈的现在,内卷程度已经用零点零几分来衡量。

虽然在美本综合评估的录取模式下,GPA如果是短板,我们也可以通过其他方面极力补救,但显然这个过程会花费更多力气和精力,不确定性的风险也更大。

综合以上,最好的情况就是大家一定要具备长期规划思维,尽早做好准备,让GPA保持在一个比较高的水平,起码不能过于拉垮,同时我们兼顾其他录取要素。

如果大家希望获得更针对性的规划和咨询,可以联系老师哦~