Hello,这里是学生大使天乐,算了算时间,来瑞典已经有三个多月了。

说来也是有意思,在留学申请这条赛道上,我或许可以算是一位‘身经百战’的选手。我的申请足迹遍布加拿大、英国、荷兰、瑞典、爱尔兰、新西兰及中国香港等多个主流留学国家和地区,并且均有斩获。

但是更重要的是,我完成了很多次跨专业申请:从本科对口的英语文学,到大热的商科、传媒,再到硬核理工领域的VR/AR、语音技术乃至自然语言处理(NLP),我都成功拿到了录取。这些实战经验,让我对不同国家教育体系下的‘跨专业’底线与偏好,有着更深刻的理解。

在申请学校的时候,我发现大多数人普遍的焦虑是:

“我的本科专业是不是已经被时代抛弃了?”

于是,大量的目光投向了转码(CS)、人工智能(AI)、数据科学(DS)。如果你去咨询留学中介,他们可能会告诉你:“没问题,只要你文书写得好,经历丰富,有情怀,名校大门为你敞开。”

但如果你把同样的诉求投向瑞典,得到的回复往往是冷冰冰的一句:

“同学,你的本科成绩单上没有30个ECTS的数学课,没戏。”

瑞典,这个位于北欧的冷静国度,虽然比起英美澳,你很少在QS排名上看到他的身影,但其大学录取系统常常被贴上“铁面无私”的标签,甚至可以称为“学分计算器”。也正因为如此,很多人说瑞典大学似乎是跨专业申请者的禁地。

但是,事实真的如此绝对吗?

每年,我们都能看到一些看似“离谱”的成功案例:学语言的录了人机交互,学社会学的录了数据分析,学商科的录了信息系统甚至偏AI的项目。

他们是怎么做到的?是走了后门,还是瑞典招生官看走了眼?

都不是。真相是:大多数人误解了瑞典所谓的“专业背景要求”。今天,我们就来扒开瑞典大学跨专业申请的底层逻辑。如果你是非理工科背景,但又有一颗向往科技领域的心,这篇文章或许能帮到你。

Credits: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se

首先,我们要打破第一个最大的误区:瑞典大学不看你的“专业名称”,他们看的是你的“成分表”。

在国内,我们习惯说“我是学市场营销的”,这个专业名称自带一种文科属性。但在瑞典招生官眼里,你不是“市场营销”,你是一张由大约40-60门课程组成的“成分表”。

当他们评估你是否符合一个项目的录取要求时,他们不会因为看到你学位证上写着“文学学士”就直接扔进垃圾桶。他们会拿出该项目的《特定入学要求》(Specific Entry Requirements),在你的成绩单里一项一项地勾兑。Like this:

Credits: 斯德哥尔摩大学Application Summary Sheet

让我们来看一个典型的“瑞典式”入学要求:

A Bachelor’s degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, with a major in Computer Science, Information Systems,or equivalent. Must include at least: (拥有一个相当于瑞典学士学位的本科学历,主修计算机科学、信息系统,或同等学力。且必须包含至少:)

·15 ECTS credits in Programming (15 ECTS学分的编程课)

·7.5 ECTS credits in Linear Algebra (7.5 ECTS学分的线性代数)

·7.5 ECTS credits in Statistics (7.5 ECTS学分的统计学)

这段英文中,对跨专业申请者最关键的词汇,就是跟在专业名后的“or equivalent”(或同等学力)。

这就是瑞典招生规则的核心:

它不仅看你的专业名称,更看重你实际修读的课程内容。

这意味着,招生官在审核你的材料时,会拿着这张“学分清单”对照你的成绩单。无论你的本科专业是“数字媒体”还是“工商管理”,只要成绩单上能体现出足够学分的编程、线性代数和统计学课程,在瑞典的评估体系里,你就达到了申请该项目的学术门槛。

瑞典这种看似“死板”的量化标准,其实提供了一种非常透明的公平。它不看重学校排名或专业头衔,只看你是否具备了完成硕士学业所需的基础知识。

理解了这一点,跨专业申请就不再是碰运气,而是一个可以精准准备的过程:重要的不是你本科专业的“名字”,而是你成绩单里的“实质”。甚至,如果你的留学规划比较早,像我一样刚上大学就开始准备,那你就可以在大学期间选择很多跟本专业不相关,但是你非常喜欢和未来想学习的方向,在申请瑞典的专业时,就会非常有用。

如果你和我一样,想去瑞典读AI或泛IT类专业,我们可以先评估一下自己属于哪种跨法。我把它们分为“硬跨”和“软跨”。

如果你是硬跨:比如从纯文科 -> 硬核工程AI

典型画像: 本科纯语言、新闻、历史,数学课仅限于大一的《文科高等数学》,编程零基础。目标是KTH(皇家理工)的机器学习硕士。

结论: 基本不可能。

原因: 瑞典的顶尖工科硕士是为本科就是工科的学生设计的延续性课程。KTH的机器学习要求极其扎实的多元微积分、概率论和算法基础。这不是靠一篇感天动地的PS(个人陈述)能弥补的知识断层。强行申请,只会收到写着“Unqualified”的结果。

还有一种稍微有联系的硬跨:比如从商科/社科 -> 数据科学/商业分析

典型画像: 本科经济学、会计、心理学或社会学。修过微积分、线性代数(可能学分不多),有比较扎实的统计学基础(计量经济学、社会统计分析)。

结论:有机会,但需要精挑细选项目。

策略:很多瑞典的Data Science项目其实是接受强统计背景的学生的。你需要做的是证明你的编程能力(不仅仅是会跑个SPSS,最好有Python或R的经历)。

如果你不希望那么高的难度,那就选择软跨,比如可以:理工冷门专业 -> 热门AI/CS

典型画像: 本科环境工程、材料科学、机械工程。想转CS或AI。

结论: 相对容易。

优势: 你有扎实的工程数学基础(这在瑞典极其值钱)。你可能缺的是核心计算机课(数据结构、算法、操作系统)。只要补齐这几门课,或者申请那些对CS背景要求不那么严苛的交叉项目,成功率很高。

也可以选择像我一样的软跨:从文科大类专业 -> 专业延伸的AI/CS专业

典型画像:本科语言学、翻译、传媒或数字人文。对AI技术有浓厚兴趣,但数学和编程基础薄弱。目标是找到一个既能发挥文科优势,又能接触前沿技术的交叉学科。

结论:非常可行,且被录取概率较高。

以我个人为例,我的本科专业是纯正的“英语”。听起来和AI没有任何关系,但我最终成功申请到了斯德哥尔摩大学的AI and Language (AI与语言) 硕士项目(学习NLP和计算语言学)。

为什么能成功呢?因为这类专业的核心痛点恰恰需要文科生来解决:机器懂算法,但不懂“语言”本身。

所以我的建议是,如果你也是语言或人文背景,千万别硬磕类似KTH的纯机器学习。文科生转AI,不要去和理工科生在他们的主场(纯算法)硬拼。找到那个AI需要你文科知识的细分领域(比如语言、医疗、社会学、艺术),寻找一些交叉学科项目,才是你的“主场”。

那么在具体申请的时候,如何才能让你现有的成绩单,看起来最符合对方的学分要求呢?尤其是对于跨专业申请者,我们往往需要在边缘试探。

学过的课程,一定要好好复盘

很多时候,你不是没学过,比如,某个文科专业可能有一门必修课叫《现代信息技术基础》,听起来像教怎么用Word和PPT的。但实际上,如果这门课里讲了Python基础语法、简单的数据库查询,那么它就有可能被认证为“编程学分”,这门课程就可以好好做一下课程描述。 切记:不能造假,但必须学会用对方听得懂的技术语言去“翻译”你的所学。

学分不够,网课来凑?

这是一个常见的误区。很多同学问:“我Coursera上刷了吴恩达的机器学习课,能抵学分吗?”答案通常是:不能。瑞典大学极其看重“官方学分”(来自正规大学成绩单上的学分)。Coursera、Udemy的证书通常只能写在CV里作为辅助材料,证明你的兴趣和基本能力,但无法用来满足硬性的“Specific Requirements”。

那怎么办?

如果你是在校生:一定要疯狂选修!利用好学校的自由选修学分,去蹭隔壁计算机学院的课。这是最稳妥的办法。

如果你已经毕业了:这就比较难了。在国内,毕业后很难再以非学历教育的方式去大学修学分。有些同学会选择读一个海外的Online Graduate Certificate(正规大学开设的有学分的网课),但这成本较高。所以我建议大家,如果要跨专业,一定要提前准备,不要等到毕业了再后悔当初为什么没多选几个课。

毕业论文(Thesis)

如果你的课程实在凑不够,你的本科毕业论文可能是最后的机会。

如果你是一个社会学学生,想申请数据方向,你的毕业论文最好是用定量研究方法写的,用到了R语言或高级统计模型。在申请时,你可以极力主张你的毕业论文工作量等同于若干学分的“应用统计项目”。有些灵活的瑞典大学(如林雪平、乌普萨拉的部分项目)或许会酌情考虑。

瑞典其实有不少项目是自带“跨学科”属性的,它们不需要你本科就是CS,甚至专门欢迎多元背景的学生。

这些项目通常不是纯粹研究算法的“Hard AI”,而是侧重AI在特定领域的应用,我们称之为“AI + X”。瑞典的硕士项目有时会调整名称,所以最准确的信息,你都可以在universityadmissions.se(瑞典统一申请平台)找到。

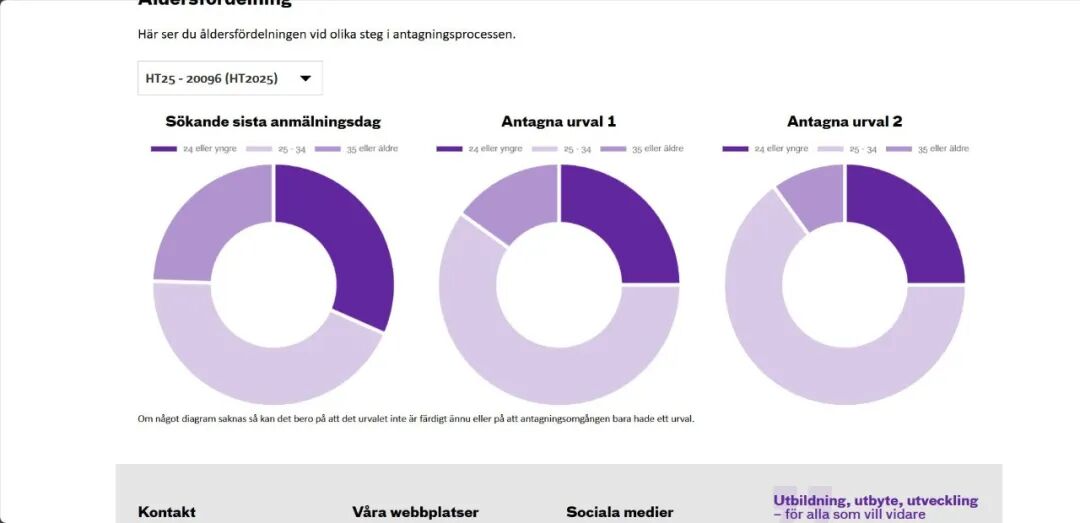

找到专业之后,你还可以在这个网站(UHR)看到这个专业每年申请和录取的学生数量,甚至是年龄和性别,对你之后申请也可以提供很多帮助:

在文章的最后,我想给大家说一些有关瑞典跨专业的最朴实的话。

瑞典的教育理念非常务实。他们开设这些跨专业项目,不是为了帮你“洗学历”,而是市场真的需要这样的人才。

但是,“能录取”不等于“能毕业”,更不等于“能就业”。

我见过很多文科生成功申请到了偏技术的项目,但是开学第一周就在高强度的数学和编程作业中崩溃的。瑞典的硕士课程虽然不像国内那么多课时,但对自学要求是很高的。很有可能教授在课上讲了30%,剩下的70%要靠你课后读Paper、写代码去悟。

如果你只是因为听说某些专业挣钱多而盲目跨专业,那可能在瑞典你会过得非常痛苦。北欧的冬天本来就长,加上学业压力,很容易抑郁。加之瑞典的申请是对申请项目有数量限制的,所以为了避免浪费大家的时间和精力:

在决定跨专业申请瑞典之前,你可以问自己以下三个问题:

1.你真的试过写代码/研究技术吗?

2.你的数理逻辑能力真的够用吗/你喜欢理科知识吗?(瑞典即使是偏应用的DS项目,统计学也是逃不掉的魔咒。)

3.跨专业是因为自己真的喜欢还是单纯听别人说另一个专业更好?

瑞典大学对跨专业申请者的态度,可以用八个字总结:“规则严明,网开一面”。

“规则严明”在于它对学分和基础的清晰要求,不会因为你的名校光环或感人肺腑的文书而放水。“网开一面”在于它提供了丰富的交叉学科项目,并且认可“实质重于形式”的课程内容认定。

如果你不是理工科背景,但梦想着瑞典的理工科或科技类专业,你的准备工作应该从今天开始:

- 大一/大二学生:立刻去查目标项目的入学要求,利用校内选修课机会,补齐数学和编程短板。这是最黄金的窗口期。

- 大三/大四学生:仔细打磨你的课程描述,挖掘已修课程的潜力;在毕业论文中加入技术元素。

- 已毕业工作党:考虑申请那些明确要求工作经验的交叉项目(如某些信息管理项目),或者用含金量极高的工作项目经历去尝试说服招生官(虽然难,但偶有成功案例,特别是在非热门大学)。

瑞典留学没有捷径,但只要你足够了解它的游戏规则,你会发现,通往未来的路,不止那一条被定义好的“专业对口”独木桥。祝每一位勇于跨界的申请者,都能在瑞典找到属于自己的位置!