对于很多准备申请美国本科的高中生和家长来说,制定一份合理又个性化的大学“School List”,是整个申请过程中最重要的环节之一。选校并不只是拼名校,也不是套模板,而是一个既用脑也用心的过程。今天我们就来详细讲讲——什么时候开始选?要选几个学校?怎么选得科学又适合你?

01|为什么要制定学校清单?

很多家长和学生一开始觉得:“我就是冲着名校去的啊,干嘛还费劲做什么选校清单?”其实,制定 School List 的目的不是为了“选够数量”,而是为了确保你申请的每一所学校都是:有希望录取的、真正适合你的、你愿意入读的。制定 School List 的重要性在于:

1. 有助于明确目标,节省时间精力

不提前制定清单,就很容易在申请季手忙脚乱,不知道重点放在哪里,也浪费很多精力申请不合适或不喜欢的学校。

2. 帮助合理分配资源(时间、申请费、文书精力)

你只有一个申请季,每一份申请都需要花大量时间写文书、准备材料。如果没有规划好,会很容易疲于奔命,甚至错失 deadlines。

3. 避免“名校情结”带来的盲目申请

很多学生把“藤校+TOP20”一股脑报上去,但其实这些学校之间差异巨大,录取也极其竞争激烈。如果不做调研和匹配,很可能最后一所也没录上。

4. 保证“有学可上” + “有梦可追”

一份合理的清单是:

有冲刺名校,追求梦想(Reach)

有实力匹配,成功几率高(Match)

有保底选择,确保万一(Safety)

你会更安心、更有信心面对申请季。

02|什么时候开始制定学校清单?

最佳时间:10年级下学期 - 11年级上学期初。为什么这个时间段最合适?因为这时候你:

已经积累了一些课外活动和学术兴趣

更清楚自己对未来的期待,比如专业、学校环境等

有时间做充分的研究、参加夏校、实地或线上参观校园

如果太晚开始选校,很可能会手忙脚乱、做出匆忙甚至错误的选择;而太早定下来,容易忽略后续学业、兴趣的发展。所以我们建议:高二下开始调研 + 暑假集中调研 + 高三初定最终List。

但是制定学校清单有一个很重要的影响因素,就是SAT成绩。因为GPA是学校一直会更新给你的分数,但除了GPA外,SAT是另一个重要的影响申请的方面。如果你11年级还没有考过SAT,完全不知道自己的水平如何,那么你很有可能在制定大学清单的时候没什么头绪。因为你800分的SAT和1550的SAT对制定学校清单是有很大影响的。

03|学校清单应该包含多少所学校?

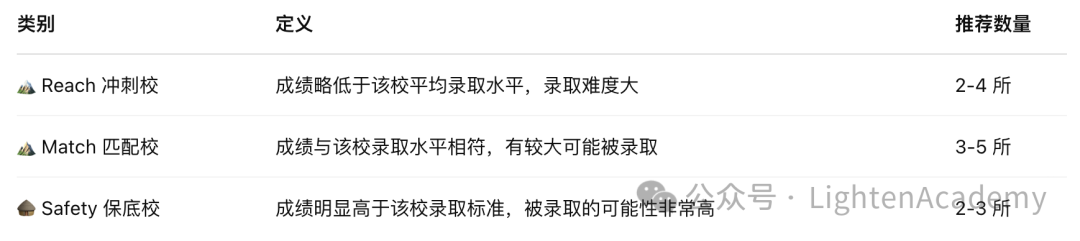

推荐8-12所。这个范围并不是硬性规定,而是大多数申请专家和升学顾问根据学生的申请精力、文书工作量、申请策略等多年经验推荐的比较合理的区间。常见的结构是:

虽然美国大学没有统一限制你最多可以申请几所学校(除了加州大学系统),但数量太多的话,弊大于利:

1. 申请质量会下降

每一所大学的文书题目都不同,有的还要额外写2-3篇补充文书。你申请越多,每所的文书就越难写得深度、真诚、有打动力。招生官是能看出来“复制粘贴文书”的。

2. 文书压力巨大,极易疲劳崩溃

申请10所学校,可能需要写20-30篇文书(尤其是好学校,会有补充文书);申请40所学校,可能要写超过80篇!再加上网申表格、材料上传等等……申请季会变得超级痛苦。

3. 申请费暴涨,成本很高

每所学校申请费 $70-$90,有的还需要寄送 SAT/托福 成绩,额外加钱,如果申请 30 所学校,光申请费可能就 $2,000+,而且很多学校不提供申请费减免。

4. 你不可能认真调研那么多学校

每一所学校的定位、专业设置、校园文化都不一样,真正做足功课是需要时间的。如果只是“多报几个碰碰运气”,那申请策略就已经失去了方向。

申请季,你不仅要研究学校的SAT政策,自己是否适合某个学校,填写申请表、写文书、要推荐信等等,你学校的学习压力也会更大(更多的AP课,更严格的打分标准,更难的学习内容和更多的作业)。作为高年级学生,你很有可能要负责俱乐部事务,继续参加体育活动和课外义工,如果你申请季还在准备SAT,那么你的负担会更大...所以如果你是靠自己申请学校的话,真的不建议你广撒网申请40、50个学校。

与其广撒网,不如精准投放!建议花时间做调研,确定真正适合你的那8-12所学校。针对每一所都写出个性鲜明、打动人心的申请材料。找出适合自己目标、兴趣和预算的“最合适”而不是“最有名”。

如果是靠你自己来申请, 申请40所学校≠更大机会被录取,反而可能是申请质量下降、精力分散、金钱浪费的开始。一个精心挑选、结构合理、与你匹配的 School List,比盲目堆数量强得多!

04|选学校应该考虑哪些因素?

选择大学是一个既“用脑”也“用心”的过程。问问自己:你喜欢哪种学习风格?研究型还是实践型?你更想要城市的喧嚣,还是小镇的安静?你重视多元文化、校园氛围,还是学术资源?毕竟你要呆四年,一定要提前去访校看看自己是否喜欢!

选校的头等因素,是看自己的GPA、SAT分数、AP课数量、课外活动跟哪些学校相匹配。查看自己的高中每年录到某个学校大概多少人,你们高中的录取历史非常能说明问题。如果你们学校10年没有过录取斯坦福的记录,那么你的成绩再好,可能也是有风险的。如果你们学校每年只有5、6个NYU的名额,但是你的这一届比你优秀的前10个学生都申请了NYU,那么哪怕你的分数好像达到了NYU的标准,但无奈学校“名额”有限,你还是要选一些其他的目标学校。

除了成绩与学校是否匹配,确定冲刺、目标和保底校,你一定还要关心以下的因素:

1. 地理位置(Location)

是不是离家近对你来说很重要?你是否介意每次回家都得搭飞机?

你喜欢寒冷的冬天,还是更偏爱温暖的气候?

城市节奏你喜欢快还是慢?东海岸和西海岸、南方和中西部的氛围可是很不一样的。

📍你可以按地理范围思考:

本地(Local)|州内(In-State)|区域(Regional)

全国范围(National)|国际(International)

2. 学校规模(Size)

学校的规模不仅影响课堂人数,也影响课程资源、校园社交圈。

小型学校:1,000–2,000人

中型学校:5,000–15,000人

大型学校:15,000–25,000人

超大型学校:30,000+人

👀 想一想:

你喜欢“大家都认识我”的温馨感,还是“人海茫茫”的自由感?

班级规模、师生比例是否会影响你的学习方式?

3. 校园环境(Campus Setting)

城市(Urban):像纽约大学,资源丰富但节奏快,生活多样。

郊区(Suburban):通常是“大学小镇”氛围,生活便利又不太吵。

乡村(Rural):远离喧嚣,容易建立紧密的人际关系,适合安静学习。

4. 学校类型(Type of School)

College vs University:College更专注本科教育;University有研究生项目、资源更丰富。

公立 vs 私立:公立学费对本州学生便宜;私立多样性高,但价格通常更高。

宗教背景:一些学校有宗教传统,了解一下是否适合你。

5. 专业设置(Academic Offerings)

你想学什么?这所学校是否提供相关课程和资源?

通识教育(Liberal Arts)?

工程、商科、护理等职业导向专业(Professional Programs)?

技术证书、艺术学院?

6. 学术氛围(Academic Environment)

不仅是学什么,更重要的是“怎么学”。

看看这些方面:

是否提供实习、研究、海外学习等实践机会?

有没有职业指导、心理咨询、写作中心、学习辅导等支持服务?

师生互动频不频繁?是否容易约教授Office Hour?

7. 学费和奖学金(Cost & Financial Aid)

公立 vs 私立 的学费差异

是否可以申请奖学金或助学金?

家庭是否有资格填写 FAFSA 表格?

可否使用Net Price Calculator预估真实花费?

💰Tips:别因为 sticker price 吓跑,有很多奖学金可以减轻负担!

8. 学生组成(Student Body)

想象一下你未来的同学是怎样的人?

校园氛围是竞争激烈,还是合作互助?

学生来自哪里?是否多元化?

有没有艺术氛围、政治参与、社区服务等你喜欢的文化?

9. 学生生活(Student Life)

大学生活不只有上课!

有你喜欢的社团、艺术活动、志愿服务吗?

是否有运动队、兄弟会/姐妹会?

社交方式是派对多,还是咖啡聊天型?

🎯问问自己:“我现在热爱的活动,有没有机会在大学继续?”

10. 名校 vs 适合你的学校(Big Name vs Best Fit)

根据学校排名制定学校清单,但别忘了结合自己的成绩选择哦。哈佛、斯坦福是“梦”,但也许小而强的文理学院更适合你。选校不是“拼排行榜”,而是选一个你能成长、开心、收获满满的地方。

🕵️ 如何获取更多信息?

想了解一个学校,不能只靠官网简介。下面这些渠道都能帮你做出更明智的决定:

官网、招生页面

学校社交媒体账号

YouTube 和 Amazon Prime 上的大学参观视频

线下或线上校园参观

学校招生官来访讲座

和在读学生交流

使用Naviance/Scoir等选校工具

05|选学校应该考虑哪些因素?

最后送你一句话:“找到一所适合你的大学,就像找一位朋友,你不需要她是‘全世界最好的’,你只需要她是最懂你、最陪伴你的”。 制定School List,是了解自己的过程,也是为未来铺路的旅程。希望你可以以平常心出发,带着热情前行,最终遇见那个属于你的“刚刚好”。