事情非常好笑。这两天,一篇医学论文在网络上引发广泛争议。

该论文题为《针对性护理干预在子宫肌瘤围手术期的情绪和生活质量临床应用效果》,内容是关于子宫肌瘤患者的情绪支持和生活质量的一项研究。

令人震惊的是,文中在讲受试者时,介绍的80例子宫肌瘤手术患者中,有55例居然是男性。

要知道,子宫肌瘤是一种起源于女性子宫平滑肌组织的良性肿瘤,几乎只发生在有子宫的个体身上,而男性并不具备该器官。从生理结构上讲,男性患子宫肌瘤在自然情况下是不可能发生的。

这一常识性的医学错误却在论文中堂而皇之地列出,并最终被学术期刊接收、发表,成为一个极具讽刺意味的现实。这究竟是怎么回事?

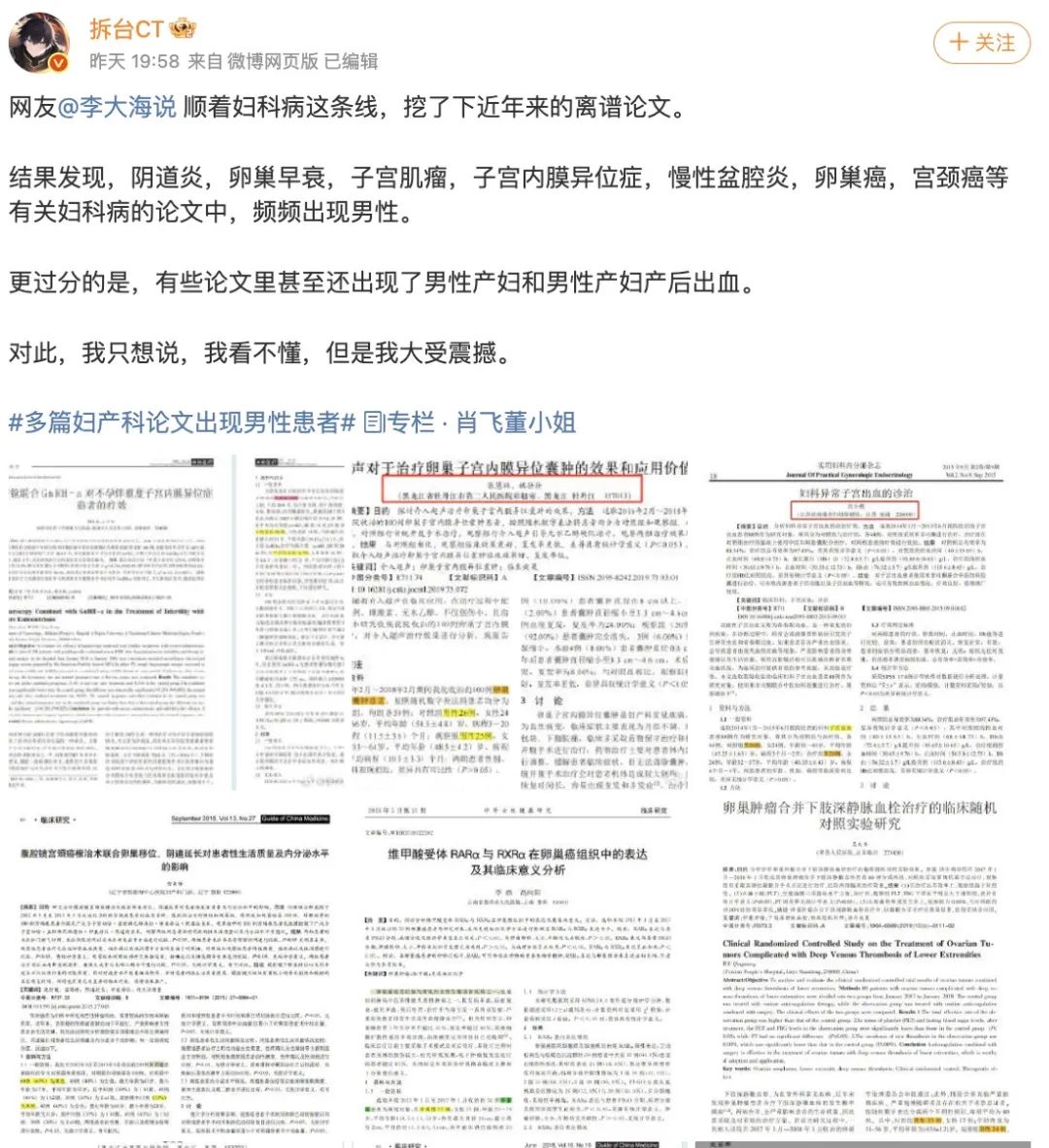

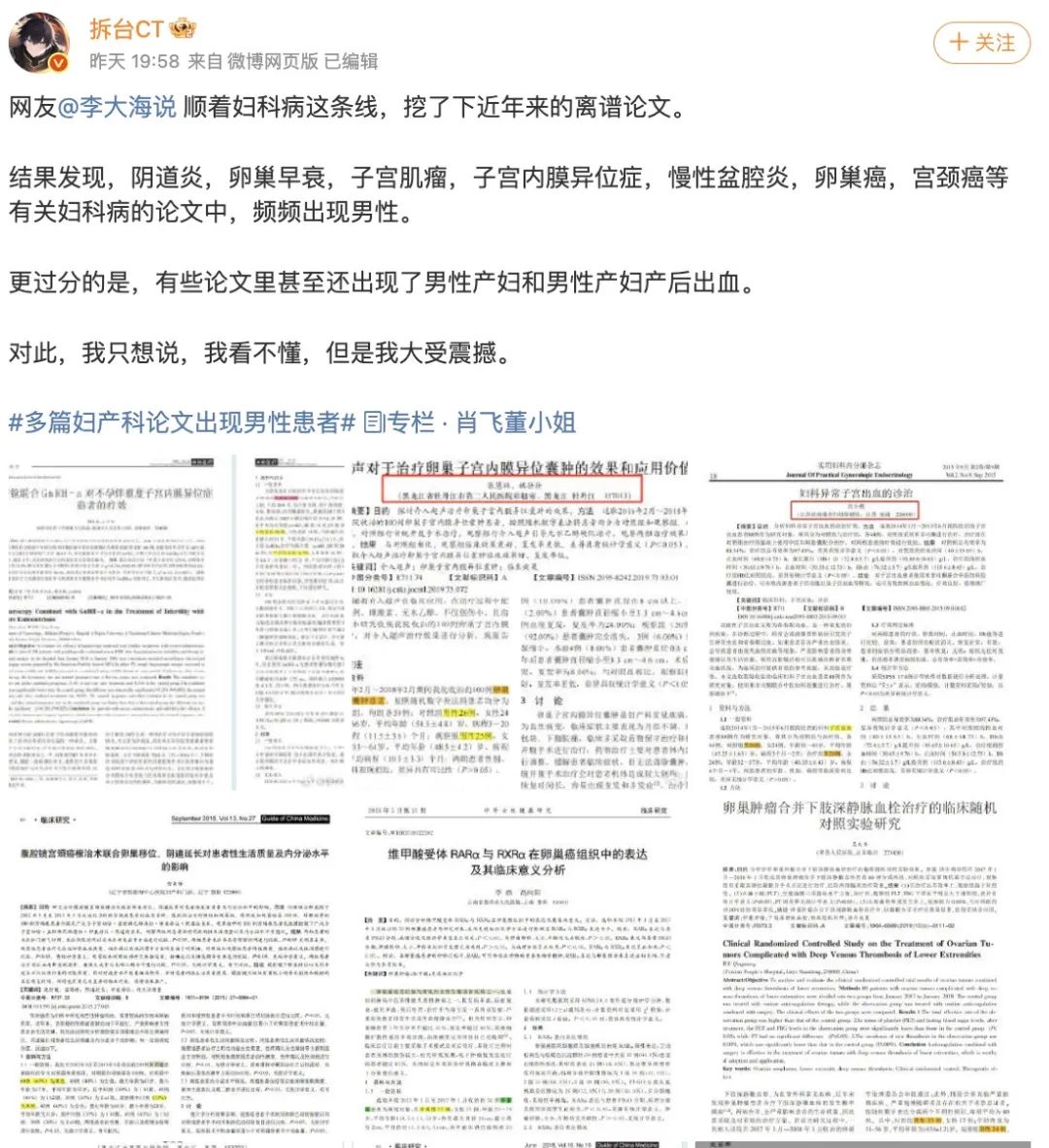

不只是“乌龙”,其实是个反复出现过的问题

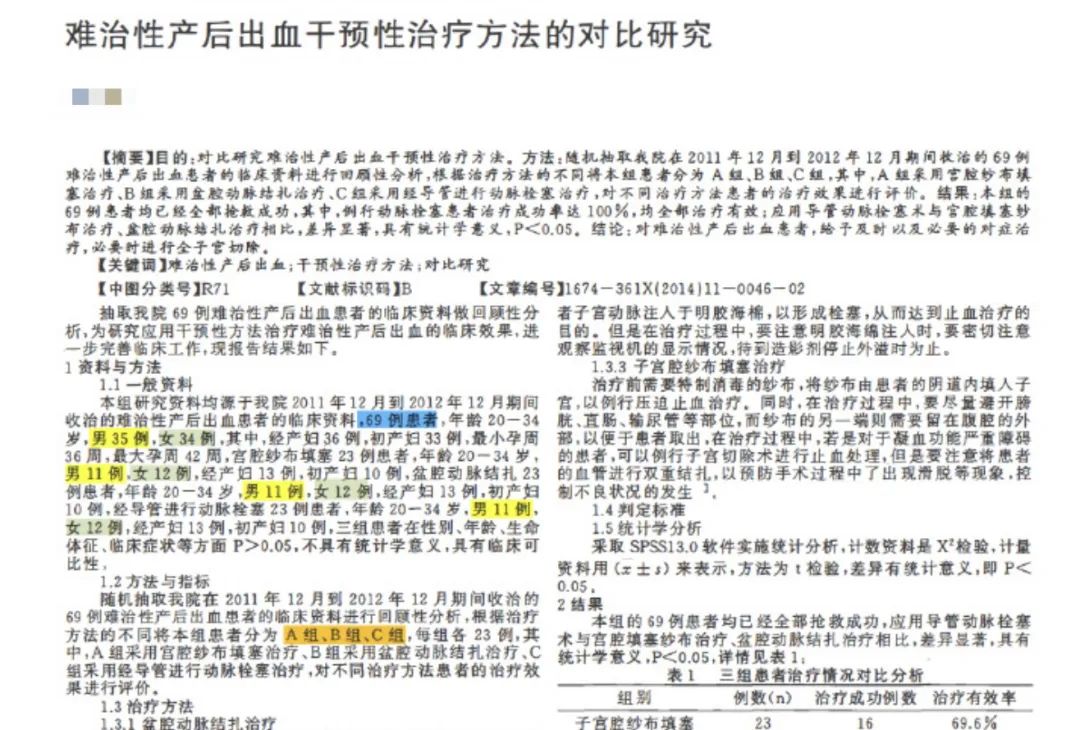

此次事件并非孤例。有网友顺藤摸瓜,翻查近年来发表的多篇医学类论文,发现妇科疾病中的“男性患者”并非偶然。阴道炎、卵巢早衰、宫颈癌、宫颈糜烂等疾病,竟然都能在男性身上“出现”;有的论文甚至写道“男性产妇产后出血”,完全脱离生理结构的逻辑,也脱离了基本医学常识。

表面上看,这是一次论文撰写者的低级错误,或者某种意义上的“套模板”写作时的疏忽,但当同类问题成批量出现、广泛存在于多个数据库和期刊中时,我们便不能再用“偶发”来解释。

它透露出一个更深层次的问题:当前某些医学论文的生产逻辑已脱离了科研应有的严谨性与伦理约束,沦为了“量产”的结果指标。

问题到底出在哪?三重失守的链条

第一环:作者写作过程中的“生搬硬套”与数据造假

在国内的某些医院,尤其是二三线城市的非三甲医院,一线医务工作者在职称评定中面临“必须发论文”的硬性指标。由于本职工作已极为繁重,他们往往选择外包写作或套用模板。

结果就出现了“直接套用妇科模板写护理干预”,却未细改数据内容的荒唐现象。于是,一篇关于男性冠心病患者的护理研究,稍加修改就变成了“子宫肌瘤围手术期的护理研究”,患者性别数据也被照搬未改。

有些人甚至会随意虚构数据,只要“有论文发表”,就算完成任务。对很多医护人员来说,这些论文本身并不具备科研价值。

第二环:期刊审稿机制的形式化与松散化

令人困惑的是,这类基本常识错误居然可以通过期刊评审。这说明,在论文投递后的同行评议阶段,可能并未真正经过有临床经验的专家的严格审核。

一些商业化运作的学术期刊,由于盈利模式主要靠作者的版面费而非订阅费,其实更关心“发得快”“收得多”,而非论文质量本身。部分编辑部配置人员不具备相应医学背景,甚至可能采用自动审稿系统或仅形式性地“走流程”。

以该篇论文为例,标题、摘要、关键词看似规范,格式整齐,且内容紧扣“护理干预”这一应用场景,给人一种“数据充实、设计完备”的表象。如果审稿人未认真阅读病例构成,或因篇幅限制跳过样本描述,自然无法察觉文章中隐藏的荒谬。

第三环:数据库收录和扩散机制未设“知识底线”

即使论文发表后,很多人并不会真正去读正文,甚至高校图书馆或数据库也不会去核查内容质量。一旦被核心数据库收录,如中国知网、维普、万方等,就形成了一种“权威加持”的假象。

更多科研人员或医护工作者在参考文献时,也会引用这些内容,从而进一步“污染”学术生态。

长期来看,这不仅破坏了医学论文的权威性,也让年轻医生产生误导,甚至可能影响临床判断。这类错误一旦被纳入培训教材或继续教育材料,后果将更加严重。

背后还有一个“隐秘角落”:学术外包产业链

我们不难想象,这类论文很可能出自某些“论文服务公司”的流水线式操作。这些公司打着“医学科研辅助”的旗号,为临床医生提供“一站式代写、代投、代发服务”。医生只需提供简单的方向和需求,剩下的全权由所谓“写手团队”完成。

问题在于,这些写手往往并非具备专业背景的科研人员,而是熟悉论文格式的“技术工人”,他们更关心逻辑是否通顺、语句是否规范、查重率是否达标,而不是研究内容是否真实、数据是否可信。

于是,数据造假、病理错位、性别混淆等问题频频出现,而只要审稿不过问,期刊接受,客户满意,就算任务完成。

这种“论文工厂”式的模式一方面迎合了晋升需求,另一方面又掩盖了系统性审稿机制的漏洞,使得“男性患子宫肌瘤”这种荒诞情节成为可能。