今天和大家分享的是一位获得帝国理工理论物理和材料科学与工程专业offer的学生~ 让我们看看什么规划申请思路让学生同时受到帝国理工两个顶级专业青睐!

一、请简单介绍一下学生的学术背景。

学生就读于IB体系,预估分43/45。ESAT成绩三个7.5左右。竞赛方面,BPHO TOP GOLD & 物理碗Global 5th。

二、这个案例的带教难点在哪里?在规划方面给了学生哪些有用的建议?

这个学生的兴趣非常明确,对量子物理的热情也非常高,在高中阶段就能够自学《费曼物理学讲义》和 Griffiths 的《量子物理导论》等书籍。他跟我分享了他对量子擦除实验的思考,也谈到他对贝尔不等式和阿斯派实验的理解,这让我意识到他具备了非常扎实的理论储备和自主思考能力。

但也正因为如此,这个案例的带教难点并不在于“引导兴趣”,而在于“如何把兴趣转化成学术能力的展示”。他口头表达能力很强,能侃侃而谈许多物理现象背后的机制,但如果只是停留在口头或书面上的表达,并不足以让大学招生官相信他具备成为一名优秀物理学家的潜力。

这个问题在申请材料中尤为突出:缺乏实际操作或研究经历会让他显得“空有理论,不接地气”。

我们一起讨论了他对量子物理的兴趣如何与现实中的材料科学相结合,最终把切入点定在量子物理中关于电子行为的思考。这个项目既保留了他对量子世界的好奇,也引入了计算模拟、材料设计、DFT等工具,弥补了他之前缺乏实证基础的短板。

三、可以聊一下设计的申请思路吗?申请材料的亮点有哪些?

因此在设计申请思路时,我们重点考虑了两方面:一是如何将物理学的理论兴趣落地到一个具有实证性的研究课题中;二是如何在研究中自然地融合他未来想申请的两个专业方向——物理学与材料科学。

在项目主题选择上,我们最终锁定在“石墨烯结构缺陷对电子能带影响”的研究。这一方向非常贴合前沿物理的发展趋势,比如量子材料、拓扑绝缘体等研究热点,同时也高度关联材料科学中的晶格设计与电子工程应用。它是一个天然融合物理与材料的课题,不仅保留了他对量子理论的热情,还为材料学的深入探索打下了技术基础。对他而言,这也是一个为申请物理系和材料系都做好充分准备的绝佳切入点。

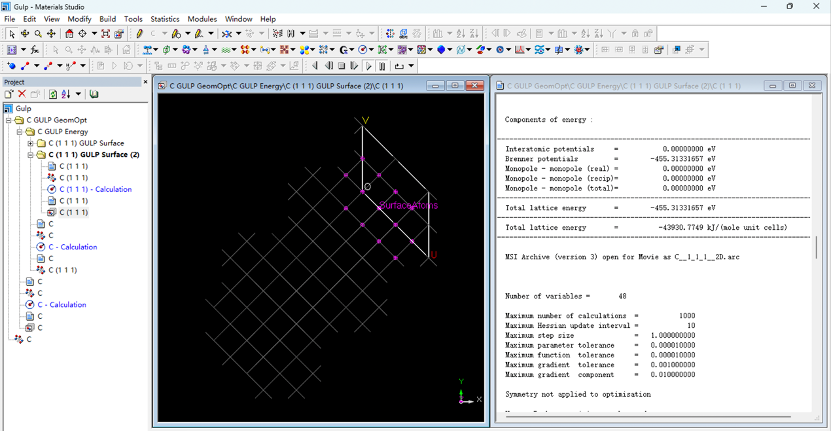

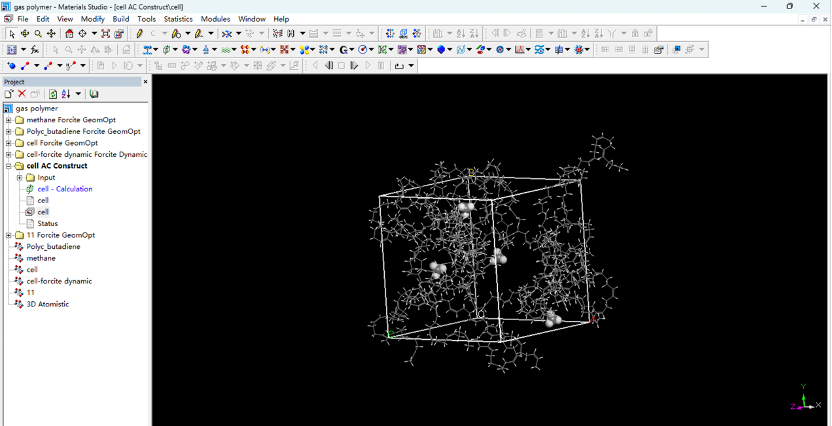

在具体研究路径上,我们引导他使用 Materials Studio 进行材料建模,这是材料领域中常用的专业软件,也让他真正接触到了科学计算与模拟的过程。在掌握基础建模之后,我们进一步引导他理解并运用密度泛函理论(DFT),用于分析结构缺陷(如碳空位)对电子能带结构的影响。他自己动手构建了多组不同缺陷结构,观察带隙的开合变化,最终通过计算得出“碳空位数量与带隙大小之间具有强相关性”的结论。这部分成果非常真实、具体,也非常具有申请价值。

申请材料的亮点体现在几个方面。首先,是项目的高度契合度和学术深度。他不仅仅是在展示兴趣,而是真正开展了一项可量化、可复现的科学研究;其次,是物理与材料的交叉性设计,充分体现了他对这两个专业的理解和适配度。对于招生官而言,这是一份能清晰看出“学生为什么适合这个专业”的材料。

最后,是项目的个性化与原创性。这不是一个套模板的“课题营成果”,而是他在自己的问题意识驱动下,通过系统学习与动手实践独立完成的科研探索,极具个人特色。

四、能否从这个案例中总结几点建议?

首先,我想强调的是:很多学生喜欢在文书或者面试中大谈特谈自己对某个学科的理解,尤其是物理这类偏理论的方向。他们会花大量篇幅讲自己如何思考时间的本质、测不准原理的哲学意义,甚至把爱因斯坦和海森堡的名言背得滚瓜烂熟。这种“纯思考型”的表达方式,其实很难打动招生官。因为你说得再多,如果没有真实的实践支撑,这种热情和理解就像“纸上谈兵”。

相比之下,一个更有力的策略是,用一个专业度足够、同时又真实可信的项目,讲好一个故事。这个故事不需要很“炸裂”,但它要足够个人化,要能体现学生如何从一个兴趣点出发,逐步转化为科研行动,进而获得自己的发现与认知。

其次,软件工具和研究方法的选择也很关键。我们用到的 Materials Studio 和 CASTEP 是真正被科研人员广泛使用的专业软件,很多学生听到这个名字第一反应可能是“太难了”。

但其实,这类工具往往有非常直观的可视化界面,在老师的指导下,高中生是完全有能力完成建模、调整参数、观察变化的。更重要的是,操作的过程本身就能激发学生强烈的好奇心与成就感。在后续的面试环节中,他们也能更自信地讲出“我做过什么”“我看到什么变化”“我理解了什么”,这比任何概念性的理论陈述都要来得真实有力。

第三点建议是:选题要“够前沿”,但不能“失真”。也就是说,你可以去追踪热点领域,比如量子材料、拓扑绝缘体、二维材料等,但一定要找到一个适合高中生能力范围的切入角度。我们并不需要他们做出突破性发现,但需要他们能够真实地完成项目全过程,真正理解每一步操作背后的物理逻辑。如果一个项目的难度明显超出学生的认知水平,反而容易让招生官产生“包装痕迹重”的印象。

最后,我想强调“定制化选题”和“故事性孵化”的重要性。真正优秀的申请材料从来不是靠模板做出来的,而是要从学生自身的兴趣出发,结合他们的背景、能力与目标专业,做出个性化设计。研究不只是为了结果,更是为了讲出那个属于他们自己的成长故事。这个故事讲得动人、真实、专业,自然会让招生官记住你。