在激烈的美本申请竞争中,高中出身、族裔肤色、家庭收入、校友子女等等因素都是重要的录取因素,而很多人可能不知道--性别竟然也会影响录取结果!

最新的美国大学招生数据显示,在排名Top 50综合性大学中,有超过30所学校的女生录取率明显高于男生,其中一些顶尖理工院校甚至对女生"格外青睐"。

今天我们就来深度解析这一现象,看看哪些名校对女生更加"友好",以及背后的原因和启示。

01 女生录取优势明显的美国大学

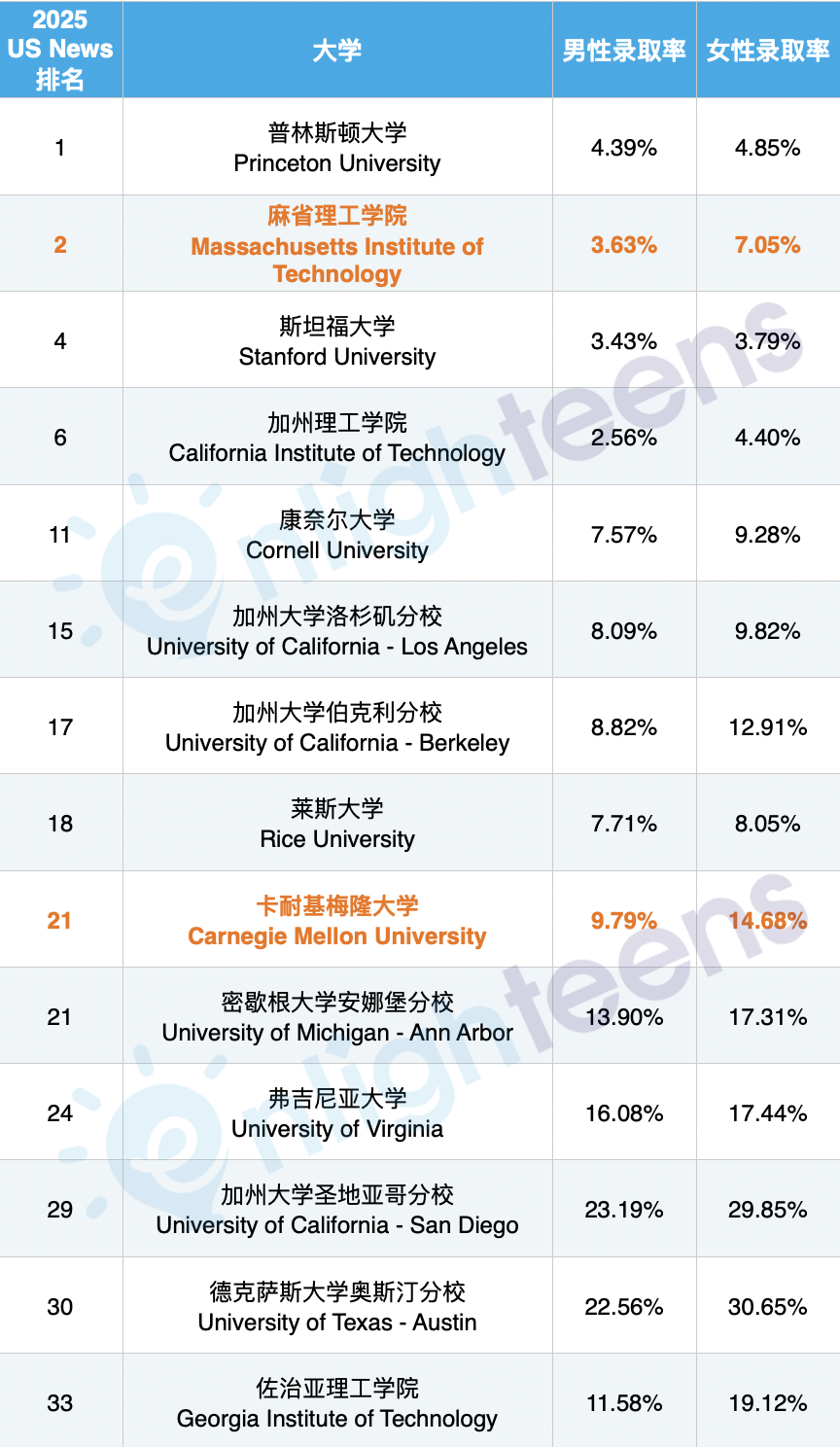

根据各个学校2023-2024的cds数据,我们汇总了Top 50美国大学中女生录取优势明显的大学👇。(其中橙色标记的为男女录取差异最大的5所大学)。

Top 50美国大学中女生录取优势明显的大学 数据来源:2023-2024cds

顶尖理工院校成为女生录取的"绿色通道",麻省理工学院堪称这一趋势的典型代表。

根据2024-2024 cds数据,MIT女生录取率达到了7.05%,而男生录取率仅为3.63%,差距接近一倍。

加州理工学院同样展现出对女生的明显偏好,男女差距达到1.7倍。作为全美顶尖的理工院校,Caltech这一数据格外引人注目。

佐治亚理工学院的数据更是惊人,女生录取率高达19.12%,比男生的11.58%高出近10个百分点,可以说是"理工女的福音"。

UC系统各分校不仅在录取率上对女生更加友好,还呈现出女生"申请人数多、录取率也高"的双重优势现象。

在所有统计的学校中,伊利诺伊大学香槟分校创造了Top 50大学中男女录取率的最大差距。

UIUC女生录取率高达52.60%,而男生录取率仅为36.96%,差距达到惊人的15.64个百分点。这一数据在整个美本申请领域都极为少见。

UIUC计算机学院的女性 图源:UIUC官网

即使是那些整体录取率较高的学校,女生优势依然明显存在。像俄亥俄州立大学、罗格斯大学等。

02 女性优势现象背后原因

这种现象的出现并非偶然,而是多重因素共同作用的结果。

从历史背景来看,许多顶尖理工院校长期面临"男性主导"的学科结构,女生比例曾经低于30%。这种现象不仅在课堂上明显,连实验室里都是清一色的男性面孔。

但时代在变化,为了打破这种性别壁垒,越来越多的学校开始在招生中推行"性别平衡政策"的平权措施。

MIT不仅在招生政策上给女生开绿灯,还专门设立了Women's Technology Program。

MIT的Women's Technology Program 图源:MIT官网

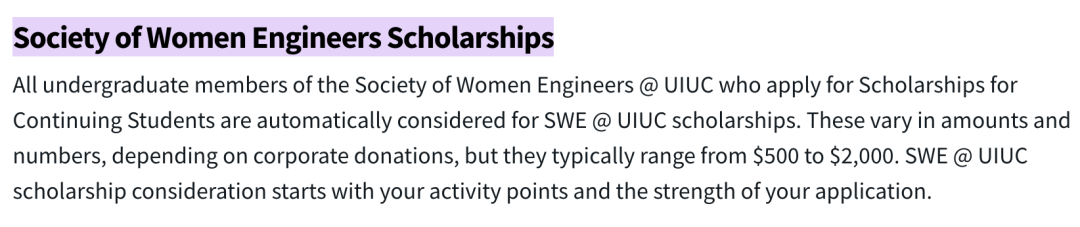

最有意思的是UIUC工学院,他们几乎是"明牌"操作了,专门开设了女性奖学金,公开喊话"我们就是要更多女生。这种"求女若渴"的态度,直接让女生的录取率水涨船高。

UIUC工学院的女性奖学金 图源:UIUC官网

专业选择的"分流效应"

从专业选择角度分析,女生在申请时往往展现出更加成熟理性的申请形象。

相比于理工科而言,女生更倾向于申请教育、心理学、公共卫生等社科类专业,而这类专业通常录取率较高。以UCLA为例,其教育学院录取率约为15%,明显高于工程学院的8%。

在理工院校中,女生更多选择生物科学、环境科学等相对温和的STEM领域,避开了计算机、电子工程等竞争最激烈的"超热门"专业。

UC戴维斯的农业与环境科学、生物科学等专业女生占比超过60%,而这些学院规模大、录取名额多,间接推高了女生整体录取率。

还有一个有趣的现象是"理工校的文科院"效应。MIT斯隆管理学院、Caltech人文社科系虽然规模较小,但女生申请占比高,且录取竞争相对温和,形成了局部优势。

社会趋势推动女性教育参与度攀升

随着传统女生学理弱势偏见被打破,更多家庭开始鼓励女生冲击顶尖理工校,形成了申请-录取的正向循环。

据统计,近5年内MIT的女生申请量增长了23%,这一增长趋势在其他理工强校也同样存在。

许多校友捐赠基金也对性别平权给予了资源倾斜,明确支持女性发展项目。

申请策略的性别差异

在申请策略选择上,男女学生展现出明显的差异化特征。

男生往往更倾向于冲刺顶尖校。这种"高风险申请"策略导致分母膨胀,录取率被稀释。

与此相对,女生在申请时倾向于搭配更多"匹配校"和"保底校",后者竞争相对温和、录取率更高。

03 未来的申请建议

看到这些数据,可能有些家长已经开始琢磨:“既然女生录取率高,那我女儿就专门申这些学校。”

这种想法其实挺危险的。为了提高录取率而选择自己其实不感兴趣的大学或专业,基本上就是在给自己挖坑。

专业匹配度、个人兴趣和职业规划这些老生常谈的因素,依然比性别优势重要得多。毕竟,录取只是开始,真正要在这个专业里待四年并以此为职业的,还是你自己。

女生申请理工科:优势在手,别浪费

对于真心喜欢STEM领域的女生来说,这些数据算是一个小小的政策红利。

既然学校都在积极招收女性申请者,那就充分利用这个趋势。参与女性STEM项目和竞赛不仅能提升背景,还能在文书中展现独特的女性视角。

跨学科领域往往是不错的选择,生物技术、环境工程这些新兴领域既有发展前景,竞争也相对温和一些。另外,学校提供的女性导师资源和校友网络确实是宝贵资源,不用白不用。

男生申请文科:稀缺就是优势

对于那些真心热爱人文社科的男生也不必灰心,性别稀缺反而可能成为一种优势。

在一个女生占多数的申请池里,一个有想法、有深度的男生申请者往往更容易被记住。

在活动规划上突出创新性和领导力,在文书中展现对社会议题的思考,这些都能帮助申请者脱颖而出。数据新闻、数字人文这些跨学科领域也值得考虑,既能发挥男生在技术方面的优势,又能体现人文情怀。

最后,说了这么多性别优势,但有一点需要特别强调:无论性别红利有多诱人,最终决定录取结果的还是硬实力。

GPA和标化成绩这些基础条件依然是敲门砖,课外活动的深度和影响力体现综合素质,文书的质量展现个人特色,推荐信的分量也不容小觑。

换句话说,性别优势只能算是锦上添花,绝不是雪中送炭。基础不扎实,再多的"政策倾斜"也救不了你。

大学只是人生的一个短暂阶段,真正的成功还得看你在这个阶段如何成长。数据可以参考,但路还是要自己走。