一、2025年SIGEM放榜,一所高商“颗粒无收”

7月18日,2025年法国高商(grandes écoles de commerce)排名——SIGEM结果正式公布。每年夏天的这份榜单,被称为商学院界的“实战排名”:它不是媒体专家“评估”出来的,而是依据预科生(prépa)最终志愿选择得出的真实数据,反映出学生的真实偏好,影响力极大。

📌小知识:什么是SIGEM?

SIGEM(Système d’Intégration aux Grandes Écoles de Management)是法国高商招生统一分配系统。它将所有通过考试的预科学生,根据其志愿顺序和成绩分配至各大高商。

SIGEM的“排名”是统计各校在面对面“对决”中被选择的胜率,比如有多少学生同时被A校和B校录取,但最终选择了哪一所。它被认为是最真实反映学校吸引力的排名机制。

今年的SIGEM榜单延续了高度稳定的结构:前三仍是“巴黎三杰”——HEC、ESSEC、ESCP,牢牢占据着精英教育的金字塔尖。紧随其后的,是EDHEC继续力压EM Lyon,占据全国第四的位置。

但如果说榜首的平稳如常是一种惯性,那么榜尾的“剧变”则是警钟长鸣:也号称是法国精英商校一员的南香槟商业学校South Champagne Business School今年未招收到任何一名prépa学生,录取人数为0。

这不仅是近年来首次出现的“清零”记录,也揭示了一个长久被掩盖的事实:在这场资源向头部聚集的高等教育竞争中,底部学校的生存空间越来越逼仄。

二、被排名碾压的“下半场”:活下去都难

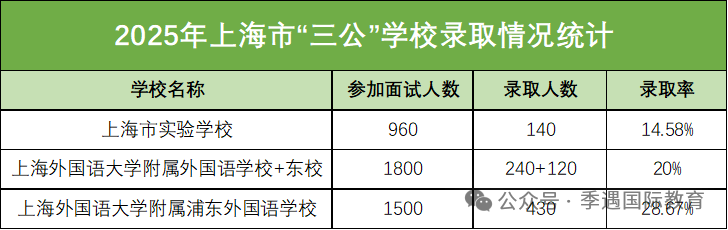

除了“南香槟”这家0录取的极端案例,Clermont School of Business(20%录取率)、Excelia(38.9%)与BSB(47.7%)等多所商学院,也处于招生危机边缘。

情况看似略有改善:2024年有13所学校未招满,2025年减少至9所。但这并非因为形势变好,而是因为这些学校主动削减招生名额:

Rennes School of Business:2024年招收335人 → 2025年仅300人

IMT-BS:2023年95人 → 2025年缩至50人

BSB:250人 → 220人

ICN:225人 → 175人

Inseec:110人 → 60人

裁员式“瘦身”仅仅是权宜之计,并没有触及核心问题:学校的品牌吸引力在激烈竞争中正在快速滑落。而对于这些学校来说,生源下滑并不只是“数字上的焦虑”,而是真实的生死线。

三、学校=产品+客户+体验:头部效应为何如此强?

可以从一个现代教育的隐喻出发:学校是一个产品制造商+销售商,学生是消费者,而学校提供的不仅是知识,更是一种综合“教育体验包”。

这个“包”里包括:

高质量课程和师资;

实习与就业通道;

社会标签与人脉网络;

校友资源;

国际认证与双学位项目;

精英社群的归属感。

而这些“附加值”,往往集中在排名靠前的院校,形成强者恒强的正反馈。人们或许不敢说HEC的每一门课都更“好上”,但几乎可以确信,它在职业起点、校友能量、跨国声誉、校园体验等维度均优势显著。

在这样的价值结构下,“选好学校永远没错”,而“选差学校”成了一场下注撞运气的赌博。尤其在法国这样一个“精英制”色彩浓重的国家,教育的“标签价值”远远超过单纯学习本身。

四、是谁把教育卷成了营销战?

讽刺的是,这场越演越烈的竞争,并非全由学生造成。事实上,每年各大商学院在宣传、营销、排名公关上的投入,堪称“自我内卷”。

📊数据参考:

据《L’Étudiant》2024年发布的数据,TOP 10高商中有8所在年度预算中将“communication & marketing”列为增长最快的支出类别;

HEC在2023年用于品牌传播和国际排名维护的预算达180万欧元;

一些中等高商,如NEOMA或KEDGE,也将年均20%-25%的非教学预算投入到品牌建设中;

各大高商每年在QS、FT、THE等国际排名中申请“评估与参选”的费用普遍在30,000~50,000欧元之间;

此外,还有大量用于在法国主流媒体、公交广告投放的隐性费用。

高商们一边忍受这竞争的残酷,一边又在排名机制里砸钱拼位次、拼曝光、拼标签。最荒诞的是,他们砸出的不是自己的钱,而是学生缴纳的高昂学费——而这些学费,反过来又成为学校“声誉”与“服务质量”的一部分。

一个悖论也就此诞生:学生用真金白银为自己的“焦虑”买单,而学校则不断强化这种焦虑来延续竞争生态。

五、出路:退出、转型、联合还是革命?

面对招生困境与头部虹吸效应,底部高商还有出路吗?也许有四种可能:

默默退出赛道如EM Normandie已退出BCE体系,转向其他招录机制,或将逐步淡出“prépa生态圈”。

重组整合正如前些年SKEMA、NEOMA等学校诞生于合并浪潮,小校也可抱团取暖,实现资源共享、品牌整合。

特色转型南锡的ICN,依托艺术与管理的结合;KEDGE则大力发展葡萄酒与奢侈品管理项目,都是寻求差异化突围的案例。

教育“革命”重新思考教育本质,将注意力从“门槛招生”转向“全周期育人”:如何服务学生、赋能成长、链接产业。这是正路,当然也是最难的,之间我还没有看到一个案例。

但无论哪一种路径,要生存下去的学校,必须明确一点:学生不是为了你而来,是为了他们自己而来。

六、尾声:我们何时开始如此“标签化”自己?

最后,不禁想问一句:

从什么时候开始,我们把自己定义为“第几名学校的学生”?

是从商学院投放的第一则广告?还是从你爸妈第一次说:“这所学校比那所更响亮”?又或许,从某个大企业的招聘会上,大家开始相信,只有更“上面”的那一层,才有更好的人生?

当我们逐渐习惯以“标签”代替自我,以“排名”代替体验,我们或许也在失去教育的本真。正如哲学家雅克·朗西埃所言:“教育,是一种解放,而非分层。