当考研国家线13年来首次全面下降,一场静悄悄的革命正在重塑500万考生的命运。

“我准备了整整一年的学硕专业,突然停招了。”某二本院校大三学生张林在电脑前呆坐良久,屏幕上复旦大学物理系的通知赫然写着:2026年起不再招收普通学硕研究生。

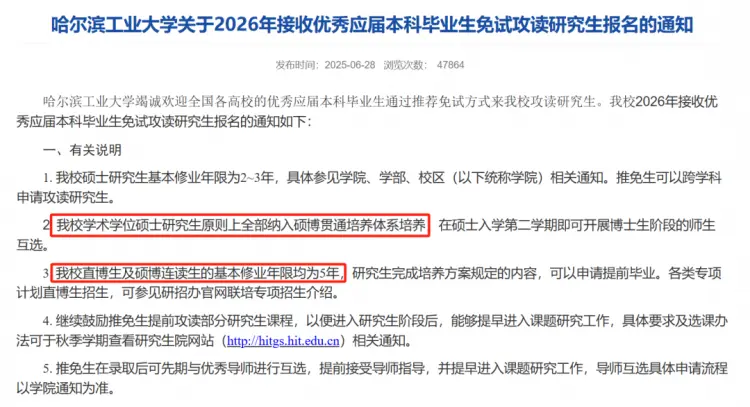

同样的场景正在全国各地上演——哈尔滨工业大学宣布2026级学硕全部纳入硕博贯通培养;北师大基础数学专业统考仅招2人;多所高校的招生简章中,学硕停招信息占比高达65%。

7月的热浪席卷全国,图书馆里备战考研的学子们正挥汗如雨。

而比天气更热的,是2025年考研政策的一系列重大变革——这些变化将直接影响每一位考生的前途。

备考策略跟不上变化?这篇文章老师将为你指明方向!

01

学硕专硕大分流

“学硕缩招”已成定局。

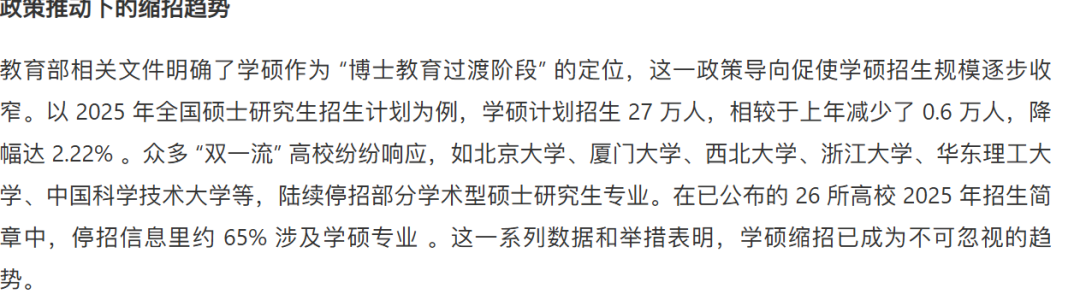

教育部相关文件明确了学硕作为 “博士教育过渡阶段” 的定位,2025年学硕计划招生27万人,比上年减少0.6万人。与此同时,北京大学、厦门大学、浙江大学等“双一流”高校陆续停招部分学术型硕士专业。在已公布的26所高校2025年招生简章中,停招信息里约65%涉及学硕专业。

学硕转型为“博士预备役”的趋势愈发明显。哈工大在2026年推免通知中明确表示:“全校学术学位硕士研究生原则上全部纳入硕博贯通培养体系”。这意味着选择学硕,基本等于选择了一条通往博士的道路。

这种转变在基础学科尤为突出,复旦大学物理系、厦门大学理论经济学等传统学硕专业相继停招。

考生应对策略

①职业目标明确想进企业或考公的考生,优先选择专硕路径;

②有志学术研究的考生,需从本科阶段就积极准备保研,争取直博机会;

③经济条件有限的学生(学费预算≤3万)可优先考虑学硕,专硕学费可能高达4万/年。

02

全国统考大潮来袭考试方式统一化

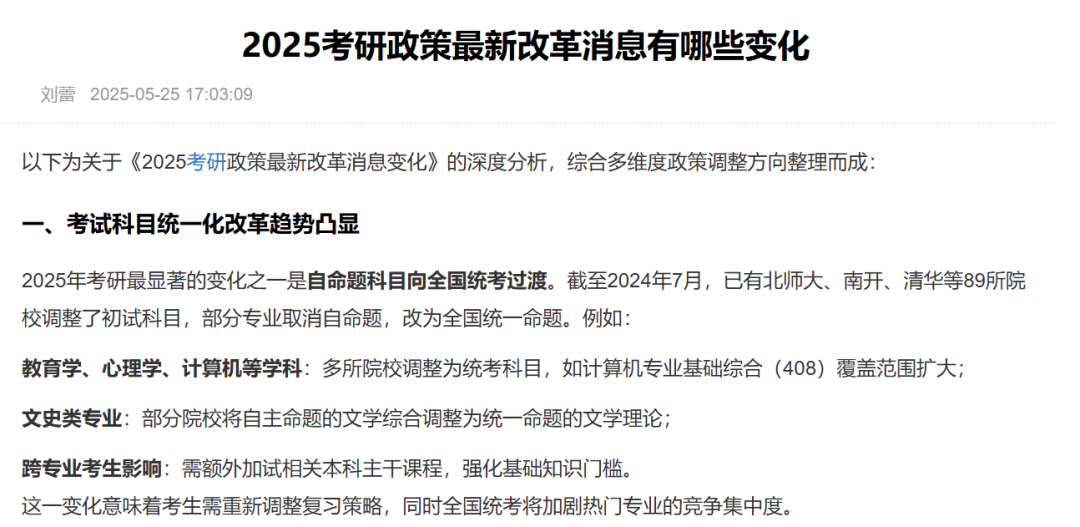

2025年考研最显著的变化之一是自命题科目向全国统考过渡。截至2024年7月,已有北师大、南开、清华等89所院校调整了初试科目,部分专业取消自命题,改为全国统一命题:

内蒙古科技大学、中国科学院大学等院校的专业课调整方案显示:

(1)计算机相关专业全面改考408计算机专业基础综合;

(2)临床医学类转向统考306/307;

(3)教育类采用311/333统一命题;

(4)心理学、历史学、农学等学科也加入统考阵营。

这一变化意味着考生需重新调整复习策略,同时全国统考将加剧热门专业的竞争集中度。跨专业考生需额外加试相关本科主干课程,强化基础知识门槛。

中国科学院大学的新方案更具颠覆性——按学科门类统一考试科目,同一一级学科下不同专业考试内容完全相同(如0202应用经济学、0402心理学等)。这种“校内统考”模式正在多所高校推广,改变了以往按二级学科命题的传统。

考生应对策略:

①密切关注目标院校7-9月发布的招生简章,及时调整复习方向;

②跨专业考生尽早准备加试科目,夯实专业基础;

③加入同专业备考群组,共享统考资料和信息。

03

往届生的比例上升与逆向考研的崛起

2025 年考研中,往届生的比例预计将继续上升,可能会突破 55% 的大关。往届生相较于应届生来说,无论是学习基础还是备考经验都更为丰富,这无疑增加了考研的竞争难度。因此,应届生在备考过程中一定不能掉以轻心,要充分认识到竞争的严峻性,提前做好充分的准备。

与此同时,“逆向考研”现象依然存在,并且呈现出一定的上升趋势。所谓的“逆向考研”,是指考生放弃报考传统的 985、211 等“双一流”高校,转而报考一些“双非”院校。

这种现象的出现,一方面是因为一些名校的招生名额有限,竞争过于激烈,考生们为了提高上岸的几率,选择报考相对容易的“双非”院校;另一方面,部分考生希望通过研究生身份在考公考编等方面更具优势,而“双非”院校的研究生招生也能够满足他们的需求。

04

复试与调剂政策的重大变革

2025 年考研的复试和调剂政策也发生了诸多重大变化,这些变化在很大程度上影响了考生的命运。

(1)复试时间统一化:2025 年新增了“教育部统一确定初试、复试时间”的规定。这意味着各个高校的复试时间将不再像以往那样分散,而是统一进行。

(2)调剂政策的细化与优化:2025 年,教育部对调剂政策进行了细化与优化,调剂系统更加人性化和信息化,考生可以通过系统及时获取调剂信息,并且申请流程更加简洁明了。

①调剂名额公示更加透明

②优先调剂权

(3)复试占比提高:近年来,复试在考研录取中的重要性不断提升。2025 年,复试占比进一步提高,部分专业甚至达到了 50% 左右。这意味着初试成绩的领先优势不再那么明显,考生在复试过程中需要更加努力,展示出自己的综合素质和专业能力。

①复试内容多元化:复试内容不仅限于传统的面试和笔试,还增加了实践操作、小组讨论、案例分析等内容,更加全面地考察考生的能力。

②准备复试的建议:考生在备考过程中,不能只专注于初试科目的复习,还需要提前了解目标院校的复试科目和形式,有针对性地进行准备。

05

国家线下降背后的真相

2025年2月,考研界迎来爆炸性消息:国家线13年来首次全面下降。经济学暴跌15分,文学、理学等学科下降14分,仅军事学持平。

报考人数下降是直接诱因。2025年全国硕士研究生报名人数为388万,较峰值明显回落。但中国教育科学研究院研究员储朝晖警示:“要把公布的分数线和录取的分数线分开来看。真实的录取分数线相对往年还会提高,可能在不同专业、不同方向上有所差别,但总体还是呈上涨趋势。”

考生应对策略:

①不要被国家线下降迷惑,仍需全力备考争取高分;

②参考目标院校专业近三年的实际录取分数线,而非仅看国家线;

③热门专业考生需做好复试线大幅高于国家线的心理准备。

06

潜力专业与预警专业

在考研竞争白热化的背景下,专业选择关乎备考效率和未来职业发展。2025年四大潜力专业值得关注:

(1)人工智能与大数据技术:中国科学院大学人工智能学院2025年复试线达383分,毕业生可投身智能制造、金融科技等领域,一线城市应届硕士起薪普遍超30万元/年;

(2)应用统计:2026年A区国家线达360分,上海交通大学、复旦大学等顶尖院校复试线突破400分。就业面广阔,涵盖数据分析、金融建模等岗位;

(3)法律硕士(非法学):中国政法大学、中国人民大学等院校报录比持续攀升,2025年拟录取平均分达390分。就业方向涵盖企业法务、知识产权管理等新兴领域;

(4)交叉学科:如“人工智能+医疗”、“数字经济”等新兴领域招生量大且竞争相对较小。

同时,部分专业需要谨慎选择:

- 师范类专业:人口出生率锐减致教师岗位过剩;2025年起中小学编制需硕士以上学历;

- 法学专业:法考通过率仅15%,未通过者难对口就业;

- 心理学专业:学历门槛高(至少硕士起步),对口岗位稀缺;

结语:研究生教育的结构转型正以超乎想象的速度推进。在这场变革中,了解趋势者将赢得先机,把握细节者将获得优势。考研不仅是一场知识的比拼,更是一场信息战和策略战。

改革的浪潮中,有人看到挑战,有人发现机遇。

考研er们,你们的选择将决定未来三年的方向,也将在一定程度上塑造中国高层次人才的格局。