从15年入行到25年,在行业里摸爬滚打了10年有余。从啥都不懂的小黄毛到中年发福的今天,也实实在在的参与到了这个行业从向上到向下转折的整个历程。

完整经历了以下时间节点:

1、05-13年之间的托福雅思(当时入行培训的所有行业故事以及调侃谈资,作为行业新人追求目标基本来自这个时期)

2、13-19年的SAT(深度参与了SAT的两次改革,以及香港万人坑的考试盛况)

3、18-22年的AP IB Alevel(参与了相当一部分学科资料的整理与学校经验的积累,参与部分学校的团培和创建过程)

4、22-24年的择校教育(见证了上海国际学校22年的顶峰辉煌)

5、24-目前的原版教材(观察到低龄下沉是80后家长对英语学习的要求变得更加务实和创新)

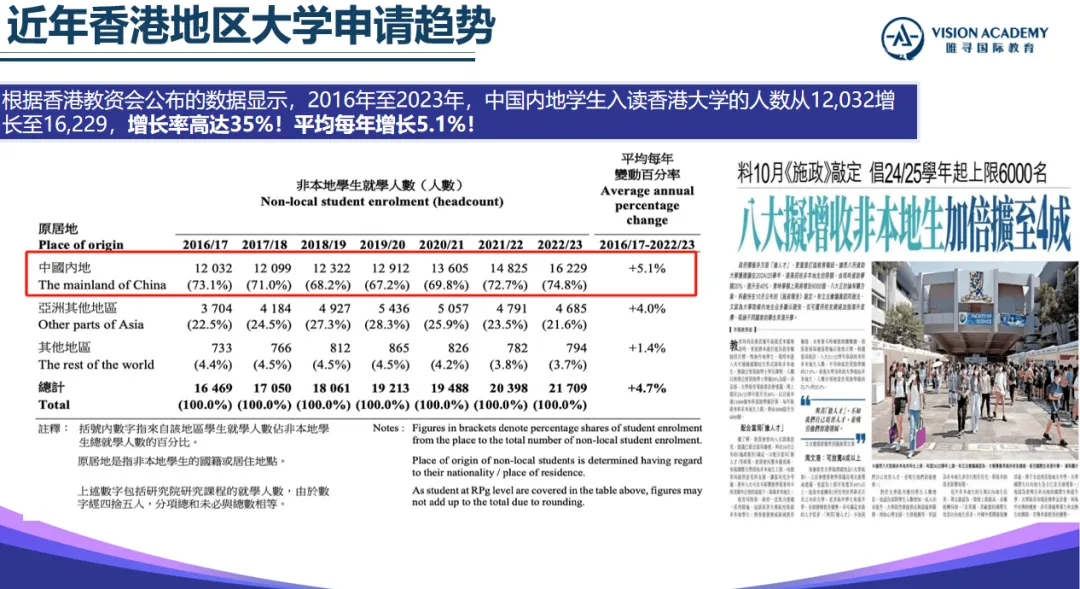

6、24-目前留学目的地的重新衡量和思考(经历的当下是川普的贸易战、香港的重新定位、英国的相对安全)

15年入行的时候,前辈跟我说,这个行业可能再做5年,机会就不会很大了,因为当时在业内能听到的故事大都是xdf大班课的一票难求以及暑假到手几十万的名师收入。出发点当然是以上模式可能难以为继,后续模式也可能难以开垦的情况,辉煌的延续需要极其细致的服务和极其精细的运营,这样的动作本身就是成本的几何级增加。对人和对事的要求也从“能做”变成“会做”再到“专业事专业做”。

这种情况一直持续要的17年的在线教育,看似提供了行业发展新的解决方案,但是也埋了一颗定时炸弹,直到21年双减政策的炸响。

当时动辄几百上千万的融资,一个明显的现象是大家都开始把重心从做教育理念转到了做教育产品,再从做教育产品转到做教育资本。最后都是一地鸡毛,包括后来上市的几家教育公司,结果都很Struggle。起码到今天,相当比例的机构都处在自救的路上和崩溃的边缘。这是后话。

我的基本判断是从17年开始,行业发展就已经从需求端驱动慢慢转化成供给端驱动了,这种变化的主要外因是北京上海等大城市16年的棚户化改造以及经济的快速发展让一部分家庭资产快速积累,然后开始学习和模仿部分精英家庭的教育策略,去国外留学。市场表现开始有盲从性、慕强性、非理性。在没有结果有效验证的情况下,在之前已经发生的热血故事里寻找目前决定的合理性,机构和家长都在巨大不确定性里互相催促着向前。整个趋势也是从北京上海开始,逐渐向长三角、以及内地延续。

不管是体制内K12还是国际教育,这种不确定性都在浪费着整个社会的时间成本、运营成本,以及影响部分学生的身心健康。21年的双减是从政策上来了一个急刹车,也直接导致从业者信任危机和信心灾难。这也是让机构第一次开始感觉Summer is ending。记得当时还在上一次创业的起步阶段,每天都活在政策执行者和家长信任感的双重高压之下。

而家长端的非理性热情则是从20年的疫情,21年的双减,22年的LockDown,才开始逐渐刹车,但是巨大的惯性还是促成了22年国际学校的入学考试的井喷式盛况。

23年国际学校还算是稳中有进,但是到24年国际学校从报名到录取都出现至少20%的下降。这也是第一次让学校和机构都同时感觉Winter is coming。

24年部分国际学校开始爆雷和行业机构的良莠不齐进一步让家长开始变得理性。中立资讯平台也从产品和广告的宣传逐渐转向关注留学后路径的客观思考和家长KOL的现身说法。也开始让整个市场开始重新思考:

国际教育的本质到底是什么?

思考再三。

我想一定不是风风火火的营收、千篇一律的活动、市场驱动的规模、耗课速度的快慢、快速出分的旁门左道。

我想应该是我们要把孩子培养成一个怎样的人,说的煽情一点:勇敢、善良、正直、坦率、健康、有逻辑的人。

倒不是说成绩不重要,奖项不重要,过硬的履历不重要,只是这些都是顺理成章的结果,而不是刻舟求剑的出发点。

如何实现这种教育的本质,一定是在百花齐放的状态下实现的,百花齐放代表了产品个性化、竞争充分化、选择多样化。在有效的价值观参考下由需求端(家长)促进产品的迭代。刚好现在的家长正在变得专业,变得理性,这是莫大的好事。也是经过五六年的狂热市场发酵后歪打正着的为数不多的喜事之一。

很多做机构的朋友说市场难做,家长难签,背景提升活动没人报,竞赛选择问题太多,国家目的地考虑因素太复杂。这是好事儿啊,被动的让做机构的我们跳开舒适区,想一些更具体更聪明的方式,来让学生和家长得到更有价值的成长。可能将来的产品方向就需要精细化,小众化,个性化。

举个简单的栗子:

有个非常优秀的小朋友问我该如何规划美本需要的活动,需要小众的,个性化的。我跟他说,你可以自己设计几个问题,跟每天打车回家的司机聊聊天,聊天时间25分钟足够。就真是的记录,最好每一个预语气,每一次停顿都记录下来。然后从共性的问题里去抽象出来更加宏大的社会变迁的洞察和人文主义的验证对比。高级一点,还可以打造人设,用GoPro录下你们的对话过程,记录到自己的FB或Ins账号上。更高级一点,可以去20个大陆的城市 每个城市随机采访三位司机,每次都录下来。因为司机,是最能代表这个城市的性格的那群人。最后出不同角度的社会人文方向的思考。没有花额外的时间,没有花额外的金钱,也没有花额外的资源,却能得到一手的有血有肉的真真切切的信息。

所以,要说这个市场还能做几年,不是五年也不是十年,只要世界范围内的社会状态有差异,全球化浪潮不逆转,留学行业的业务可以一直做,不管是申请、培训还是活动。

总归会淘汰相当比例的机构。也会兴起相当比例的机构。

兴起的机构一定不是拿营收去评估机构怎么样可以做大,应该是从能提供个性化的、帮助到学生的服务来自然的成长。

也可能就做不大,小而精机构的动态平衡可能就是最健康的业态。

教育是个慢活儿,有温度的活儿,兜兜转转后就是一些简单的朴素的活儿。

让每个孩子都比昨天的他自己 勇敢、善良、正直、坦率、健康、有逻辑。

Maybe也就是需要具备这些品质的从业人员来做这个活儿。