曾几何时,“单身贵族”被视为留学生的常态标签。

然而近一两年来,一个有趣的现象悄然兴起:在部分城市24至28岁的青年结婚登记数据中,拥有留学背景的人群占比显著攀升至三分之一,部分地区甚至高达32%,远高于其他青年群体。

婚纱店老板反馈,试纱新人中留学生占比高达三四成;相亲角里,除了国内高学历青年,甚至出现了外籍留学生的身影。

曾经的“留学党”,似乎正在悄然变身为都市“结婚主力军”。

01、婚纱店里竟大多是留学生?

一位刚从伦敦艺术大学毕业的女生回国后,随表姐去婚纱店挑婚纱时发现,不远处另一对试纱的新人也是刚从澳洲留学回来的。

图源:小红书账号@Scarlet 侵删

“现在婚纱店里的新人,留学生特别多。”店老板感慨。

她还提到,一对美国留学的情侣定了7月底婚礼,但人还在海外,整个流程都在线上完成。

这样的现象其实非常普遍。

近年来,在参加身边亲友婚礼时,不少新人中总有一方或双方有过留学经历。

打开社交平台,关于 “留学生情侣毕业即领证”“异国恋熬成正果” 的分享也越来越多。

有人调侃 “留学圈快成婚恋市场主阵地了”,细究之下会发现,留学生似乎真的在悄悄成为当下结婚的主力军。

很多从英国、美国、澳洲回来的留学生,都习惯用自己方式筹备婚礼:线上选婚纱、跨国视频沟通流程、甚至请海外朋友直播婚礼彩排。

这种淡定和从容,和国内相亲市场上“年龄压力”“彩礼谈判”的焦躁形成了鲜明对比。

02、海归圈掀起“精准务实”婚恋潮

为什么原本向往独立与自由的留学生,在留学之后,反而更渴望进入一段亲密关系?

其实留学经历本身为婚恋关系提供了特殊的土壤。异国他乡的生活充满未知与挑战,从租房搬家到学业压力,从文化差异到孤独感来袭,共同面对这些难题的过程,会让情侣间的联结变得格外紧密。

在陌生环境里,彼此是对方最直接的依靠,这种“共患难”的经历,比普通校园恋情更易沉淀出稳定的信任基础。

很多留学生情侣在留学期间就已磨合好生活习惯、价值观差异,感情基础远比 “速成式相亲” 更扎实。

一位英国读研的女生分享:

“身边的朋友聊婚姻时,大多都很平静。大家不会去刻意逃避结婚,反而觉得找到合适的人,就顺其自然地走下去。”

社交圈的特殊性也让留学生更容易锁定婚恋对象。留学时的社交范围相对集中,同学、校友或社团伙伴往往有着相似的教育背景、成长环境和人生规划。

无论是课堂讨论中形成的默契,还是周末聚会时的深入交流,都能让彼此更快确认价值观是否契合。

相较于国内职场中“目的性社交”占比更高的环境,留学期间的感情更少被外界标签绑架,更易基于纯粹的相互认可发展。

现实层面的考量也推动了这一现象。留学生群体普遍在22-28岁完成学业,这个阶段恰好是社会默认的 “婚恋黄金期”。

回国后面对职场压力与家庭期待,已经有稳定感情基础的情侣更倾向于通过结婚巩固关系。

此外,留学生群体在经济独立性、生活规划能力上通常更成熟,对婚姻的认知也更清晰,较少因 “年龄焦虑” 盲目进入婚姻,反而在做好准备后更愿意迈出这一步。

也有网友指出:“是因为留学生们都有钱”....这样的理由也确实无法反驳。

03、留学生婚恋现象对国内婚恋市场的映射

与国内部分同龄人仍在婚恋市场徘徊相比,不少留学生一回国就开启了结婚“加速度”。这背后,并非浪漫主义的冲动,而是一种目标明确、路径清晰的务实选择。

国内婚恋市场长期被“年龄焦虑”“彩礼谈判”主导,许多家庭将婚姻视为一种社会任务,甚至通过经济条件筛选伴侣。

而留学生群体更倾向于“精神匹配、自由选择”的模式,这种差异直接冲击了传统婚恋观。

例如,在留学生社交平台QsMatch上,筛选标准是学历背景和职业发展,而非房车彩礼。

这种“去物质化”倾向,让国内年轻人开始反思:婚姻是否必须与物质绑定?

留学生倾向于在留学圈内择偶,这种“圈层婚恋”趋势反映了现代社会人际关系的分化。

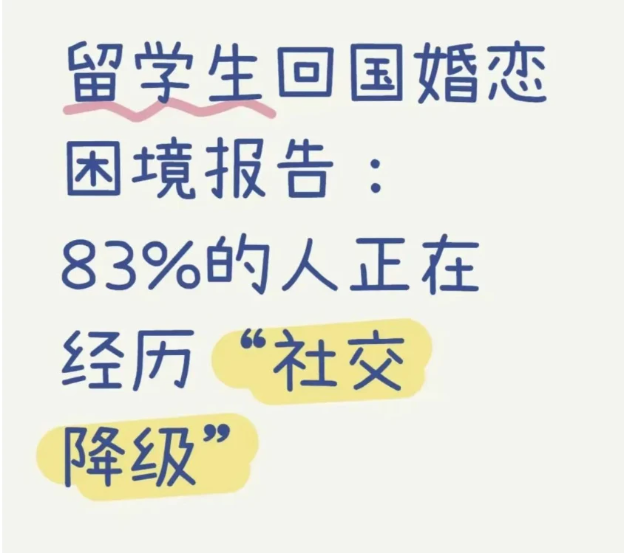

回国后,83%的留学生感到“社交降级”,国内婚恋圈的选择范围收窄,心理落差明显。

相比被动等待相亲,他们更愿意选择与留学圈内的伴侣结婚,减少与陌生婚恋圈的磨合压力。

这种趋势也预示着未来婚恋市场的进一步圈层化:不同教育背景、文化经历的人群将形成相对独立的婚恋圈层。

从校园到异国,从并肩奋斗到携手成家,留学生成为结婚主力军的现象,本质上是特殊成长环境、情感沉淀与现实需求共同作用的结果。

这背后没有太多浪漫化的想象,更多是一群年轻人在人生关键阶段,对稳定关系的理性选择。