当申请季的文书写作进入白热化阶段,不少同学正对着屏幕字斟句酌,一则消息突然在申请圈传开:

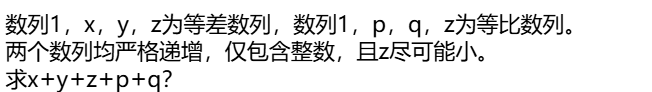

“听说有的Top 10大学不看主文书,更看推荐信?”

这究竟是焦虑之下的误传,还是确有其事?毕竟主文书向来是美国本科申请中重要的自我展示窗口,如果真的被顶尖名校降级处理,对申请策略会有很大的影响。

答案可能会让你惊讶——真的有。

更让人在意的是,这并非孤例。早在之前,西北大学(Northwestern University)就已宣布主文书(PS)改为可选提交,让不少人开始猜测:顶尖大学对文书的态度,是不是真的变了?

今天,我们就来解开这个谜团:确实有大学在文书评估上做出了重大调整,它就是常年稳居U.S. News全美前十的杜克大学(Duke University)。

01、杜克招生新政:文书和标化的评估逻辑彻底改写

核心变化:文书与标化退出“打分制”,背后原因直指AI与升学顾问

去年,杜克大学本科招生办公室启动了一项颠覆性调整:文书和标准化考试成绩(SAT/ACT)不再参与1-5分的量化评分。本科招生主任Christoph Guttentag在给《杜克纪事报》的邮件中,明确点出了这一变动的直接诱因:生成式AI的普及和升学顾问的广泛介入,让招生官难以通过文书精准判断学生的真实写作能力。

“这些问题没有简单答案。”当被问及如何识别 AI 生成或过度修改的文书,以及这类文书是否会对申请者不利时,Guttentag 坦言了评估的复杂性。但他同时强调,文书和标化并未退出评估体系:文书依然是理解申请者的重要渠道,只是重心从“写作水平”转向“个人特质”;标化成绩则会在学生提交的情况下被纳入综合考量。

保留项:这四类因素仍被量化评分,推荐信权重显著提升

调整后,杜克的量化评分体系精简为四个核心维度,每项仍以1-5分计算,总分30分,分别是:课程难度、学术成绩、课外活动和推荐信。这意味着,推荐信作为唯一被量化的“软材料”,其权重在新体系中被显著放大。

Guttentag用“球员数据”比喻这一评分体系:“它们只是评估的部分参考,无法完整呈现申请者对社区的潜在价值。”历史上,量化评分曾帮助招生官快速识别有竞争力的候选人,但新体系更强调“整体评估”,比如文书虽不再打分,却需能“揭示申请者的独特性”,内容深度和个人洞察比文体风格更受重视。

值得注意的是,这一调整与2023年最高法院推翻种族平权政策无关,主要是对AI时代申请真实性的回应。同时,杜克在2025-26申请季仍保持“标化可选”政策,新政并未改变这一原则。

02、应对指南:杜克新政下,申请者的三大核心策略

文书:用故事性表达替代技巧性堆砌

既然文书重心转向“个人特质”,写作时就该跳出模板化思维。与其纠结句式是否高级、用词是否精准,不如尝试用具体场景展现个性:比如描述一次失败的实验中你如何调整方案,或是在社区服务里发现的社会问题与你的思考,避免空泛的感悟,多加入能体现你思维方式的细节。

推荐信:让推荐人成为你的叙事者

推荐信权重提升后,关键是让推荐人真正理解你的成长脉络。随着暑期接近尾声,许多同学在科研、实习或竞赛中都有了新进展,这也正是更新推荐素材的好时机。

开学后,不妨带着更新后的简历或活动列表与推荐老师深聊一次:聊聊你在暑期项目中解决的具体问题、发现的新兴趣,或是对某个学科认知的提升。这些细节能帮助老师跳出“成绩优秀、表现积极”的泛泛之谈,用具体事例展现你的成长轨迹和学术潜力,让推荐信更具说服力。

长线规划:打造不可替代的学术标签

从新政保留的评分维度不难看出,杜克始终将学术能力放在首位——课程难度和学术成绩的权重从未动摇。这意味着,高中阶段的选课规划至关重要:既要挑战自身能力(比如AP、IB高阶课程),也要保持成绩单的整体竞争力。建议提前了解杜克各学院的偏好,结合自身兴趣制定选课方案,避免盲目追求难度而忽视基础。毕竟,扎实的学术根基才是应对任何招生政策变动的“定海神针”。

申请之路本就没有标准答案,杜克的新政恰恰提醒我们:真诚展现自我、深耕核心能力才是最重要的。与其被政策变化打乱节奏,不如聚焦能掌控的部分,写出真实的故事,积累扎实的经历,让每一份材料都成为通向理想校园的铺路石。