在当今社会,读博还是工作,这是一个困扰着众多大学生和硕博生的难题。

据 2025 年相关报道,一位即将毕业的博士生在面临多个选择时,毅然决然地拒绝了一份年薪 30 万的工作 offer。这位博士生并非因为已有更好的物质待遇选择,而是出于对自身学术理想的坚持以及对未来发展道路的独特考量,选择继续深入学术研究领域。

此事件一经曝光,便在教育界和职场领域引起了轩然大波,众多网友纷纷参与讨论,有人赞赏其追求学术理想的勇气,也有人质疑其是否过于理想化,忽视了现实的经济压力。

这让我们不得不重新审视这一选择题,或许存在一个我们未曾深入挖掘的第 3 种最优解。

01、博士过剩时代的现实困境

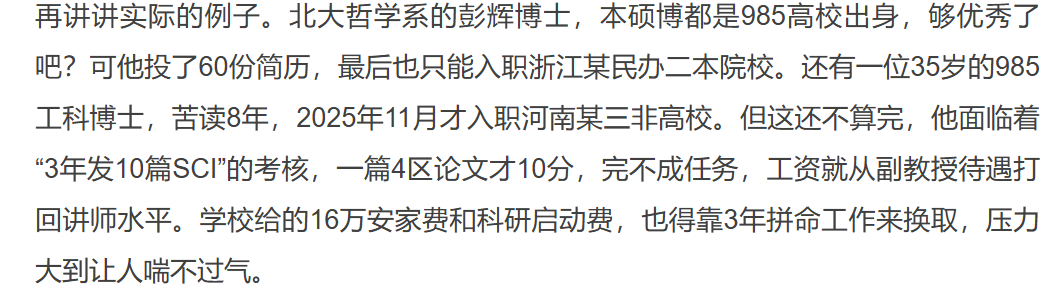

江苏某中学2025年教师招聘公示名单引发热议——录用的12名教师清一色拥有博士学位,其中包括3名材料学博士和1名凝聚态物理博士。本该在实验室研发新材料的学者,最终站上了中学讲台。

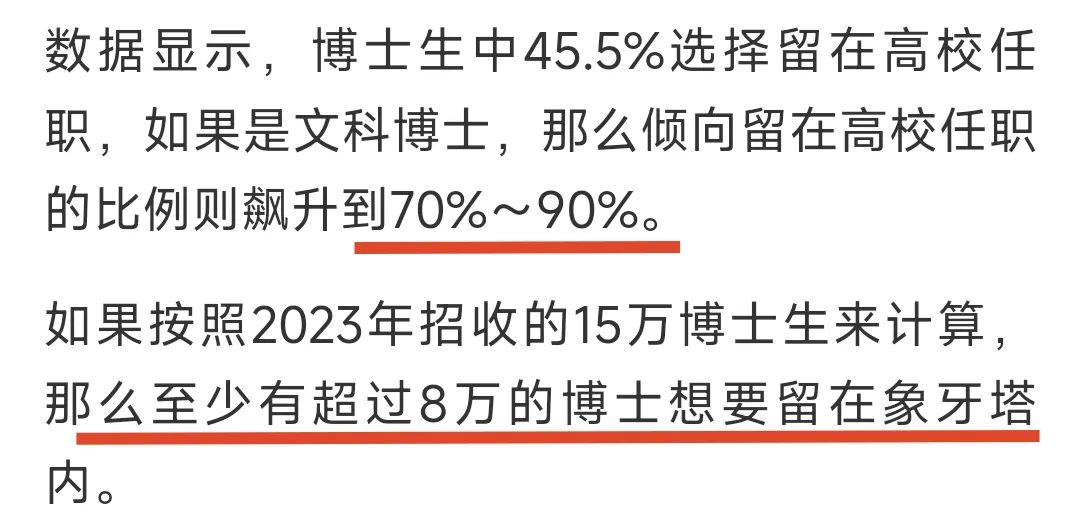

这并非个例。随着2025年全国博士毕业生预计突破15万,而高校每年仅能提供约3.5万个教职岗位,8万博士争夺有限教职资源的景象已成常态。某省属师范院校招聘讲师的条件已飙升至“博士毕业院校学科评估B+以上”,而某民办二本院校最新招聘的博士教师中,1/10来自C9联盟高校。

“985文科博士投30份简历全挂零,计算机博士倒能拿5份80万年薪offer。”招聘市场呈现冰火两重天。当芯片企业为中芯国际博士开出45万年薪时,文科博士连民办高校辅导员岗位都需要抢破头。

更令人焦虑的是年龄困境。一位35岁的985工科博士历经8年苦读,2025年才入职河南某高校,却面临“3年发10篇SCI”的考核要求。学校提供的16万安家费背后,是如影随形的低薪高压生活。

02、“避风港”变“深渊”:论把读博当缓冲的危险

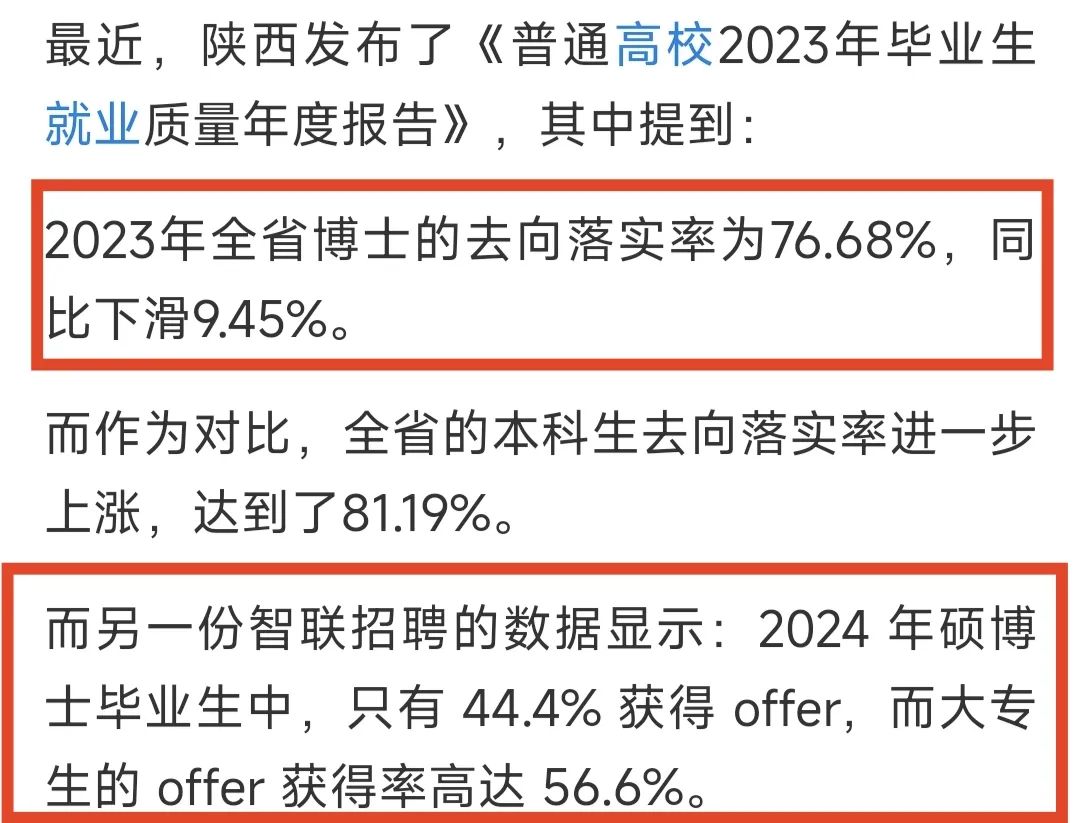

经济下行期,许多硕士将读博视为就业避风港,但数据揭示了残酷真相:2023年陕西省博士就业率76.68%,竟低于本科生的81.19%。

教育部统计显示,硕博offer率首次低于本科生,三成博士连高校后勤岗都难以企及。

把读博当缓冲实则是场危险赌局:

(1)用长期“负债”对抗短期波动:3-5年博士生涯意味着直接经济损失(少赚百万薪资)+ 机会成本(错过行业上升期)+ 年龄成本(毕业即面临35岁职场门槛)。

(2)学术内卷加剧能力断层:当企业要求博士“既保有学术深度,又具备职场人战力”时,纯学术训练可能导致职场技能不进反退。2023年某985高校教职录取率仅3%,1000人竞争30个岗位,非顶尖博士在就业市场几乎成为隐形人。

(3)被动读博的痛苦循环:缺乏真正科研热情的学生,在遭遇导师压榨时无力反抗,看到同龄人升职时心态失衡,最终可能拿着含金量不足的学位进退维谷。

某高校教授坦言:“别笑博士当辅导员,剩下六成连这岗位都摸不着。”当70万在读博士等着毕业,而高校编制岗仅3.5万时,10个人抢1个坑已是常态。

1、第3种最优解的突围之路

面对读博还是工作的两难,一群清醒的年轻人正在探索第三条道路——既能规避传统博士的就业风险,又能突破硕士的学历天花板。

1、产学研结合 :产学研结合是一种将学术研究与实际应用紧密结合的模式。通过与企业的合作,博士生可以在攻读学位期间参与到实际的项目研发中,提前了解行业需求和市场动态,为企业解决技术难题,同时也能为自己的学术研究找到现实的应用场景。

例如,一些高校与科技企业合作建立联合实验室,博士生在实验室中开展科研工作,研究成果可以直接转化为企业的技术产品,实现学术价值与商业价值的双赢。

这种模式既解决了企业的人才需求和技术创新问题,又为博士生提供了丰富的科研资源和实践机会,毕业后还可以根据自身情况选择留在企业工作或继续深入学术研究。

一位互联网公司HR透露:“我们招算法岗,宁可要一个带过三年项目的在职博士,也不要光会啃文献的全日制博士。”前华为工程师张同学白天处理5G基站优化,晚上研究通信协议验证模型,将博士课题直接应用于企业项目,提前三个月完成研发任务。这段经历成为他跳槽时的王牌筹码。

2、跨领域发展 :跨领域发展为博士生提供了更广阔的职业空间。随着科技的不断进步和社会的多元化发展,各个领域之间的交叉融合日益频繁。拥有一门跨学科的专业技能可以帮助博士生在不同的行业和领域中自由切换,降低因行业发展不景气或技术更新换代带来的职业风险。

例如,一位计算机科学的博士生,如果再学习一些金融知识,就可以进入金融科技领域,从事金融风险模型评估、量化投资等工作;或者结合生物医学知识,投身于生物信息学研究,开发基因测序算法、疾病预测模型等。跨领域发展不仅需要博士生具备扎实的专业基础,还需要有较强的学习能力和跨学科思维,能够将不同领域的知识融会贯通,创造出新的价值。

3、创业之路 :创业是近年来越来越多博士生选择的道路。凭借自身在学术研究中积累的专业知识和技术成果,以及敏锐的市场洞察力和创新精神,博士生可以组建创业团队,开发具有市场竞争力的产品或服务。政府和社会也出台了一系列扶持政策,为博士生创业提供资金支持、创业导师指导、场地优惠等便利条件。

例如,一些高校设立了创业孵化基地,为博士生创业项目提供免费的办公场地和设备,帮助其将科研成果转化落地。当然,创业之路并非一帆风顺,面临着资金筹集、市场竞争、团队管理等诸多挑战,需要博士生具备坚韧不拔的毅力和勇于冒险的精神。

落实到行动,最优解的具体建议如下:

1、要有自我认知与规划。无论是读博、工作还是探索第三种最优解,都需要从自我认知出发。

2、要提升综合能力。在学术研究方面,要努力提高自己的科研水平和创新能力,发表高质量的学术论文,参与重要的科研项目,积累科研成果。

3、要学会获取信息与资源。关注学术界和职场的最新的动态,了解不同领域的发展趋势和人才需求情况。

“带着战士的清醒入场,而非难民的侥幸。”在学历通胀的时代,清醒规划者才能将博士经历转化为通往更高战场的门票。

记住,你的未来不是别人定义的,而是你自己书写的故事。未来由你主宰,勇敢迈出那一步,你会发现,世界比你想象的更精彩!