“海外博士不像我们‘土博’,找不到工作……”

“海外博士都是单位‘直通车’引进的……”

“读了海外博士就等于飞上枝头变凤凰……”

长久以来,大家普遍认为海外博士比国内博士在求职市场上更具优势。这一认知源于近几十年来高校和科研院所对海外人才的热情引进政策和优厚待遇。

图源:中央人民政府官网

然而,随着近年来国内科研人才的快速增长,以及越来越多海外博士蜂拥回国,“读海外博士=改命”这条路径似乎不再奏效。

事实上,海外博士回国求职频频受挫,不仅面临“水土不服”的科研困境,还要突破信息差与人脉壁垒。为何曾经的“金字招牌”如今屡屡碰壁?海外博士们又该如何破局?对于计划攻读海外博士的同学而言,又该如何未雨绸缪?

01、海外博士回国求职,为何屡屡碰壁?

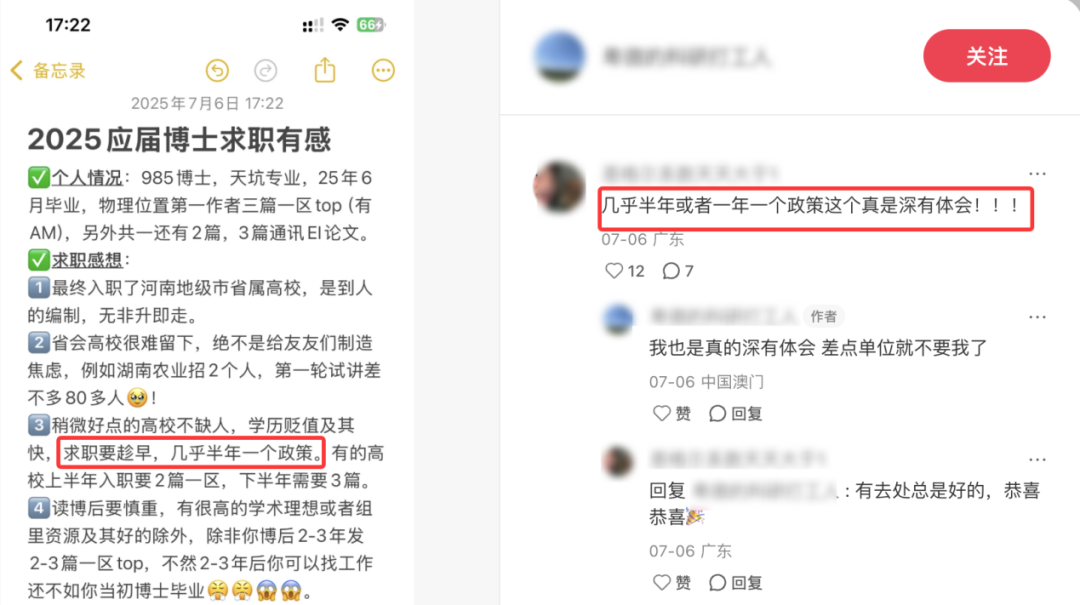

01、信息差导致慢半拍

相较于国内博士,海外博士身处异国,受限于地理位置、时差和科研圈层等,难以及时掌握国内高校的招聘动向与政策变化。

图源:小红书

尽管如今网络十分发达,但社交平台上往往缺少“内部消息源”,信息滞后在所难免。而国内博士则长期浸润在本土学术圈中,课题组内外的信息流通更为频繁,自然更容易“抢占先机”。

02、科研节奏差异带来水土不服

国外普遍注重 work-life balance,不少课题组采用弹性或远程工作制。然而国内科研节奏较快,很多高校或研究机构要求坐班甚至周末加班,考勤严格,这对习惯自由科研节奏的海外博士而言,适应期颇为痛苦。

图源:小红书

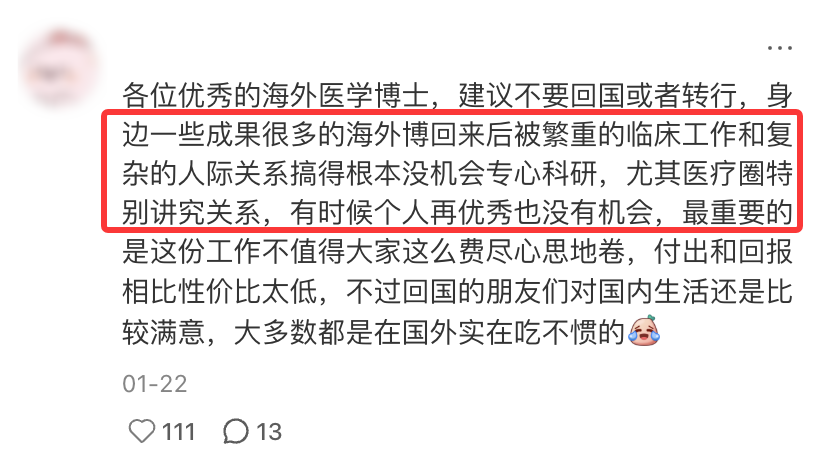

03、缺乏本土人脉资源

在国内学术圈,“人脉”依然是不可忽视的影响因素。国内博士往往可以依赖导师、校友、合作网络,在求职时获得推荐或引荐。而海外博士的导师多为非华人,即使在国际学界享有盛名,但在国内招聘中也可能“鞭长莫及”,难以提供实际帮助。

图源:小红书

04、国内求职流程繁琐且不透明

海外高校的招聘流程通常公开、规范、周期稳定,而国内部分单位存在“临时通知”、“临时面试”等操作,流程不透明、人为因素多,还有可能遇到“关系户”。这使得不熟悉国内规则的海外博士在求职过程中频频“踩坑”,屡屡错失良机。

02、海外博士回国求职应如何破局?

01、主动了解国内就业动态

通过国家留学人才就业服务平台、企业官方微信公众号、科研论坛、知乎等平台,持续关注国内高校和研究机构的招聘信息。也可以关注驻外使领馆、教育处举办的线下招聘会,许多高校会通过这种方式进行点对点的人才引进,甚至当场签约。

图源:国家留学人才就业服务平台官网

02、用人单位加强海外直聘合作

越来越多高校选择“走出去”,到重点海外高校开展校园招聘。例如,山东某985高校赴新加坡Top2大学设立招聘点,华中某211高校曾到加拿大Top3院校开展线下宣讲和面试。这种“海外直聘”模式,为双方搭建了更直接的桥梁。

图源:华南理工大学计算机学院官网

03、政府配套相关政策

各地政府应持续完善海外高层次人才引进通道,例如设立专项引才计划、优化回国落户流程、提供科研启动经费等,减少海外博士的制度性门槛,为其创造良好的发展环境。

03、对即将就读海外博士同学的建议

01、重新审视“海归光环”

当前国内求职市场对于海外博士的“滤镜”正在逐渐消退。读博不应仅仅被视为一张通往“编制”的门票,而更应是科研能力、独立思考与全球视野的全面锻炼。海外博士的含金量,最终还是要通过成果来体现。

因此各位出国求学的同学,也应重新审视自己留学的目的,端正自己的态度,在就读期间努力提高自身的科研能力。

02、海外博士成果未必更“硬”

国内课题组通常以论文产出为导向,而国外许多实验室更注重科研问题本身的解决。这导致海外博士在发文数量和期刊等级上可能处于劣势。同时,国外导师不一定了解中科院分区等国内评价体系,容易出现“努力错位”的问题。

03、海外博士并不轻松

尽管work-life balance是海外博士的一大优势,但如果科研推进不力,很可能导致延期毕业。四年学制只是理论上的“毕业时间”,实际上能按时毕业的人并不多。而一旦毕业时间延长,回国求职也会变得更加困难。

写在最后

“城外的人想进去,城里的人想出来。”海外博士,曾被视为逆袭的金钥匙,如今却站在了“围城”边缘。面对回国求职的重重挑战,唯有对自身有清醒认识、对前路有充分准备,方能在这场全球化背景下的职场竞赛中赢得属于自己的位置。海归,不应是标签,而应是能力与适应力的体现。