八月的风带着申请季的紧迫感悄悄来临,不少同学已经开始埋头准备各类文书材料。但提到推荐信,你是不是也有这样的困惑:“到底该找哪位老师写?”“内容写得越长越好吗?”“为什么别人的推荐信能加分,我的却像‘流水账’?”

作为留学申请中“第三方背书” 的核心材料,推荐信的重要性可不容小觑。

今天就从推荐信的作用、避坑指南到高分技巧,手把手教你打造一封能为申请 “添砖加瓦” 的高质量推荐信!

一、推荐信:不止是 “好评信”,更是你的 “实力证明”

申请文书里,简历和PS是你 “主动展示” 自己的舞台,而推荐信则是 “他人认证” 的关键一环。这三类材料相互补充,共同勾勒出你的完整形象 ——简历列经历,PS讲动机,推荐信证能力。

简单来说,推荐信是推荐人以自身权威身份,客观印证你在PS或简历中提到的经历、成就、素质和技能的文书。它的核心内容包括:

- 推荐人与你的关系(如何认识、相处时长)

- 对你综合能力的具体评价(学术、非学术能力等)

- 推荐人对你的总体认可程度

划重点:推荐信不是越长越好!招生官每天要审阅海量材料,300-400字的精炼内容反而更容易被记住,太长反而可能被忽略哦~

二、避雷!这些推荐信 “陷阱” 千万别踩

很多同学花了心思准备推荐信,却因为踩了 “雷区” 而事倍功半。想要避免 “无效推荐”,这三个错误一定要避开:

1. 逻辑混乱,读完 “一脸懵”

招生官审核每份材料的时间有限,如果推荐信没有清晰的主线 —— 比如东一句 “学生成绩好”,西一句 “学生很努力”,却没有逻辑串联,只会让招生官觉得 “不知所云”,甚至怀疑你的能力。记住:清晰的逻辑 = 让招生官快速get你的亮点。

2. 内容 “千篇一律”,毫无记忆点

别以为读推荐信的都是 “老教授”!实际上,很多招生代表是刚毕业的年轻人,他们对 “模板化” 内容特别敏感。如果你的推荐信和别人一样,翻来覆去都是 “该生勤奋好学、乐于助人”,没有独特细节,只会被直接划入 “平庸档”。

3. 过度夸张,缺乏说服力

“该生是百年难遇的天才!”“能力远超所有学生!” 这类过于华丽的辞藻看似在夸你,实则会让招生官觉得 “不真实”。推荐信的核心是 “客观”,用具体事例支撑评价,比空泛的赞美更有力量。

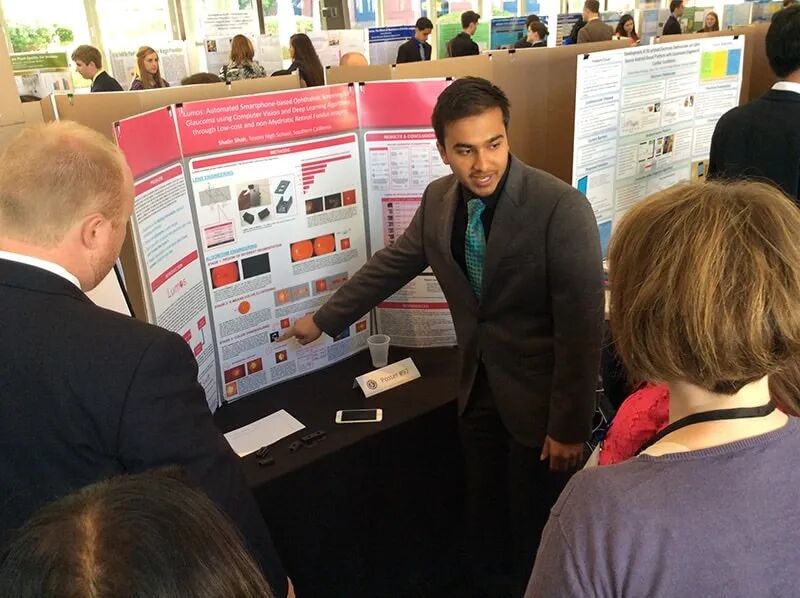

比如不说 “他科研能力强”,而是说 “他在XX实验中主动优化方案,解决了XX难题,结果比预期提升30%”。

三、高分推荐信 “通关指南”:从推荐人到内容全搞定

想要写出让招生官眼前一亮的推荐信,关键做好这三步:

1. 选对推荐人,事半功倍

推荐信的 “含金量”,很大程度上取决于推荐人。怎么选?分两种情况:

▷有 “牛推” 资源?谨慎用!

如果你有学术大牛、行业权威等 “强推荐人” 资源,一定要抓住机会 —— 他们的身份本身就是对你的 “信用背书”。但注意:推荐人 “咖位” 重要,推荐态度更重要!如果对方只是客套答应,写的内容泛泛而谈,还不如不选,反而可能拉低印象分。

▷没有 “牛推”?这样选更靠谱!

大部分同学可以优先选这三类老师:熟悉你、学术交流多、和申请专业相关度高。

- 熟悉你的老师更有 “话可说”,能写出真实细节;

- 专业相关的老师能从学术角度评价你的潜力(比如专业课成绩高的老师);

- 跨专业申请的同学,可找熟悉的老师评学习能力,再用实习推荐人补专业能力。

职位头衔 “越高越好”,但不用强求 —— 哪怕是讲师,只要符合“熟悉 + 相关”,也能写出有分量的推荐信。

另外,不同国家要求不同:美国一般要3封,英国2封。尽量让推荐人从不同角度评价你(比如一位评学术,一位评实践 / 领导力),形成 “优势互补”。

2. 结构清晰,让招生官 “一眼get重点”

推荐信的结构不用太复杂,但要逻辑闭环,首尾呼应:

▷首段:明确关系 + 开门见山

先说明你和推荐人的关系(比如 “该生是我XX课程的学生,相识2年”),再直接表达推荐态度(“我非常荣幸推荐XX同学申请贵校XX专业”),并简要概括你的核心优势(比如 “他在学术创新和团队协作中表现突出”)。

▷主体:用事例支撑能力,分点展开

这是推荐信的 “核心”,建议分2-3段,每段聚焦一个能力,用具体事例说明:

- 学术能力:可以写你在课程 / 科研中的表现(比如 “在XX课题中,他主动查阅文献,提出XX观点,最终报告获全班第一”);

- 非学术能力:比如社交能力(“小组作业中,他总能协调不同意见,推动团队高效完成任务”)、领导力(“作为社团负责人,他策划XX活动,参与人数超预期 50%”)。记住:事例越具体,越有说服力。

▷结尾:总结潜力 + 强化推荐

再次强调你的综合能力和未来潜力(比如 “我相信他的学术热情和解决问题的能力,能在贵校有出色表现”),并表达强烈的推荐意愿(“我毫无保留地推荐他,期待贵校给他机会”),最后可以加上感谢语。

3. 内容精简吸睛,打造 “记忆点”

招生官每天看大量材料,“抓眼球” 的内容才能被记住:

- 用故事代替 “形容词堆砌”

比起 “他很聪明”,不如说 “一次课堂讨论中,他用 XX 理论分析 XX 问题,角度新颖,让全班印象深刻”。故事自带画面感,能让招生官直观感受到你的特点。

- 设计 “Power Line” 点睛之笔

招生官常会从推荐信中提炼1-2句核心句(即 “Power Line”)作为对你的标签。写作时可以刻意打磨一句亮点句,比如 “在我教过的500多名学生中,他对科研的执着和创新思维能排进前5%”。

- 保持精简,拒绝 “废话”

控制字数在300-400字,去掉重复内容(比如别在不同段落反复说 “成绩好”),让每句话都有信息量。

四、高分素材准备:和老师 “高效配合” 的秘诀

很多时候,推荐信是老师根据你提供的素材来写的(哪怕老师亲自写,也会让你先给 draft)。想要素材质量高,这三步要做好:

1.先 “备课”,明确招生官想看什么

和老师一起梳理你的经历:哪些学术项目、实践活动最能体现申请专业所需的能力?你和老师的互动中,有哪些细节能体现你的优势?结合专业需求筛选素材,重点突出。

2.用 “适合自己的方式” 挖亮点

如果你擅长写,就用文字详细记录经历;如果擅长说,就和老师口头沟通,让老师帮你提炼。别害羞,把你的闪光点(哪怕是 “小事”)都告诉老师 —— 比如 “您曾在课堂上表扬我 XX 作业的思路”。

3.反复打磨,补充细节

老师看了素材后,可能会批注 “这里可以补充具体数据”“这个事例可以再细化”。根据反馈补充细节,让素材更丰满 —— 比如把 “参加比赛获奖” 细化为 “作为组长带领团队优化方案,最终获省级二等奖,是全校唯一入围的本科团队”。

写在最后

推荐信的核心是“真实 + 精准”—— 真实的事例、精准的能力匹配,才能让招生官感受到你的潜力。8月是准备文书的黄金期,选对推荐人、搭好结构、备好素材,你的推荐信就能成为申请中的 “加分项”!