自从二十多年前,《L’Étudiant》心血来潮做了一份法国高商排名,法国的商学院世界就失去了单纯。在那之前,谁也说不清里昂商学院和里尔商学院差在哪,学生考上了高商,家长拍拍手,觉得“有前途”。可一旦有了排名,一切都不一样了。媒体发现这玩意儿极具流量,《Le Figaro》很快跟进,后来《Challenges》《Le Point》也加入了年度榜单大赛。排名像春天里的蒲公英,一吹就到处飞,满天满地都是:就业率排名、国际化排名、薪资回报率排名、甚至连“学生宿舍幸福感指数”都有。法国学生和家长们的命运,从此和这些榜单绑在了一起。

法国人爱排名,几乎是一种国民癖好。超市里的奶酪要评选冠军,米其林餐厅要打星,葡萄酒要排分数,连法棍都能比个高下。轮到高商,自然也不例外。于是“梯队”这个概念在法国教育界彻底落了地,有了鄙视链,也有了自我标榜的机构感。从此之后,一个年轻人说自己是“商校生”,已经不够了,必须补充一句“哪所商校的”。

鄙视链的塔尖始终闪着光。HEC、ESSEC、ESCP,这三驾马车就像法国高商的“北极星”,稳定又耀眼。进得去的学生,简历还没写完,命运已经半开了绿灯。校友遍布咨询、投行、跨国巨头,随便一场酒会就能碰到一堆学长老师,故事一个比一个风光:谁谁刚去了波士顿咨询,谁谁已经在巴黎投行管着一个小团队。学费?五六万欧,足够让普通中产犹豫不决,但法国上中产咬牙也得掏钱,因为这是“阶层续命”的入场券。毕业后年薪六七万欧起步,十万欧往上也常见。于是 HEC 校园里的草坪,不再只是阳光下的啤酒聚会,而是未来董事会的彩排。

第二梯队则是舞台边缘的演员。EM Lyon、EDHEC、Skema、Audencia,这些名字说出去也有分量,招聘官点头认可,但心里难免嘀咕:“要是 HEC 就更好了。” 学费三四万欧,看似比头部便宜,却依旧掏空了许多家庭的积蓄。出口多在四大、跨国公司管培,年薪四五万欧,生活体面。但想冲击投行前台或顶尖咨询,难度陡增。招聘官手里的那份 HEC 简历,总会压得其他人透不过气。

第三梯队则是法国地图上散落的区域性高商:图卢兹、蒙彼利埃、拉罗谢尔。名字一个比一个浪漫,像度假胜地,但在法国学生心里,浪漫抵不过排名。毕业生出口多在本地企业,中小公司为主,偶尔能进大厂,却常常是后台岗位。学费两三万欧,看似划算,但回报率让人尴尬。法国学生彼此心知肚明,甚至会半开玩笑地说:“你读某某高商啊?祝你未来幸福。”这祝福听着温柔,实则带着一丝“机构的善意”。

鄙视链的力量不仅体现在数据上,更深深渗透在法国学生的日常。招聘会就是最真实的现场:HR 翻开简历的第一眼,不是 GPA,而是学校名字。一个 HEC 学生走过去,HR 会主动微笑:“啊,欢迎。” 一个三线高商的学生走过去,HR 翻翻资料,然后说一句:“你可以把简历放这儿。” 眼神里那点差别,学生自己最清楚。

更现实的是,顶尖高商的学生,本来就大多出身精英家庭。父母是公务员高官、跨国企业高管、律师医生。进入名校,再进大企业,阶层闭环顺理成章。于是你会看到一种诡异的循环:在 HEC 校园里,不仅是学生在拼搏,其实也是家长在阶层上赛跑。而在区域性高商,学生们更多则是背着贷款,一边上学一边打工,盼望着毕业后找份安稳的工作。

国际学生的情况却略有不同。许多 MSc 项目对外国人门槛更低,一张录取通知书背后,更多是学费,而不是严苛的选拔。于是法国高商的鄙视链,在国际生眼里没那么锋利。一个中国学生,回国自我介绍“我在法国读商学院”,听众往往一脸羡慕,管你是 HEC 还是拉罗谢尔。国内的理解框架是 QS 排名,不是 SIGEM 排名。于是很多人出国时只看学校在 QS 上的名次,而不懂法国学生心里的那套“江湖座次”。

但如果视野只停在法国,还是太小了。放到全球大舞台上看,法国高商整体又掉进了另一条更大的鄙视链。上面压着的,是哈佛、斯坦福、沃顿、牛津、剑桥 MBA,这些名字一出场,法国商校立刻矮了一头。哪怕是 HEC,跑到纽约也要先自报家门:“我是欧洲第一。”这时,一个低调的身影出现了——INSEAD,笑而不语。它校区在法国,却完全是英美体系,全球排名常年霸榜,MBA 一度世界第一。于是法国本土高商学生的尴尬感被放大:在自己国家里拼得头破血流,结果在全球鄙视链里,还是“中间梯队”。

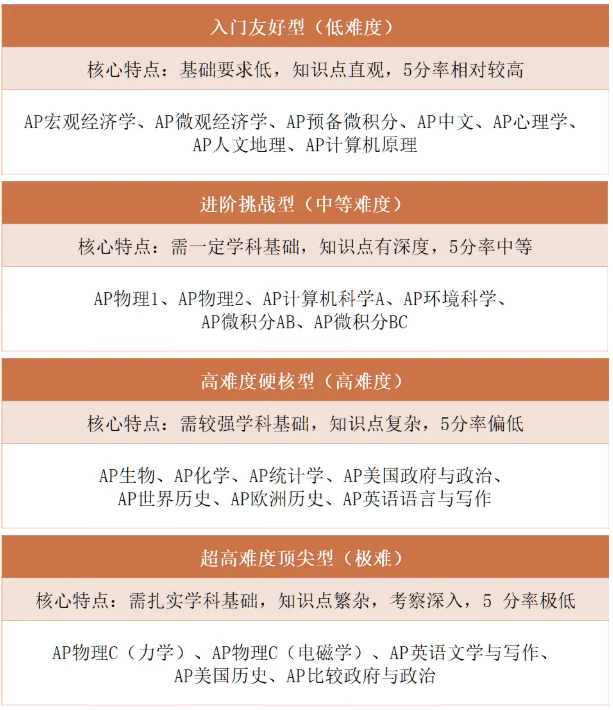

除了学校之间的鄙视链,还有专业之间的。金融永远是香饽饽,人力资源永远是“次选”。Grande École 项目是“皇帝位”,MSc 项目常常被调侃是“付费镀金”。近年来,大数据、人工智能管理、可持续发展这些专业成了“新贵”,简历里亮眼程度直追金融。法国人骨子里就爱分层,哪怕在同一个校园,也要分出谁是王者、谁是陪跑。

社会层面也在不断给这套鄙视链加戏。法国媒体时不时批评高商学生“傲慢”,把他们描绘成未来资本主义机器的操作员。黄背心运动时,有抗议者骂:“你们这些高商出来的经理,吃香喝辣,却让普通人付账。” 高商学生的社会形象,既是羡慕的焦点,也是讽刺的靶子。

家庭的故事也让这条链更加真实。法国中产家庭常常为孩子的学费发愁。有的父母推迟退休,有的干脆贷款供孩子读书,暑假也不敢出国度假,把钱全攒下来交学费。对于他们来说,高商不仅是孩子的未来,更是家庭的豪赌。

那么,鄙视链真的全是坏的吗?也不尽然。它确实能让人快速了解资源分布,用最低的试错成本知道格局在哪里。你只要看排名,就能大致推断就业出口,甚至未来薪资。它在某种意义上节省了社会的搜索成本。可问题是,它也制造了成见。成见就像一座大山,那座山让你错过许多值得探索的风景,也让你为了攀登一些并不属于自己的幻象而筋疲力尽。也许我们今天活得这么累,这么卷,就是因为在无数条鄙视链里挣扎。

所以,法国高商的世界,本质上就是一场“排名秀”。你以为文凭是金钥匙,其实它只是给你安排了火车车厢的位置。你坐在哪一节,决定了你能看到的风景,也决定了你能不能顺利到达某个终点。而那趟列车究竟会不会准点到站,还得看你愿不愿意带着那座成见的大山,一路前行。偶尔放下,或许你会发现,真正的自由,是不被那根无形的链子牵着鼻子走。