历经十二年寒窗苦读,终于拿到了梦寐以求的大学录取通知书,这份喜悦足以让人沉醉整个夏天。欣喜之余,不少准大学生和家长们开始思考:

如何利用入学前的这半年时间,才能不落后于人,甚至“赢在起跑线”?

这个问题背后,往往隐藏着两种截然不同的焦虑:一种是“绝不能输”的竞争焦虑,另一种是对未知大学生活的不安。

今天,老师不谈“赢过别人”,而是探讨如何在这180天里更好地投资自己,为大学生活做最充分的准备。

01、重新定义“起跑线”:大学不再是同一跑道上的竞争

首先,我们需要颠覆一个传统观念:大学并不是所有人站在同一起跑线上等待发令枪响的赛场。

每个人选择的专业方向不同,兴趣爱好各异,发展规划千差万别。真正的“赢”,不是比别人更早开始背诵四级单词,或是提前学习微积分,而是找到适合自己的跑道,并以自己的节奏奔跑。

这180天的价值,不在于你比别人多学了多少知识,而在于你是否完成了从中学生到大学生的思维转变,是否为即将到来的自由与责任做好了准备。

以下将从认知准备、技能准备、连接准备、视野准备以及心理准备这五个准备展开。

02、认知准备:打破“做题家”思维,新思维看待学习

高中教育与大学最大的区别在于:前者是标准化的,后者是个性化的;前者是被动接受,后者是主动探索。许多高中时期的“学霸”进入大学后陷入迷茫,正是因为未能及时调整学习思维。

(1)建议一:阅读一本关于“如何学习”的书籍

如果实在不知道怎么下手,就可以让书籍解决你的问题。《如何学习》《学习之道》《认知天性》等书都会帮你打破“重复背诵=学习”的误区。了解大脑是如何吸收和保留信息的,掌握检索式练习、间隔重复等科学学习方法,这比提前学习任何具体科目都重要。

(2)建议二:尝试深度探索

根据你的个人兴趣,找一个问题或话题,进行深度探索。它可以是一个历史事件的多元解读,一个社会问题的解决方案,或是一个技术问题的创新思路。重要的是这个过程没有标准答案,你需要自己寻找资源、辨别信息价值、形成自己的观点。这种训练能帮助你从“解题思维”转向“解决问题思维”,这是大学学习最需要的核心能力。

03、技能准备:打造大学生存的“瑞士军刀”

大学不再像高中一样有老师提醒你每天该做什么,也不再有老师追着你交作业。自律、自主、自理能力成为决定大学生活质量的关键。大学就像一个小型的社会,掌握一定的技能,会对你的大学生活有很大的益处。

(1)建议一:培养时间管理能力

不要简单地制定“每天学习X小时”的计划,实际可能效率不到一半,而是尝试管理一个项目。比如规划一次自助旅行,包括预算制定、行程安排、票务预订等全套流程;或者学习一门线上课程并完成全部作业。这些实践比任何理论都更能锻炼你的规划能力和执行力。

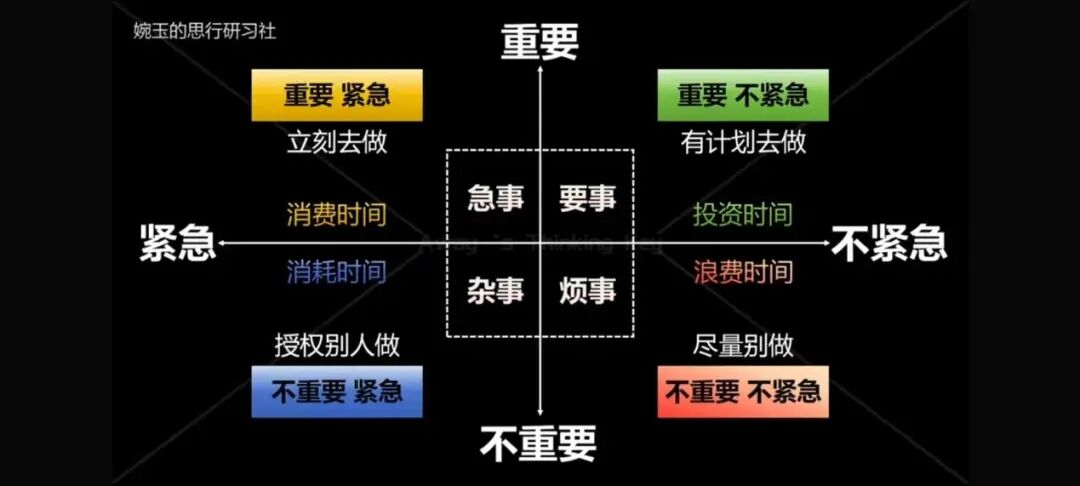

以下是一种象限时间管理图:

图:dy婉玉的思行研习社

(2)建议二:掌握信息获取和处理能力

大学里信息爆炸,如何快速准确地找到需要的信息是一项核心技能。学习使用图书馆数据库、学术搜索引擎,了解专业领域的主要期刊和学者,打破信息差。同时,学会使用至少一款效率工具(如Notion、Trello等)来管理自己的学习和生活。

(3)建议三:提升沟通表达能力

大学里Presentation、小组讨论、论文写作无处不在。建议每天花15分钟记录自己的思考和感悟,这不仅是写作练习,更是自我对话的过程。有机会的话,可以尝试在家人朋友面前做一个15分钟的分享,练习清晰地表达一个复杂概念。

04、连接准备:提前搭建你的支持系统

大学不仅是学术殿堂,更是一个微型社会。提前建立自己的支持网络,能让你的大学生活事半功倍。

(1)建议一:理性利用新生群,避免过度社交

现在各大学都有新生群,可以适当加入了解学校情况,但不必沉迷其中。建议选择2-3位学长老师进行深度交流,了解专业学习经验、选课技巧和校园生活建议,这种深度连接的价值远大于在群里的泛泛之交。

(2)建议二:与家人建立新的沟通模式

大学意味着更多独立性和自主权,但这不意味着与家人疏远。相反,这是重新定义家庭关系的机会。与父母探讨大学期间的沟通频率和方式,分享你的规划和担忧,也了解他们的期望和关切。良好的家庭支持系统是你大学遇到挫折时最可靠的港湾。

05、视野准备:走出题海,看见真实的世界

高中生活大多被局限在课本和题海中,这半年是弥补视野缺陷的黄金期。

(1)建议一:进行有深度的阅读

不要只读畅销书或功利性的“必读书单”,而是构建一个包含文学、历史、科学、哲学等多领域的阅读体系。如果你已经确定专业方向,可以找一本该领域的经典著作或人物传记,了解这个领域的来龙去脉和核心思想。

(2)建议二:走出去,看见真实的社会

参加一次志愿者活动,体验不同群体的生活;尝试一份兼职工作,理解劳动的价值;或者在城市里漫游,观察那些你平时不会注意的角落。这些经历都会为你提供课本之外的知识和感悟。

06、心理准备:允许自己放松,也准备好迎接挑战

最后,或许也是最重要的准备——心理上的调整。

(1)建议一:正确处理“预期焦虑”

对大学生活有期待和不安是完全正常的。不要试图消除这些情绪,而是学会与之共处。可以写下你对大学的期待和担忧,并思考:哪些是现实的可能?哪些可能只是过度焦虑?遇到问题时可以寻求哪些资源?

(2)建议二:培养成长型思维

大学里你会遇到许多比自己更“优秀”的人,这可能会带来心理落差。但请记住:大学不是来证明自己有多聪明的,而是来学习和成长的。关注自己的进步而非与他人的比较,这是保持心理健康的关键。

07、结语

大学生活不是短跑,而是一场马拉松。起跑时的位置固然重要,但更重要的是持久的耐力、调整节奏的能力以及在奔跑中寻找意义的心态。

这180天,不必充满焦虑地“预习”大学课程,也不必把自己安排得毫无喘息之机。平衡准备与放松,规划与留白,才是真正明智的选择。

最终,真正的“赢”不是比别人更早到达某个终点,而是在大学这段旅程中,成长为更好的自己——一个保持好奇、能够自主学习和思考、具备内在动力的成年人。

现在,恭喜你拿到了大学入场券,但请记住:这只是一个开始。最好的准备,是带着对未知的好奇而非恐惧,对成长的期待而非焦虑,开启这段属于你的人生旅程。