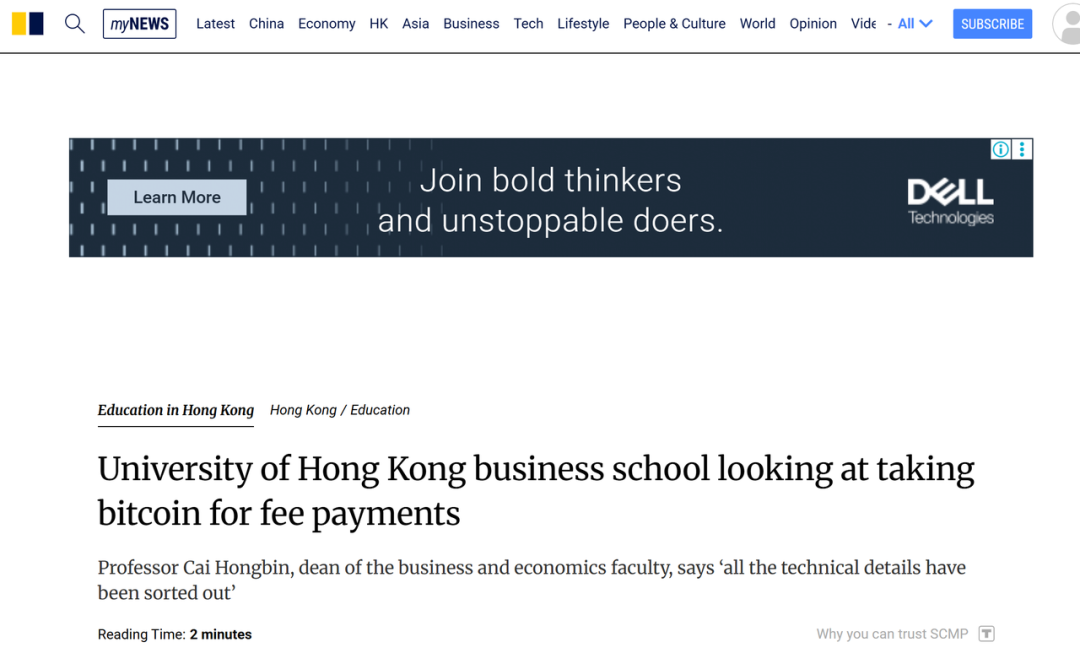

最近一场由港大商学院参与的加密金融论坛,把“比特币能不能交学费”这个话题直接推到了风口。

院长蔡洪滨在现场表示,技术细节已经打通,学院未来将接受比特币以及其他数字货币,用于学费和捐赠;学校随后也向媒体确认了这段表述源自论坛现场的视频核验。

注意关键词是“未来会接受”,并非已经全面上线,官方目前没有公布具体启用日期与细则,这一点需要冷静看待。

图源官网mynews,侵删

https://www.tradingview.com/news/cryptobriefing%3A3798eb9ea094b%3A0-hong-kong-university-s-business-school-considers-accepting-bitcoin-for-tuition-and-donations/

https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3323728/university-hong-kong-business-school-looking-taking-bitcoin-fee-payments

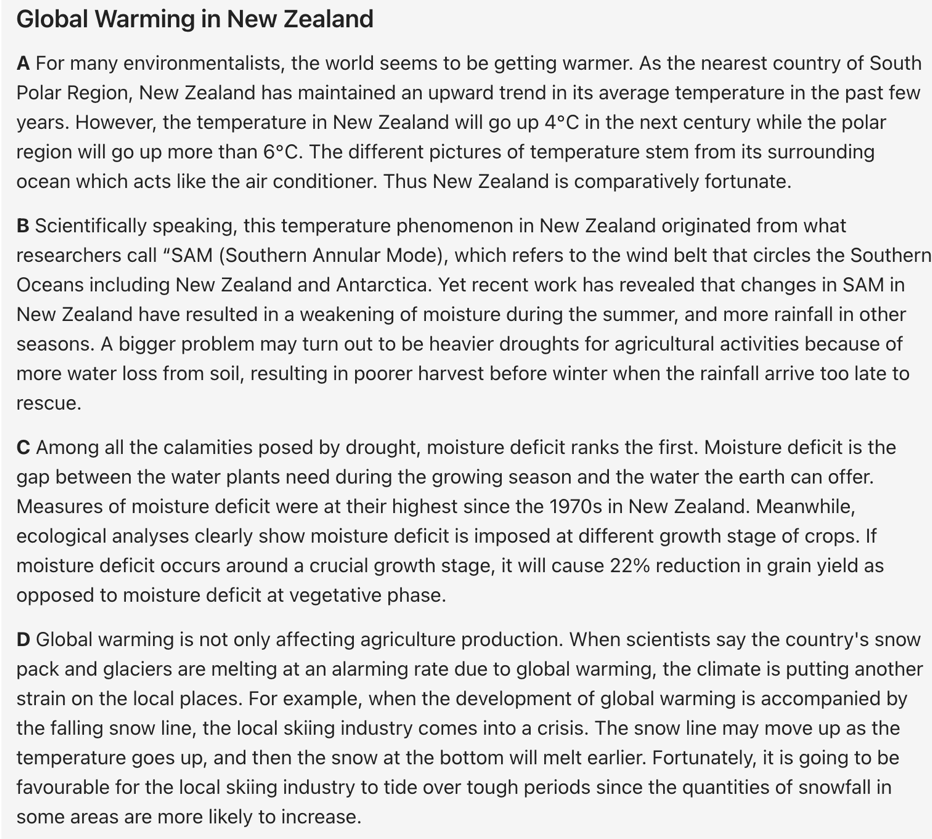

一座城市的金融试验场,一所商学院的先手

为什么是中国香港,为什么是商学院?答案并不神秘。

香港近年的政策基调是“在可控风险下拥抱新金融基础设施”,从交易平台到稳定币发行,一步步把合规支架搭起来。而商学院可以说是金融创新最灵敏的“传感器”,在校园内做老师围试点,既能积累流程经验,也方便把结果反馈到教学与研究里。此番港大商学院抛出“技术已就绪、未来会接受”的信号,其实就像在金融与教育之间架了一座桥,告诉外界,学校层面的系统对接已经先行一步,接下来是制度、流程、风控和会计准则层面的细节磨合。

外界也不要误读为“全港高校都已接受”。目前公开、可核验的信息只涉及港大商学院,其他高校尚未对“用加密资产缴费”发布明确口径。

https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3323728/university-hong-kong-business-school-looking-taking-bitcoin-fee-payments?

谁在卷金融科技,谁靠校友网络,谁用“滚动录取”抢人?

香港大学(HKU)Business School

港大商学院把“综合大学的平台、研究驱动的学术力、与产业同频的课程更新”打成一体。金融、会计、市场、创新与资讯管理、战略与国际商务等学科线完整,研究与教学的结合度高,兼具大湾区与国际网络。学院与学校层面近年持续上线新议题与跨学科项目,课堂与行业活动的联动性强,适合既看重学术含金量又看资源通达度的申请者。

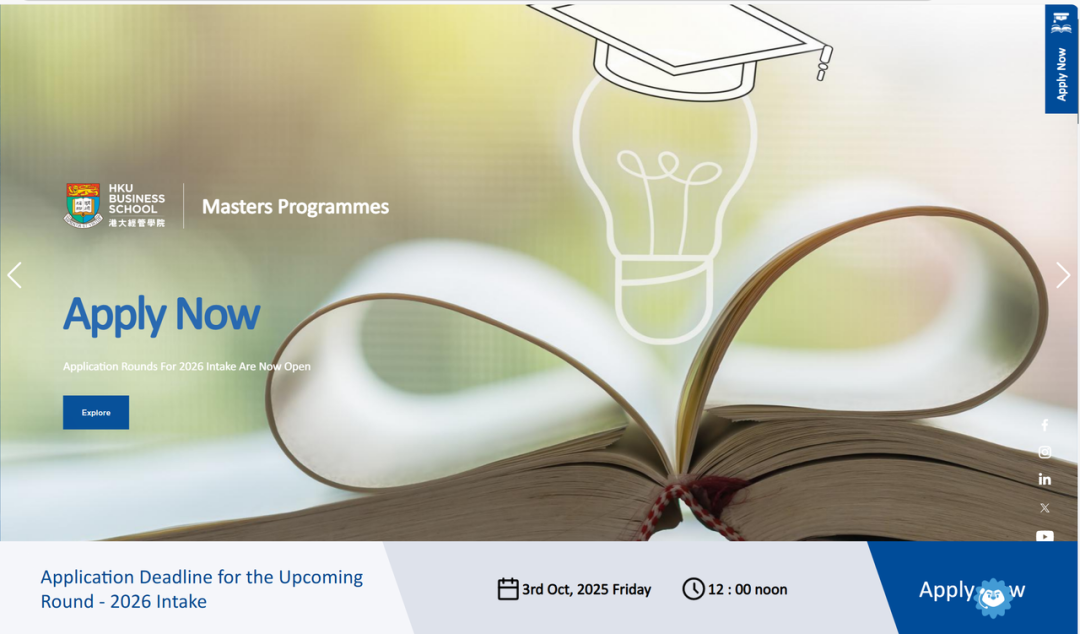

录取将采取滚动方式进行。学校更倾向于早申请,也就是说,相当比例的录取名额会在早期阶段分配给申请者。因此,强烈建议申请人尽快提交申请及相关支持材料。

也鼓励非本地学生在早期轮次递交申请,以便留出充足时间办理学生签证并为赴港就读做好准备。录取结果通常在申请截止日期后的约 1 个月公布,获录取者将通过电子邮件通知。未获录取的申请人将在随后的轮次中继续被纳入考虑,直至本次招生周期结束。

图源港大商学院官网,侵删

https://masters.hkubs.hku.hk/articles/admissionsschedule

香港中文大学(CUHK)Business School

中大商学院兼具研究底蕴与华语世界的管理语境优势,金融、会计、市场、管理科学与信息系统等板块齐全,课程设计强调方法论与本土,亚太商业场景的结合,产学研平台与校友网络覆盖度高。

图源香港中文大学官网,侵删

https://masters.bschool.cuhk.edu.hk/tuitionfee_financialaid_scholarships/

香港科技大学(HKUST)Business School

科大商学院“理工底盘+国际化课程”的特征鲜明,量化金融、商业分析、运筹与信息系统、金融工程等方向的数理强度与工具密度在港校中处于第一梯队;学院与全球行业的连接紧密,强调用数据与模型解决真实商业问题。学校公开信息多次强调其为AACSB 与 EQUIS双认证的先行者,长期保持国际水准。

图源香港科技大学官网,侵删

https://msac.hkust.edu.hk/admission/program-fee

怎么选港校商学院?给一个能落地的“反向匹配”法

别被排名牵着走。你要的是一张“职业、课程、项目、学校”的通路图,而不是一堆“Top N”的截图。实用的做法,是先把目标岗位拆成能力清单,再用项目的课程大纲去一一对应,最后才看学校的资源与生态是否能把这些能力快速放大。

第一步:把“我要去哪儿”写成三行话。

一句话写明目标岗位,如量化研究或者数据分析或者品牌增长或者供应链优化,一句话写明用得到的硬技能,比如,优化、Python或者R、计量、机器学习、公司金融、案例拆解,再一句话写明你已经有的证据,比如,项目、实习、论文、竞赛。这三行话是你的“职业锚”。没有这一锚,后面所有浏览项目页都会变成逛超市。

第二步:用“项目语言”做课程对位。

打开项目官网,把必修与选修逐条对照你的能力清单,确命中你清单的项目,才值得进入下一轮;如果课程大多是“概论”“导论”,而你的目标是“硬技术+模型搭建”,就算学校名气再大,也要谨慎。

第三步:再看“学校生态”而不是只看“学校名”。

生态包括三件事,平台广度、技术密度、教学组织。平台广度影响你的触达半径,比如交换与校友网络越强,行业窗口越多。技术密度影响你是不是会“学得手痒”,数据、金融工程、信息系统、管理科学这些板块是否真教工具、真做项目。教学组织决定学习体验:是大班听讲还是小班工作坊,是纯期末考还是“作业+项目+实战”组合。

把这三件事落到具体学校,就会得到更清晰的分工。

如果你的目标偏向金融工程、商业分析、数据与量化,HKUST、CityU、PolyU通常能给到更高的“技术密度”,理工底色的课程更强调模型、编程与工程化落地,跟量化/数据岗位的技能栈耦合度高。

如果你看重综合平台、跨学院资源与国际网络,HKU、CUHK的“平台广度”会更有优势,学科覆盖面大,校友网络和联合项目多,适合既要专业线又要跨界机会的同学。

如果你在意“三冠认证”背书并且愿意把公司治理、ESG、商业伦理纳入能力画像,HKBU、PolyU会更贴合你对“治理+应用”的期待。