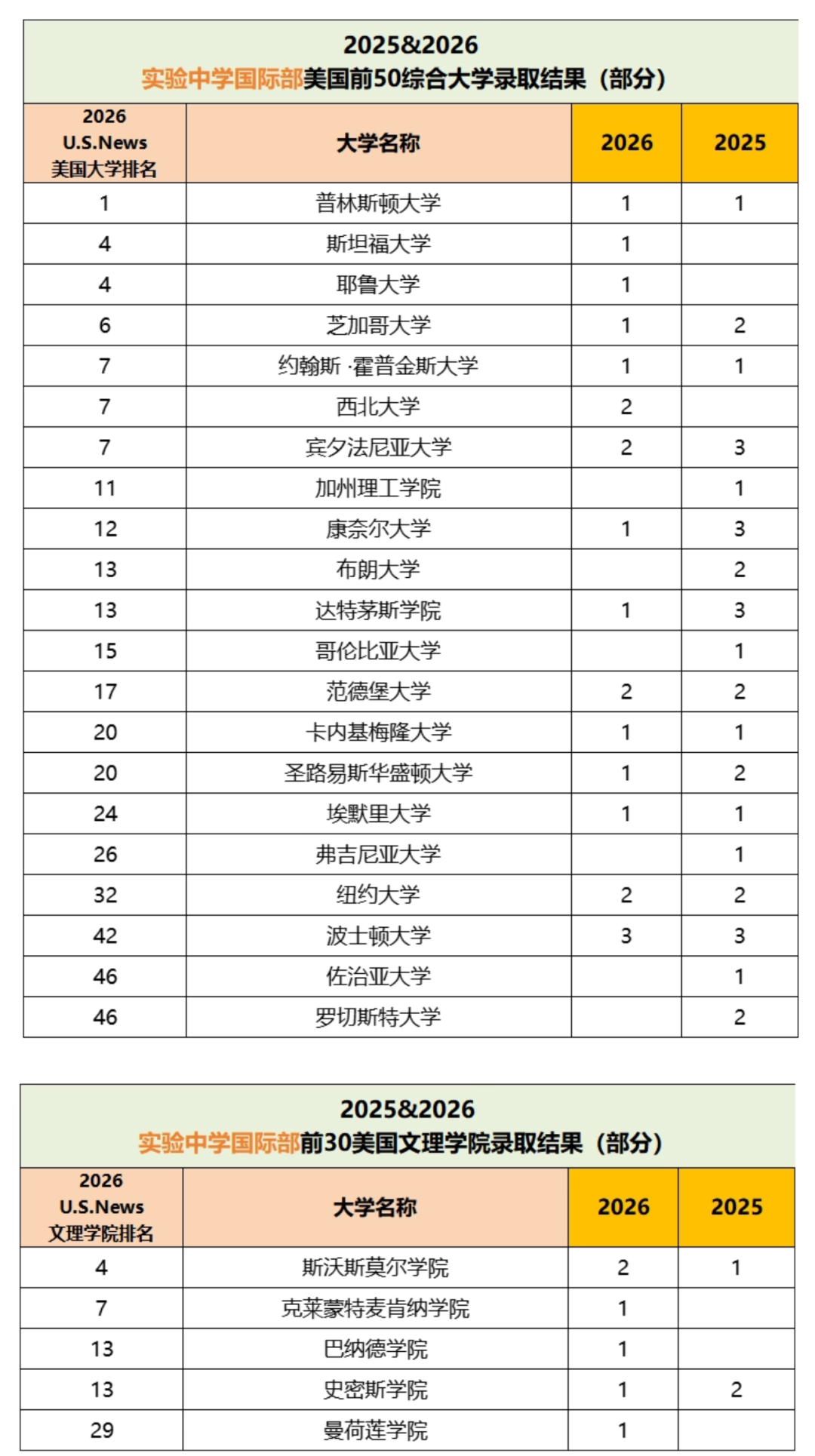

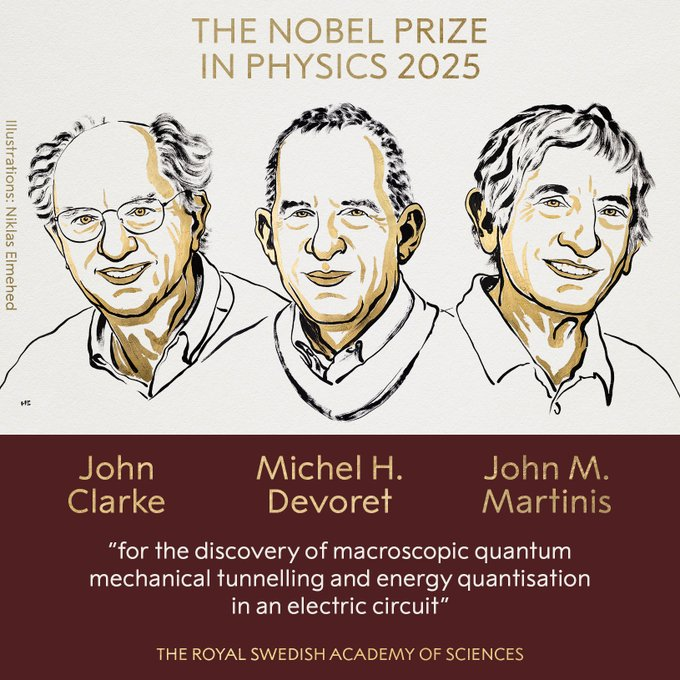

2025年诺贝尔物理学奖授予了三位科学家:约翰·克拉克(John Clarke)、米歇尔·德沃雷(Michel H. Devoret)和约翰·马丁尼斯(John M. Martinis),以表彰他们“在电路中发现宏观量子隧穿与能量量子化”的成就。

三位科学家通过一系列实验证明,量子世界的奇特特性可在宏观系统中具象化。他们设计的超导电路系统能从一种状态隧穿到另一种状态,仿佛直接穿过一堵墙。他们还证实,该系统会以特定大小的能量“剂量”吸收和释放能量,与量子力学的预测完全一致。三位获奖者将平分1100万瑞典克朗(约合836万元人民币)奖金。

计算机微芯片中的晶体管是我们身边成熟的量子技术的一个例子。今年的诺贝尔物理学奖为开发下一代量子技术提供了机遇,包括量子密码学、量子计算机和量子传感器。诺贝尔物理学奖委员会主席奥勒·埃里克森表示,“能够庆祝百年量子力学不断带来新的惊喜,真是太棒了。它也意义非凡,因为量子力学是所有数字技术的基础。”

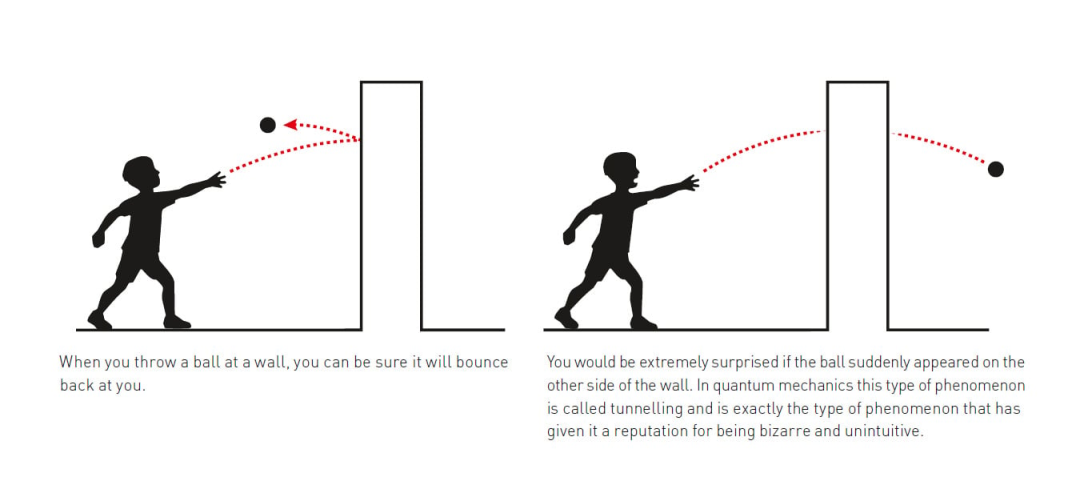

当你把球扔向墙壁时,你可以确信它会反弹回来。但在量子力学中,它却可能出现在墙的另一侧。量子物理学以这些奇异和违反直觉的现象而闻名。

约翰·克拉克来自加州大学伯克利分校,是物理系研究生院教授,米歇尔·德沃雷来自耶鲁大学和加州大学圣塔芭芭拉,约翰·马丁尼斯是加州伯克利物理学博士,目前为加州大学圣塔芭芭拉物理学教授。可以说,这次诺贝尔物理学奖,加州大学又赢麻了。

约翰·克拉克

克拉克1942年出生于英国剑桥,他的本科和硕士阶段均在剑桥大学完成。1968年,他在剑桥大学获得博士学位(PhD),研究方向为超导电子学。

在剑桥大学获得博士学位后,克拉克移居美国,任教于加州大学伯克利分校,并在伯克利组建了自己的研究团队,专注于利用超导体和“约瑟夫森结”(Josephson junction,超导隧道结)探索各类物理现象。20世纪80年代中期,德沃雷在法国巴黎获得博士学位后,以博士后身份加入克拉克的研究团队。当时,博士生马丁尼斯也在该团队中。三人共同承担起“证明宏观量子隧穿效应”的挑战。

克拉克在超导领域的建树举世闻名,而他一丝不苟的行事风格与对“创造”的终生热爱,也同样堪称传奇。克拉克与生俱来的动手能力在童年时便展露无遗。他从小就对机械玩意儿极度着迷,每年圣诞节父母都会送他金属拼装玩具(Meccano sets)的升级套件,这些零件会在他手中变幻出成百上千种机器。

高中时代,他利用从剑桥大学退役的EDSAC-1计算机上“淘”来的真空管,亲手打造了一台可以运转的模拟计算机。据说,他当年亲自跑到大学实验室,恳求研究人员匀给他一些旧零件,一位乐于提携后辈的科学家便给了他一个装有48个真空管的机箱。做出来的模拟计算机,后来被他带到学校用来解微分方程。

1976年,克拉克在伯克利实验室进行量子纠缠实验

同事们常开玩笑说,约翰·克拉克的实验室一尘不染,干净得“可以直接在地上用餐”。他的工作空间永远井然有序:电线盘绕得整整齐齐,仪器设备标签分明,绝无半点杂乱或噪音干扰。这种对精确近乎冥想般的追求,正是他科研风格的缩影。

米歇尔·德沃雷

德沃雷于1953年出生于法国巴黎,1975年毕业于巴黎高等电信工程学院,获得工程学位。1982年,在巴黎南大学完成博士学业,博士论文专注于超导电路中的宏观量子隧穿效应。德沃雷自2007年起担任耶鲁大学弗雷德里克・W. 贝内克应用物理学教授,同时担任耶鲁大学量子实验室(Qulab)主任,主导超导量子电路的量子信息处理研究。德沃雷还是加州大学圣塔芭芭拉分校的兼职教授。

上世纪80年代初,刚在法国取得博士学位的德沃雷,便远赴美国加州,以博士后研究员的身份加入了克拉克的伯克利实验室。在那里,他那“充满欧洲风情的理论胆识”与克拉克“基于经验的严谨”发生了奇妙的化学反应。德沃雷是那个永远在问“如果我们试试这个会怎样?”的“点子大王”,正是这种探索精神,激励着团队在一次次失败后仍能勇往直前。

结束两年博士后研究工作后,德沃雷返回法国,继续深耕自己的学术事业。时光荏苒,二十年后,耶鲁大学量子实验室正式成立,随即向德沃雷抛出了橄榄枝,希望他能加盟。 彼时他已在祖国法国的学术界站稳脚跟,成就斐然,按常理推测大概率不会接受跳槽。但令人意外的是,双方沟通后,德沃雷很快便同意了这一邀约。这可能还得归功于他的父亲——1966年,年幼的米歇尔·德沃雷随着父亲在耶鲁所在的城市纽黑文住过一年,他很喜欢美国生活的“异国情调”。

德沃雷除了在耶鲁大学和加州大学圣芭芭拉分校有教职之外,也是谷歌Quantum AI实验室的首席科学家。

约翰·马丁尼斯

图源 thequantuminsider.com|侵删

1958年出生于美国的马丁尼斯,1980年在加州大学伯克利分校获得物理学学士学位。本科期间,他已开始接触超导物理实验,为后续研究埋下伏笔。1987年,他在伯克利分校继续深造并获得物理学博士学位(PhD),导师就是约翰・克拉克。马丁尼斯目前担任加州大学圣塔芭芭拉分校物理学教授,以及量子计算公司Qolab联合创始人兼首席技术官(CTO)。

马丁尼斯表示自己是一个“明确的乐观主义者”。他在研究时总是会高度专注于某一个目标,他认为自己在物理学研究上的成就正是源于这种性格特质。他引用书籍《从0到1》(Zero to One)中的一句话来表达自己:“一个明确的乐观主义者会决定一件最好的事情,然后去做。”

当别人还在为理论问题争论不休时,马丁尼斯可能正为了搞定一块新芯片的布线而彻夜不眠。他坚持亲手调整线缆、焊接元件,从不假手于技术人员。这种“工匠精神”伴随了他整个职业生涯。一位同事曾说,比起在会议室里高谈阔论,你更有可能在稀释制冷机 (Dilution refrigerator) 旁看到他正在拧紧一颗螺丝。

马丁尼斯最为人所知的身份可能是“谷歌科学家”。2014年,科技巨头谷歌斥资数百万美元,将马丁尼斯及其在加州大学圣芭芭拉分校的整个实验室招致麾下,组建量子硬件团队。学界与业界的这次罕见联姻最终硕果累累。

2019年10月,马丁尼斯团队宣布,他们在一台名为“悬铃木”的53量子比特 (Qubit) 处理器上,成功实现了“量子机构性” (Quantum supremacy)。这项计算对当时最强大的经典超级计算机来说,需要耗费数千年才能完成。这一成就迅速登上全球媒体头条,被誉为量子技术领域的“莱特兄弟时刻”。

然而,在那之后不久,2020年,看似事业正如日中天的马丁尼斯却选择离开谷歌。据他自己所说,这是一次“和平分手”:他充分认可谷歌研究团队的能力,只是“性格和研究风格不合”导致了一些问题而已。

从最初的思辨,到实验的巧思,再到技术的应用,2025年的诺贝尔物理学奖标志着一个重要的转折:量子力学不再只是“微观的魔法”,它开始进入我们可以制造、操控、甚至握在手中的世界。克拉克、德沃雷和马丁尼斯三人用一个厘米大小的电路,让人类第一次在“可见的尺度上”验证了量子力学的神奇。他们让薛定谔的猫,不再只是一个思想实验的笑谈,而成为一个通往未来科技的真实起点。

物理学研究范围非常广,小到电池的电极,大到银河宇宙、四维空间。所以开启孩子的兴趣,其实并不难,重要的是要赶紧开始了。

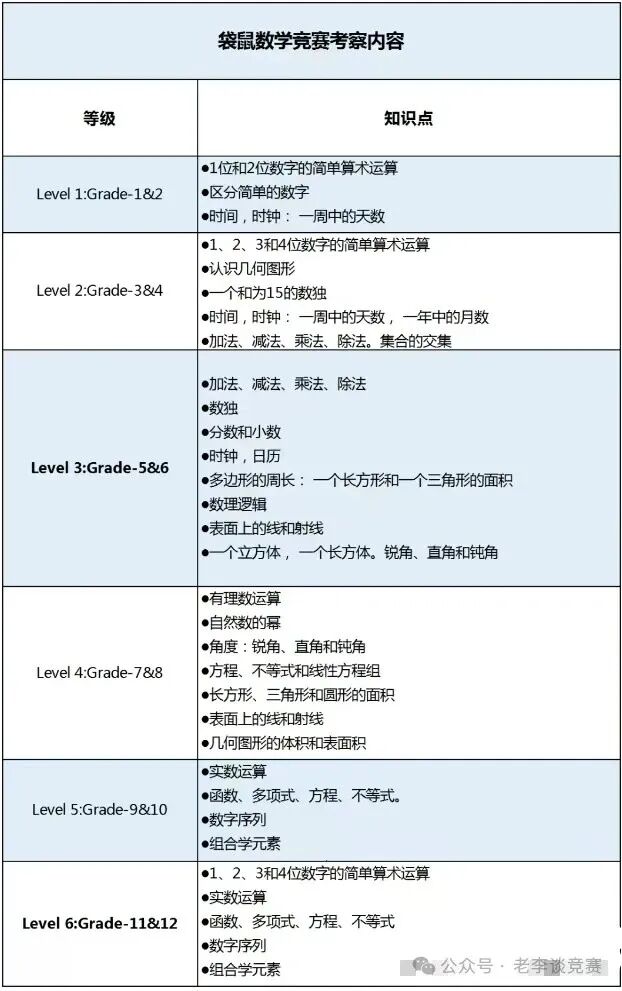

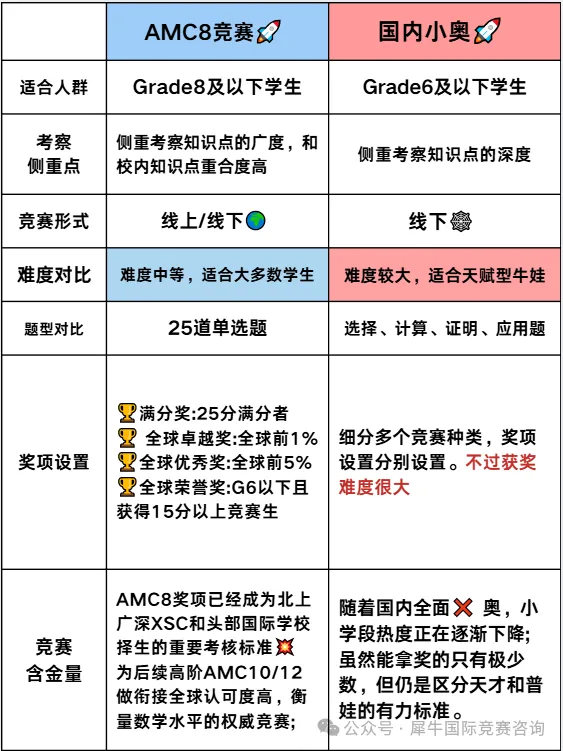

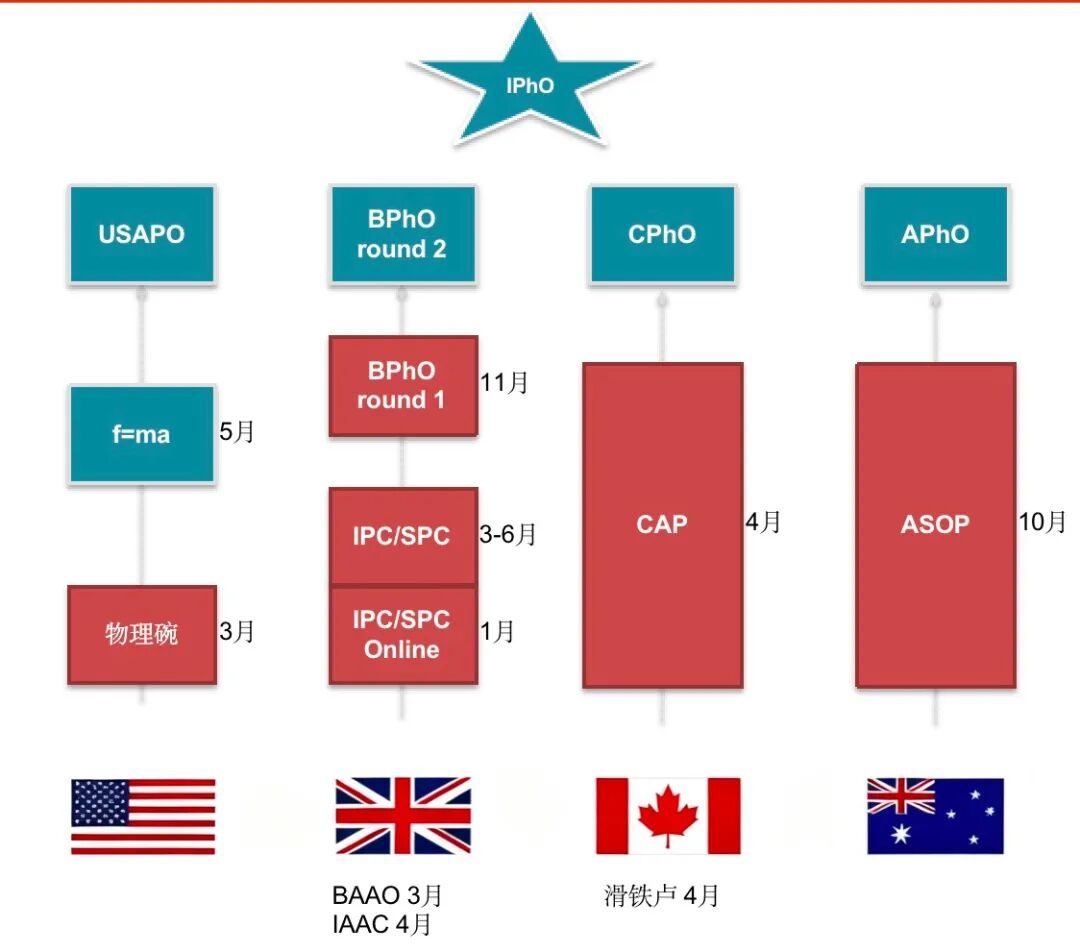

物理竞赛是申请科学类和工程类专业的有力背景。然而,和数学竞赛一样,过往我们也为大家分析过数学类的竞赛(点击阅读),物理竞赛也有很多不同国家的版本,一时让人眼花缭乱,无从下手。机构来帮大家梳理一下,帮助大家理性挑选适合自己的那一款。(英美澳加物理竞赛到底哪家强?机构帮您挑一挑!)

英国BPhO适合于:方向为英国和美国的大学,特别是主申英国;对课内体系掌握娴熟;英语表达能力比较强(1月在线比赛不要求有英语表达);

美国物理碗适合于:方向为英国和美国的大学,特别是主申美国;除了课内体系以外,课外狩猎比较广,非常喜欢看科学杂志或者科普视频的;做题速度非常快的;英语阅读和表达相对弱一些也可以参加;

澳洲ASOP适合于:方向为澳大利亚的大学;物理基本上局限于课内学习,课外知识面比较窄;英语阅读能力非常强的;

加拿大CAP适合于:方向为加拿大的大学(加拿大很多大学在意是否参加了加拿大的竞赛);做题速度一般;比较习惯国内的体系或者出题方式。

总体来说,无论是从知识体系,还是出题风格,英国和美国的竞赛更相近一些,而且也代表了升学的最大的两个目的国家。

机构的老师多年钻研培训英美澳的物理竞赛,有着丰富的培训经验,帮助许多孩子获得了荣誉证书,其中很多学生都获得了顶尖美高和大学的录取。机构物理思维挑战备赛小班课热报中,如有兴趣请咨询机构规划老师,一年一次的机会,不要错过哦!(微信ID:dlxx2018,或扫描页尾二维码添加)