(Center for Interdisciplinary Scholarship)

南洋理工又双叒叕官宣新专业?

NTU一口气宣布了9个新增专业,直指AI、可持续发展、数字人文等风口领域,这一举措无疑是给有意申请NTU的同学们,带来了新的机遇。

NTU再为“新加坡热”添一把火!

近几年,受全球局势影响,新加坡“留学热”一路飚升:根据新加坡教育部发布的《2025国际学生统计报告》显示,国际学生总数达9.3万人,中国留学生总量首破6万,2025年预计有3.8万名中国学生涌入新加坡,将其作为自己的留学目的地,而非英美。

这背后,不仅是申请人数的暴增,更有留学生政策、顶尖教育资源倾斜等利好因素在影响。

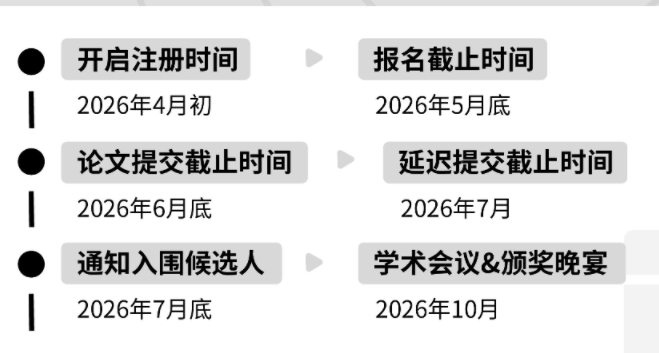

为了迎接新生潮,“新二”之一的南洋理工大学,官宣一次性推出9个全新的硕士项目。

- 企业人工智能Master of Science in Enterprise Artificial Intelligence

- 数字人文Master of Arts in Digital Humanities

- 医学人工智能Master of Science in Artifical Intelligence in Medicine

- 中医学Master of Science(Chinese Medicine)

- 精算与风险科技MSc in Actuarial and Risk Analytics

- 可持续发展与环境工程MSc Sustainability and Environmental Enginnering

- 游戏设计艺术与技术MSc in Game Design,Art and Technology

- 化学建模Master of Science Chemical Modelling

- 管理学Master in Management

一方面可以看出,新开设的项目瞄准了当前大环境和产业的需求,AI、金融科技等领域一直面临着人才短缺现象,这些领域的毕业生也通常享有更高的起薪(据新加坡报道,这些岗位年薪中位数可达每年40万元人民币,明显高于其他行业);

另一方面,一个鲜明的趋势就是课程设计上的跨学科融合,例如“AI+数字媒体“或”AI+医学“,这些基础学科,在尝试探索将AI融入到各个行业中去,通过不同学科之间(尤其是与AI)的交叉融合,培养出能够解决复杂问题的复合型人才。

这些专业共同勾勒出南洋理工大学这类顶尖大学对未来人才需求的判断:未来的竞争力,不在于掌握单一知识技能的深度,而在于融合多学科知识以解决复杂问题的广度。

拒绝焦虑,寻找可能性

不只是NTU,香港理工大学也计划在26Fall新增人工智能技术数学理学硕士项目,这些顶校间的共同动作也让许多申请者陷入了焦虑之中。

剑桥大学成立全球首个AI+公共政策学院

26Fall首发数字政策硕士

首先是面对“AI+”浪潮的焦虑,没有相关背景的申请者常常感到无所适从:他们担心自己缺乏算法基础或编程能力,无法申请或立足于这类高度融合的课堂。

这种担忧,实际是出于对课程要求的误解,NTU的课程设计表明,其教学目标并非将所有学生培养成AI算法工程师,而是让不同背景的学生获得将AI作为强大工具的能力。

- 例如,企业人工智能项目就培养学生运用AI解决企业数字化转型中的实际问题,适合金融、经济、计算机等背景的学生。

- 医学人工智能理学硕士适合对医疗技术创新感兴趣,希望成为医疗AI领域专业人才的申请者。

因此,对26Fall申请者而言,并非弥补所有的技术短板,而是要明确“我如何利用AI赋能我原有的专业领域”。

“近年来,生物统计学专业帮助AI深度应用于医学,所以在我设计CIS课程时,我也会将内容拓展到随机分析、AI在生物医学中的应用等高级主题,带领学生用数据解码生命。”

西北大学范伯格医学院终身教授

Hui Zhang

其次,是“追赶风口岗位”的焦虑。当人人都在讨论金融科技、绿色经济,许多学生和留学家庭害怕一步错满盘皆输,都希望能精准捕捉下一个风口。这种焦虑催生了功利性的专业选择,但往往忽略了个人特质与行业需求的匹配度。

在CIS科研,打造独一无二的竞争力

一段深度参与的科研经历,其价值远超过盲目追求热门方向。在CIS,就有不少同学通过参与顶尖学者主导的科研课题,成功突破背景限制脱颖而出。

一方面,它是申请者验证自身兴趣、明确未来方向的“试金石”;另一方面,通过完整的科研训练,学生们将模糊的“兴趣”转化为具体的学术能力和成果,培养跨学科实践能力,在申请NTU这类名校时,CIS经历更是申请文书中最具说服力的素材。

学术能力的明确呈现

CIS的课题设计始终走在前沿,与新兴产业需求高度契合。这些项目为学员提供了展示学术能力的绝佳平台:

柳月雯

清华大学2024级公共管理学院博士生

参与课题:《疫情下的网红时代—社交媒体和数字媒体研究》、《碳排放等全球问题中的国际合作机制》

在CIS,我跟随马里兰大学终身教授Susan Moeller、宾夕法尼亚大学终身教授William Burke-White做研究,博士申请时我将这两段经历列在简历中,初试时也将CIS成绩单、论文和教授评价上传至系统,证明了自己的跨学科学习能力。在面试环节,老师们对我在CIS的经历也很感兴趣。他们详细询问了我如何选取研究样本、为何选择特定论文进行深入研究,其中一位老师对课程内容表现出极大兴趣,我用流利的讲述展示出了我在多个领域的学习成就和潜力。

回顾柳同学的经历

Kimberly

录取学校:哥大/NYU

指导教授:巴斯大学心理学终身荣誉教授Helen Haste

参与课题:社会结构下的群体偏见与跨文化比较研究

项目中涉及的实验设计、数据收集等实操环节,实则深度锻炼了我的跨学科能力——这些心理学研究中培养的方法论,在我网易游戏岗位面试中意外成为亮点:即便岗位与心理学无直接关联,面试官仍对我的实验设计逻辑、数据处理思路表现出浓厚兴趣,可见所有的付出其实都有收获。

回顾Kimberly同学的经历

这些课题不仅帮助学生构建了系统的知识框架,更重要的是让他们在申请时能够在文书中、与面试官侃侃而谈自己的研究心得和未来规划,让学生们的能力从概念转化为可评估的具体成果,为招生官提供了直观的评判依据。

形成差异化优势

也有不少学员通过系统的科研训练,在跨学科领域找到了属于自己的独特定位。

岑同学

录取学校:CMU

虽然以前修过Intro to Psychology对心理学有一个整体的认知,但我对自己具体的兴趣点只能模糊的说出希望进一步探索心理和计算机的交叉领域。而这个项目,Prof.Casasanto个人的研究,让我意识到自己感兴趣的模糊方向属于认知神经科学。可以说这次CIS的科研经历让我觉得自己从之前心理学中感觉与知觉的探索,到数字媒体的非学术兴趣融合成了完整的一体。

回顾岑同学的经历

在来自全球顶尖学府的一流学者的带领下,学员们掌握多学科知识结构与跨学科研究能力,打造出差异化的竞争优势。

申请参加已开放课题 打造独特优势

结语

从盲目追逐到主动出击,在快速变化的时代,真正的竞争力不在于追逐每一个转瞬即逝的风口,而在于构建属于自己的独特能力体系,最具竞争力的申请者往往是那些能够提前布局、系统规划的人。