实验室内,一位手忙脚乱的中国留学生又弄坏了一台仪器,他的导师建议他从实验物理转向理论物理。这个看似简单的转变,最终为世界带来了一位诺贝尔奖得主。

1945年11月底,23岁的杨振宁经过长达数月的海上颠簸,终于抵达了纽约。他怀揣着对物理学的热爱与追求,踏上了美国的土地,开始了美国求学之旅。只是此刻的他或许没有想到,自己将成为最早获得诺贝尔奖的中国人之一。

图源:清华大学官网

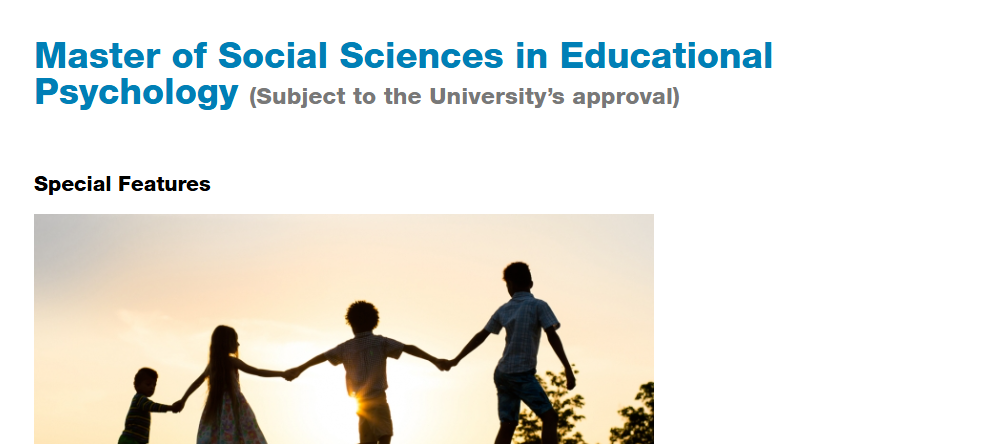

杨振宁的留学之路始于一场激烈的竞争。1943年8月,正在清华大学攻读硕士学位的他参加了第六届庚款留美公费生考试。全国共选拔21人,杨振宁以优异的成绩考入芝加哥大学。

所谓的庚款留学,是美国以"退还超额赔款"名义,于1908年通过外交谈判将部分款项用于资助中国学生留美的项目。为了填补国内的学科空白,这个项目严格规定了留学生研习的方向,杨振宁选报了物理学(高电压实验方向)。

图源:清华大学官网 杨振宁西南联合大学准考证、学籍卡

当时,抗日战争仍在持续,出国之路充满未知。杨振宁直到1945年才得以启程赴美,他先从昆明飞抵印度加尔各答,在印度苦等两个月后,才登上美国的“斯图尔特将军号”运兵船。

抵达美国后,杨振宁于1946年初进入芝加哥大学物理系。当时,芝加哥大学汇聚着众多一流物理学家,包括诺贝尔物理学奖得主恩利科·费米和“氢弹之父”爱德华·泰勒。

图源:芝加哥大学官网

杨振宁一开始想做实验物理,因为他觉得实验技能对他将来回国后更有用。然而,他很快发现自己似乎并不擅长实验。在芝加哥大学核研究所艾利森实验室,杨振宁甚至因动手能力不足而“闻名”,成为其他研究人员的谈资。

所幸费米和泰勒察觉到了杨振宁的困境,建议他转向理论物理研究,并愿意当他的导师。杨振宁在经历重重困难之后,也发现自己确实不适合实验方向,于是接受了泰勒的建议,这也是杨振宁人生中非常重要的转折点。

图源:清华大学官网 1952年秋杨振宁等物理学家于普林斯顿高等研究院 左起:杨振宁、派斯、李政道、斯诺、爱德华兹、沃德、南部阳一郎

1948年,在泰勒的指导下,杨振宁以题为《论核反应和符合测量中的角分布》的论文获得芝加哥大学理论物理学博士学位。毕业后,他在费米和泰勒的推荐下去往普林斯顿高等研究所,与仰慕已久的爱因斯坦成为了同事。

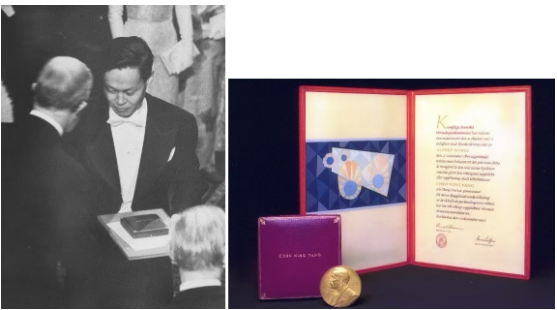

在普林斯顿高等研究院工作期间,杨振宁一心扑在了理论物理的研究上。这期间他和米尔斯合作发表了著名的“杨-米尔斯场理论”,并结识李政道,与1956年向《物理评论》提交了一篇题为《在弱相互作用中宇称是守恒的吗?》的论文。

图源:清华大学官网1954年杨振宁与米尔斯关于“非阿贝尔规范场”的论文

他们断定无论对β衰变还是对所有的弱相互作用来说,宇称守恒的问题都没有最终解决。然而,大部分物理学家对此都持坚决反对的态度,认为违反宇称守恒是不可能的事情。宇称守恒定律是当时物理学界的“金科玉律”,是物理学的基础。

在巨大的压力下,杨振宁和李政道不仅没有退缩,反而一直努力通过各种实验证明自己的理论。终于在1957年,在哥伦比亚大学任职的华裔女科学家吴健雄通过实验成功地证明了宇称在弱相互作用中并不守恒。

图源:清华大学官网 1957年杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章(左)、诺贝尔奖章与奖状(右)

从此,宇称不守恒正式被物理学界承认了,这也让杨振宁和李政道获得了诺贝尔物理学奖。从他们发表论文到获奖,只有短短的13个月,这几乎在诺贝尔奖历史上是获奖速度最快的。

尽管长期身在海外,杨振宁始终心系祖国。1971年7月19日,在基辛格访华几天后,杨振宁抵达上海,成为旅行禁令取消后首位访问中国大陆的知名华人物理学家。随后他担任全美华人协会会长,为中美沟通、交流作出了更多贡献。

杨振宁建议中国加强基础科学理论研究,大力培养理论人才,并在纽约州立大学石溪分校设立“对华教育交流委员会”,资助中国留学生到美国研学。有近百位学者通过这个资助项目赴美进修,后来都成为中国科技发展的中坚。

2003年,81岁的杨振宁回到清华工作,把在清华园的住所命名为“归根居”。从清华出发,再次回归清华,杨振宁用一生画出了一个完美的圆。2015年4月1日,杨振宁放弃美国国籍,恢复中国国籍,真正地“落叶归根”。

清华大学科学馆,杨振宁的办公室位于科学馆二楼,这里也是他父亲杨武之曾经工作的地方

2025年10月18日,杨振宁先生在北京逝世,享年103岁。这对于整个留学圈甚至全世界来说,都是一个悲伤的消息。他的经历是那个时代科学家的一个缩影,也是现在留学圈的榜样,为后来的留学生照亮了前路。