不得不说,UC 系统今年的热度,是真的“爆”了。

2025 年诺贝尔奖刚一公布,UC 系列院校立刻被推上风口浪尖——伯克利、圣塔芭芭拉、洛杉矶分校等校的校友与教授接连获奖。从 1939 年至今,UC 系统已诞生超过 70 位诺奖得主。科研实力、学术声誉、校友资源,都让这条“公立藤校”路线重新走进无数中国家庭的视野。

而今年的 UC 招生数据,也确实释放出一系列新信号。

国际生录取显著上升

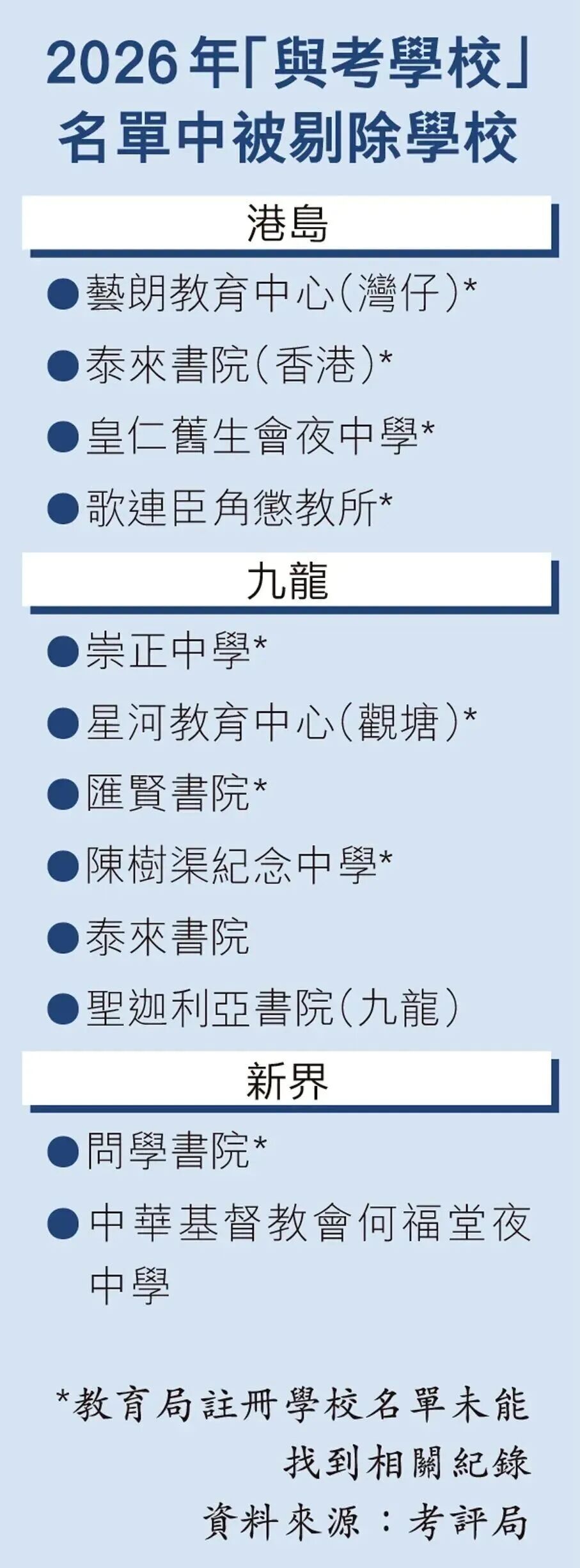

根据《洛杉矶时报》和 UC 官方数据:

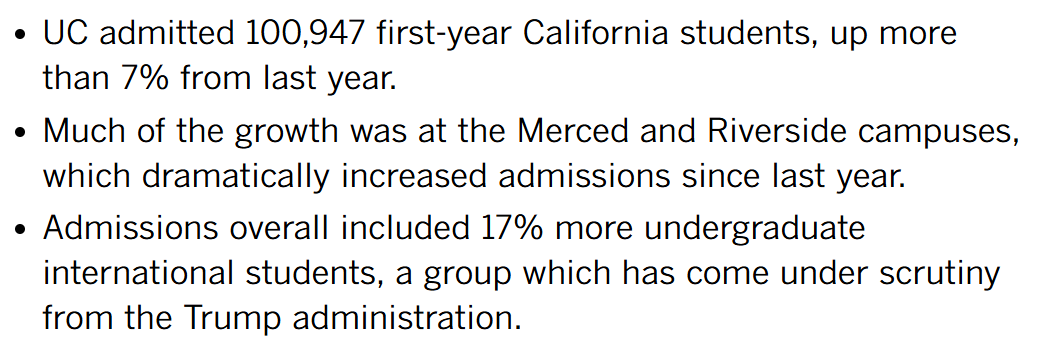

UC 系统 2025 录取季,向国际学生发出的录取通知比去年增加 3,200 余份,涨幅约 17%。(参见洛杉矶时报报道)

UCSD(圣地亚哥分校)向 7,400 多名国际生发出了录取,创近 30 年新高。

整个系统国际生申请比例约占 16%,比往年更高。

这意味着:

国际生的机会窗口正在重新打开。

虽然顶尖校区(如 UC Berkeley、UCLA)竞争依然激烈,但 UC Davis、UCSB、UC Irvine 等强势校区的国际生录取率均稳中有升。

合理搭配“冲稳保”梯度,将成为中国申请者的新策略关键。

Test-blind 继续执行

成绩与课程难度成为核心

UC 系统已明确表示,不再采用 SAT/ACT 作为录取参考。即使你提交了分数,招生官也不会查看或使用。官方原文写得很清楚:

“UC no longer considers SAT or ACT test scores when making admissions decisions.”

(详见 UC 招生官网说明)

这意味着,申请的竞争力几乎全部来自:

在“无标化”的时代,UC 更希望看到学生的“学术主线”是否扎实、有挑战性、能持续优秀。成绩的深度与广度,远比单纯高分更重要。

AP课程地位上升

挑战性成为新“硬通货”

虽然 UC 从未将 AP 成绩设为硬性门槛,但从历年录取数据与校方说明可看出:修读多门 AP、且成绩优异的学生,更容易获得招生官青睐。

为什么?

因为 AP 成绩直接体现了申请者在高难度课程下的学习韧性。在 test-blind 的背景下,AP 已成为展示学术竞争力的最直接方式之一。

此外,UC 官方明确:AP 成绩(通常 3 分以上)可用于抵免部分大学课程学分,部分科目甚至能直接抵通识或专业课要求(详见 UC 关于 AP 学分的说明)。

换句话说,提前修 AP = 提前适应大学节奏。

计划申请理工类的同学,建议优先考虑数学、物理、化学、计算机等 AP;

申请商科、人文、社会科学方向,可选择微观经济、心理、统计、文学等。

校区与专业选择

梯度配置更重要

从 2025 年数据看,UC Berkeley、UCLA 等旗舰校区的录取率依旧个位数;但 UC Davis、UC Irvine、UC Santa Barbara 等校录取人数明显增长,UC Merced、UC Riverside 对国际申请者也相对友好。

不同校区、不同专业的录取门槛差异巨大。热门专业(如计算机科学、工程、经济)竞争极度激烈,部分校区的转专业政策也有收紧趋势——虽然没有“一刀切”,但门槛普遍提高。

因此,申请阶段就应提前确定方向、科学规划课程,而不是寄希望于“进校后再转”。

提前规划

是通往 UC 的真正捷径

UC 的申请从来不是临时冲刺的游戏。

从高一就开始规划学术路线、合理安排 AP 或 IB 难度课程、持续保持优异 GPA,再结合科研、竞赛、社区服务等多维度经历,才能在 test-blind 时代形成一份真正“有说服力”的申请档案。

记住这三个关键词:

课程挑战性 · 长期表现 · 多维成长

它们是未来几年 UC 系录取的稳定核心。

写在最后

2025 年的 UC 招生变化,背后是一场录取逻辑的重塑:

从“分数竞争”转向“综合实力评估”;从“拼标化”转向“拼课程与深度”。

对中国学生而言,这既是挑战,也是机会。

当所有人都在适应新的评估体系,越早布局、越系统规划,你就越有可能在这场变革中脱颖而出。