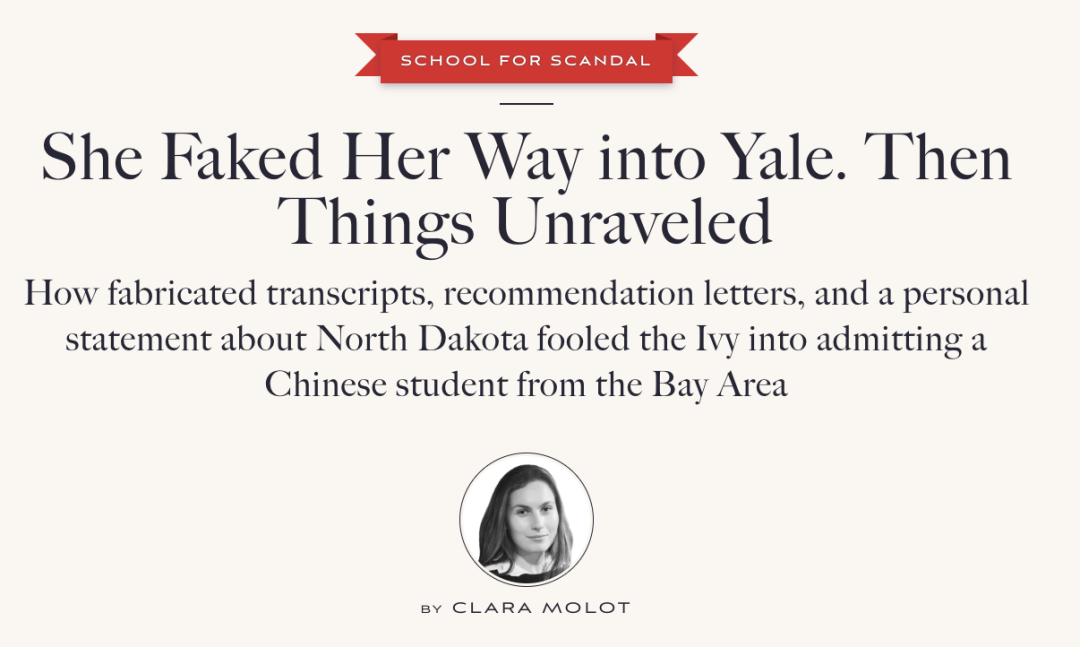

我们写过她——那个被耶鲁大学开除的华裔新生。

当时学校没有公开她的身份,也没有任何解释,只用一句话草草结尾:“因申请材料造假,录取资格被撤销。”

可我们都知道,事情没那么简单。

她是谁?她是怎么混进耶鲁的?她又是怎么露馅的?

上周,谜底揭晓。美国媒体 Air Mail 找到了她——她用假身份读进耶鲁,又在33天后被当场劝退,如今躲回了父母家中,接受了深度专访。

她说:“我真的很喜欢Katherina Lynn这个名字。”

那个名字,是她为这个系统量身打造的人设,也是她最想成为却最终没能保住的“另一种自己”。

今天,我们不仅要讲这个女孩的故事,更想从她的崩塌里,看清更多留学家庭不愿承认的现实。她为什么要造假?她看穿了什么?她输在哪里?这一切,跟“你家孩子的申请”有多远?

或许,比你想的近得多。

“她叫Katherina Lynn,也只叫了一个月。”

当Katherina Lynn被耶鲁大学以“入学造假”的理由开除时,这个名字其实才刚刚诞生不久。

她原本是个生活在加州湾区的普通亚裔女孩,来自一个华人家庭。她讨厌自己的中文名字,甚至到了高二时下定决心:不再做“自己”。她想要一个新名字,一个“洋气”的身份,以及一张常春藤的录取通知书,去向曾经欺负她的人证明自己。

就这样,“Katherina Lynn”诞生了。

假身份,真努力

她很清楚,作为一个成绩平平的亚裔学生,在竞争激烈的湾区申请藤校几乎是mission impossible。她也确实研究过——哈佛因为招生倾向问题还被告上过最高法院(2023年败诉),亚裔申请者确实很难。

所以,她干脆放弃了“真实的自己”。通过反复调研,她盯上了一个几乎没人听说过的小镇:北达科他州的 Tioga。常住人口2000,远离城市喧嚣,是个再合适不过的“出身地”。

她用Photoshop自学伪造成绩单、财务证明,自己写推荐信,甚至想办法绕过高校的反作弊机制。没人教她,全靠自己一点点摸索。

“那份伪造成绩单,差点逼疯我。”

她小心翼翼地擦除所有“旧身份”的痕迹。她甚至不参加自己高中的毕业典礼,恳求校方不要在典礼上念出她的真名(尽管最终还是念了)。与此同时,她也把自己的名字正式改成了Katherina Lynn。

高中毕业后,她暂时没有选择上大学,而是留在加州父母的家里,像在做一场秘密实验那样,系统研究常春藤的招生逻辑。她几乎把耶鲁招生办的官方播客《Inside the Yale Admissions Office》听了个遍——每一集、每一句、每一个招生官语气里的潜台词,都被她当成“攻略”。那档节目原本是藤校招生最透明的窗口,结果却成为她编织“假身份”的参考手册。她分析招生官偏爱的关键词:rural(乡村)、resilience(韧性)、community(社区意识)、first-generation(第一代大学生)——这些都被她一点不差地写进文书。

于是,在那份投给耶鲁的申请里,“Katherina Lynn”摇身变成一个来自北达科他州小镇Tioga的女孩,笔触间满是对自然的热爱、对小镇生活的反思、以及对“资源匮乏却坚持求学”的自述。她精心营造出的这段成长叙事,正好踩中了藤校招生官最爱听的“逆境成才”模板。

在2024年秋季,她以“来自北达科他州Tioga镇”的Katherina Lynn之名,向耶鲁大学递交了申请。

结果她做到了。

她收到了梦想中的厚厚一封录取信——

耶鲁2029届本科生,她,成功上岸。

她声称,负责她档案的招生官甚至在电话里夸她的申请是“那一届里最打动人的故事”,并说那篇文书“完美呈现了耶鲁所看重的精神”。在那个瞬间,她确信自己赢了——不是靠成绩,而是靠彻底掌握了藤校叙事的游戏规则。

被室友举报的那一天

2025年8月,Katherina带着一个行李箱和一个手提包,独自飞往耶鲁校园。她被分配到一间四人间宿舍,门上贴着名牌:Katherina Lynn, Tioga, North Dakota。

她看着那张小贴纸,心里“咯噔”一下。她本来打算入学后就回归“湾区人”的设定,这样更容易在不小心时圆回来。可现在,她不得不继续维持这套“北达科他人”设定。

但事情很快脱轨了。

她的室友Sara Bashker起初觉得她挺友好,但很快她们在生活细节上产生了矛盾——比如Katherina房间散发出的霉味、腐烂食物、湿衣服没收拾等等。最“爆炸”的传闻,是她每天打好几个小时电话,和一个加州的年长男友在维持BDSM恋爱关系,甚至想在宿舍放个“笼子”。

尽管Katherina承认这段恋情的确存在,但她认为这些说法被恶意夸张成了“性奴”“施虐狂”的形象:“她拿了一点点真实的东西,然后无限放大。”

转折点发生在9月16日。

那天Sara看到她桌子上的行李牌,上面写着一个陌生的名字。她拍了照发给了新生辅导员。不久后又在她洗澡时偷偷翻了她的钱包,找到了她的ID——地址是加州,名字是另一个人。

她决定举报。

第二天,耶鲁学院主任找到了她,宣布撤销她的录取。她在校警与学院负责人陪同下收拾行李,当天被送回加州。

耶鲁官方回应:“每年我们都会收到数千份申请,这个流程依赖于申请者的诚实。一旦发现信息造假,学校会根据政策撤销录取。”

她说:“我还会改名字,重新开始。”

这位以假身份考进耶鲁的女孩,如今又回到了原点。她不愿透露父母是否知情,也不打算公开更多造假细节——既是保护自己,也是不想让人照搬她的“方法论”。

被问到接下来要做什么,她几乎没有犹豫:“换个名字,再来一次。”

“我有点生气,”她说,

“因为我真的挺喜欢‘Katherina Lynn’这个名字的。”

这不是“天才骗术”,是身份困境的极端演绎

在国内社交平台,她被称为“华裔版Anna Sorokin”。

但我们想指出,这不是一场“高智商作案”,而是亚裔身份焦虑的极端外化。

这起事件,暴露出三个严重的问题:

❶ 美本招生系统对“身份标签”的结构性偏倚

“Tioga小镇逆袭女孩”被盛赞为“最打动招生官的一封申请”;“湾区中等亚裔学生”被系统性打低分。

她并不是“利用了漏洞”,她只是洞察了系统最在意的“叙事点”。

❷ 亚裔申请者在“主流叙事”里始终处于边缘

研究显示,亚裔需要SAT高140分才和白人拥有同等机会。招生中“性格评分”是最大黑箱,亚裔普遍被评为“缺乏个性”“不够热情”。

纪录片《Try Harder》记录了旧金山顶尖高中Lowell的亚裔学生,问斯坦福招生官为什么每年只录1个。招生官坦言:“如果我们录了太多你们学校的学生,校园会变得太一样。”

你以为你输了在简历,其实你输在了长相、姓氏和既定印象。

❸ 她不是在“欺骗”,而是在“扮演更被需要的版本”

“如果你不喜欢真实的我,那我干脆做你喜欢的那种人。” 她是刻意设计了一个“乡村自学女生”的模版,并100%按系统偏好量身打造。

你可能不认可她的手段,但她确实掌握了常春藤招生的真正规则:

不是你是谁,而是你“讲得出一个什么故事”。

这位被开除的女孩,不是最坏的,也不是最蠢的。

她只是想当上场的人。她想要的是资格。

但她用错了方式。

她没能等到那个世界真正欢迎她做“自己”的那天,于是她造了一个“别人”上场。

但真实生活无法全盘伪装,身份是最难撒谎的东西。

所以,别伪装一个你以为他们会喜欢的样子——而是找到你真实身份里,被忽略但最动人的那一部分。

这才是能真正让你脱颖而出的录取故事。