2023年10月10日,葡萄牙学者Dritjon Gruda在Nature职业专栏发表了一篇题为《Dear journals: stop hoarding our papers》的重磅文章,该文直指学术界长期奉行的一稿多投禁令已严重过时,并明确提出:是时候废除一稿多投禁令了!

图源:nature

Gruda在文章中基于亲身经历指出,禁止一稿多投的规定不仅严重延误科研进程,还阻碍了科学信息的快速传播,尤其在应对新冠疫情、气候危机等时效性极强的研究领域,漫长的审稿周期可能导致研究成果失去关键价值。他特别批评了部分期刊囤积稿件数月甚至数年的现象,认为这本质上是对科研资源的浪费。

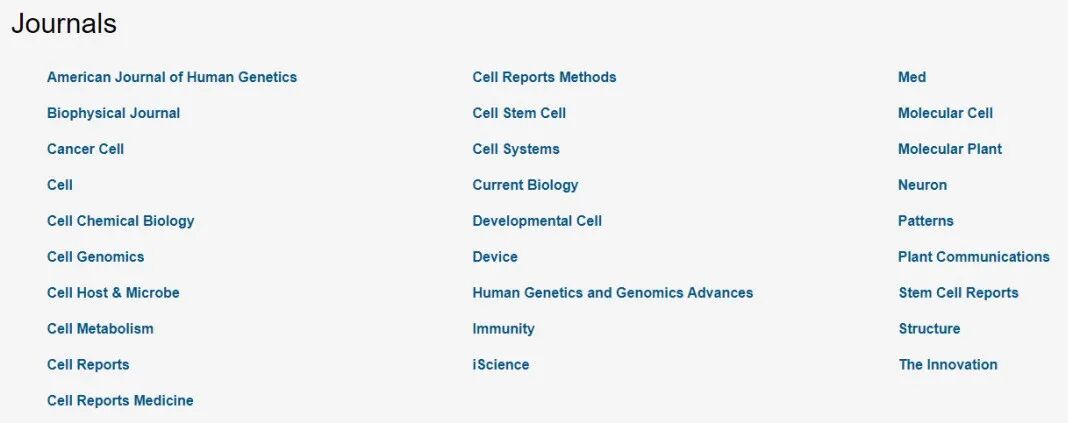

这篇文章引发了学术出版界的广泛讨论,Cell出版社已率先响应:Cell Press细胞出版社旗下已有28本期刊实质性地允许一稿多投。

图:Cell Press旗下允许一稿多投的期刊

图源:Cell Press

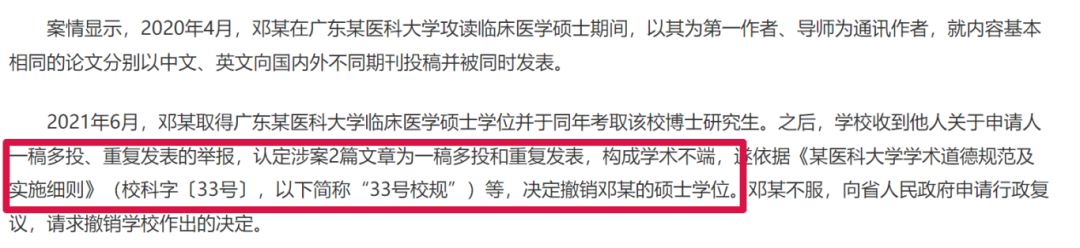

废除一稿多投禁令的提议和行动可谓是颠覆性的。要知道,在过去的学术圈里,一稿多投可是“学术死刑”,轻则退稿,重则被学校处分甚至撤销学位——曾经就有一位因一稿多投被撤销硕士学位的博士生,其后果之严重,引发了广泛讨论。

图源:中国青年报

在信息传递迅速、版权管理便捷的今天,一稿多投是否仍应被视为学术不端?学术出版规则又该如何与时俱进?这些问题值得每一位科研工作者深思。

PART 1什么是一稿多投?

简单来说,一稿多投就是把同一篇论文同时投给多个期刊,或者在没收到第一家期刊明确拒稿前,就把改了几个字的新版本投给其他期刊。

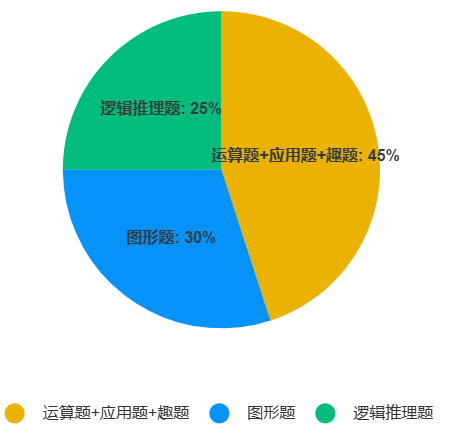

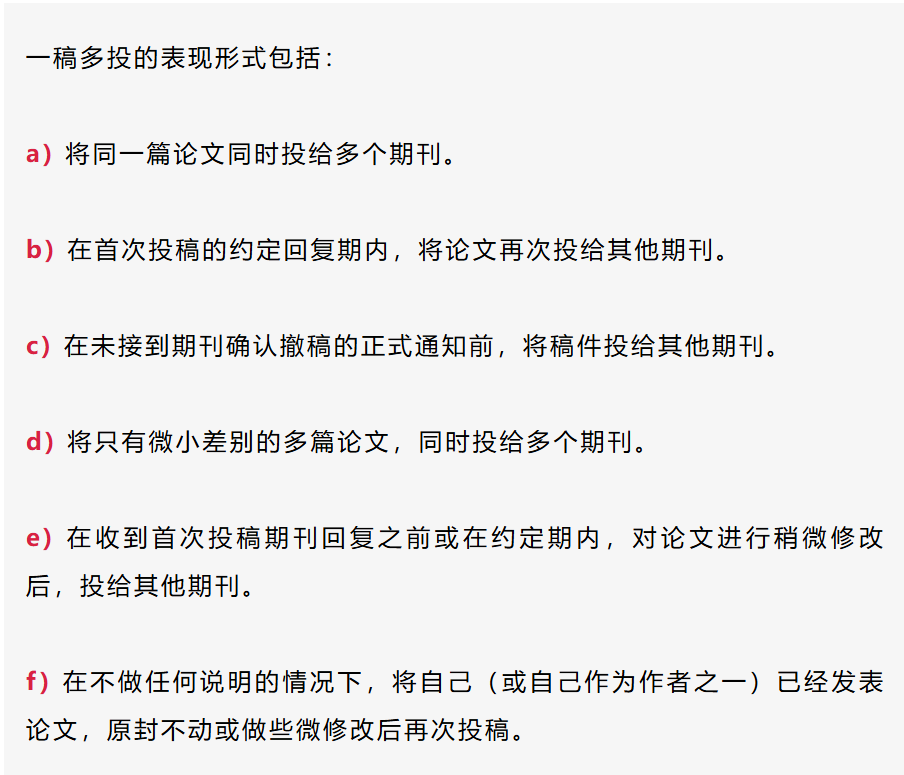

根据学术规范,一稿多投包括但不限于以下这些情况:

图源:期刊学术不端行为界定(CY/T 174—2019)

说白了,一稿多投就是广撒网的投稿策略。以前导师们都是这么教育学生的:一稿只能投一家,等结果出来再考虑下一步。要是被发现一稿多投,学术生涯基本就得结束了。

PART 2为什么以前一稿多投后果这么严重?

在过去,学术界普遍将“一稿多投”视为学术不端行为。这种严格限制其实是基于学术出版体系的内在逻辑与实际运作需求。

随着学术期刊数量激增、审稿流程日益规范化,一稿多投带来的系统性风险逐渐凸显,主要体现在以下三个方面:

第一,资源浪费太严重。期刊编辑和审稿人都是义务劳动,时间精力有限。一稿多投,相当于让多组审稿人重复评估同一内容,造成学术人力资源的浪费。

第二,严重破坏学术诚信基石。学术共同体具有高度的互联性,不同期刊常共享审稿专家资源池或交叉邀请领域内权威学者参与评审。当同一审稿人接连收到相同或高度相似的稿件时,不仅会直接触发对作者学术不端行为的质疑,更可能导致其在学术同行中形成‘诚信污点’,对个人学术声誉及未来成果发表造成长期负面影响。

第三,版权问题。期刊发表论文前都会让作者签版权转让协议。若作者将同一稿件同时投向多家期刊并被录用,等于是把同一份版权给了多家,这样的行为不仅违反了版权协议的核心条款,更可能侵犯了期刊的著作权,需要承担相应的法律责任。

PART3学术圈悄悄变了:一稿多投开始被允许?

但最近几年,风向开始慢慢转变,越来越多的期刊开始探索一稿多投的可能性。

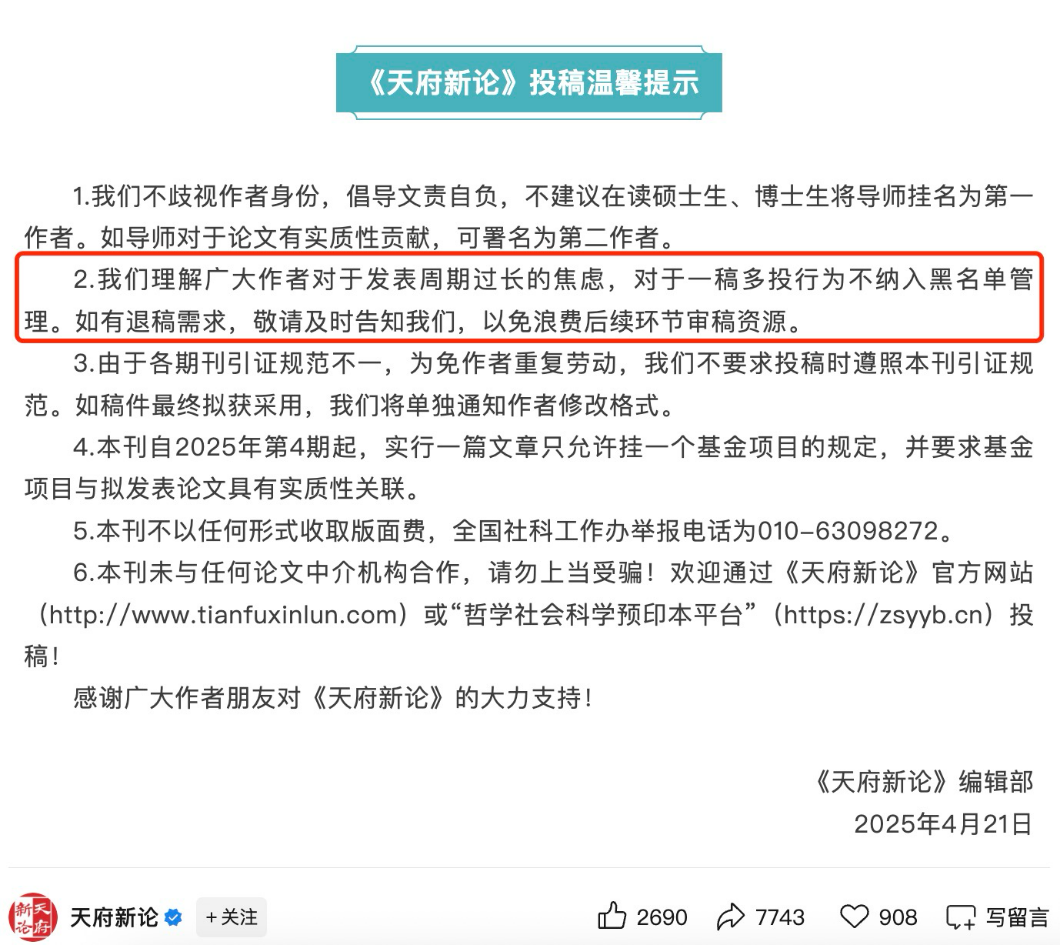

比如,上半年四川省社会科学界联合会主管的《天府新论》公开表示,对于一稿多投行为不纳入黑名单管理。

图源:天府新论

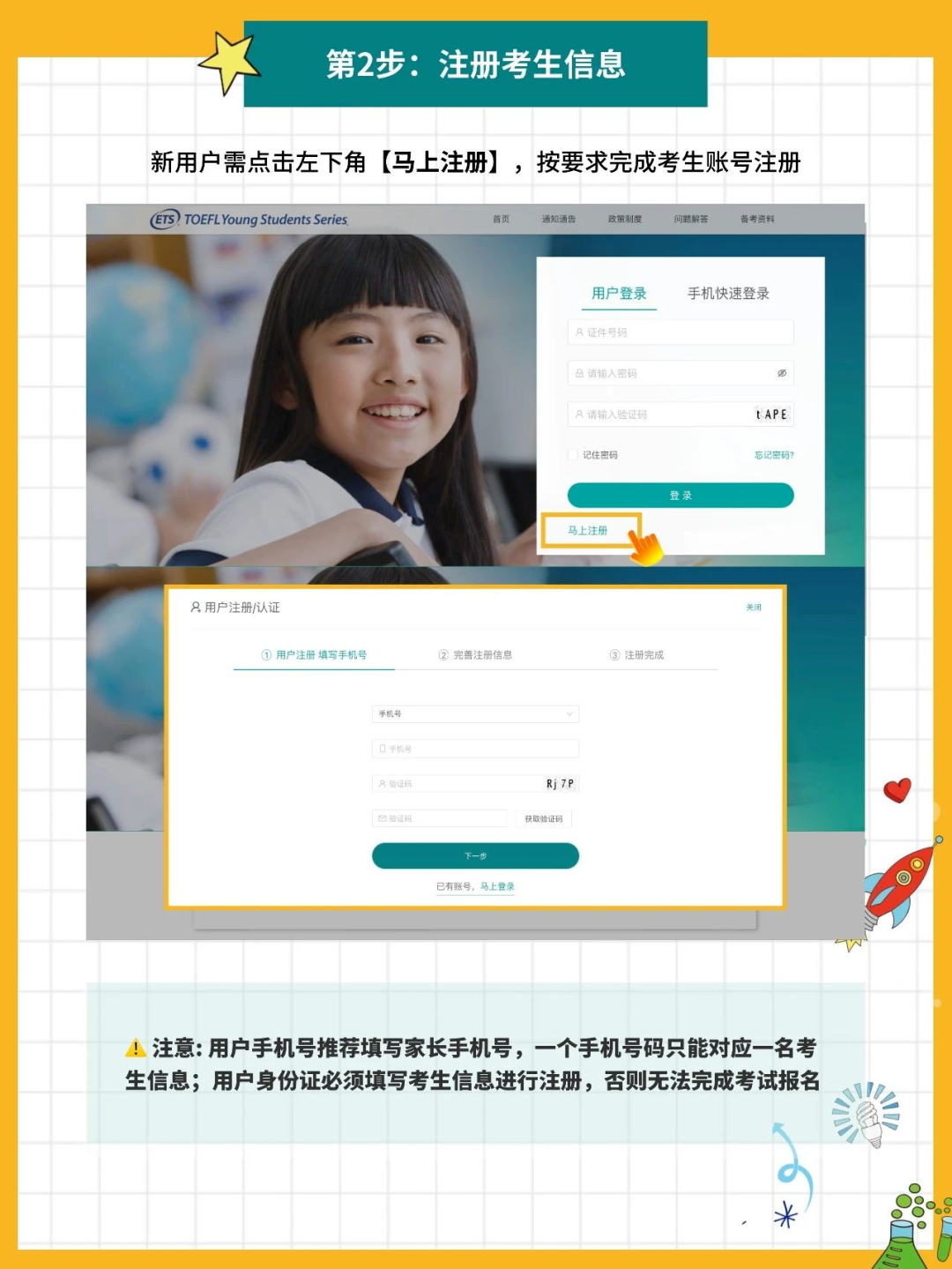

与此同时,在Nature发出呼吁后,Cell出版社推出了Cell Press Multi-Journal Submission审稿系统,既“一稿多投”系统。通过这种模式,作者的同一篇文章在投稿给Cell Press旗下的期刊时,可以同时选择多本期刊,进而由被选中的基本期刊进行“集体审稿”(Community Review)。

图:Cell Press Multi-Journal Submission审稿系统

图源:Cel出版社

那么,各大期刊为什么会有这种转变?小科猜测,主要有以下三点原因:

审稿周期过长

一方面,科研竞争白热化导致投稿量激增,而审稿人资源严重短缺,学者身兼教学、科研与行政多重压力,审稿常被置于工作优先级末位;

图源:小红书

另一方面,期刊编辑部人手有限,却面临海量投稿,审稿人匹配效率低下,往往需反复邀请才能凑齐合适专家。加上学术评价体系多元,热门领域审稿标准过度严格,编辑为规避风险常要求多轮补充实验,使本已繁冗的审稿流程更加复杂。

图源:小红书

开放科学运动兴起

预印本平台如bioRxiv、arXiv越来越普及,很多研究者先发预印本,再正式投稿,这本质上也是一种多渠道发布。这类平台无需漫长审稿,能让手稿即时发布,快速确立成果首发权并获取同行反馈。先发预印本再投期刊的模式,构建了即时分享+权威认证的多渠道传播路径,符合当下开放科学打破壁垒、共享知识的诉求。

图源:小红书

期刊竞争加剧

期刊影响力依赖论文质量与引用率,若优质稿流失会削弱自身竞争力,且传统繁琐政策不易吸引作者。因此期刊放宽政策,如缩短审稿周期、简化流程、允许预印本记录等,这是适应竞争的理性选择,目的在于优化作者体验、提升对优质稿的吸引力。

PART4一稿多投争议大:是否要被列入黑名单?

关于一稿多投算不算学术不端行为,网友们各执己见,总的来说观点分为支持派(不算学术不端)和反对派(算学术不端)。

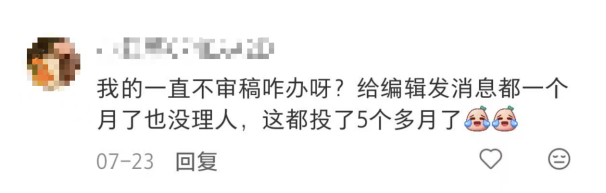

支持派认为,时间成本大家都耗不起,可以放心大胆地一稿多投,只要不一稿多发就行;

图源:小红书

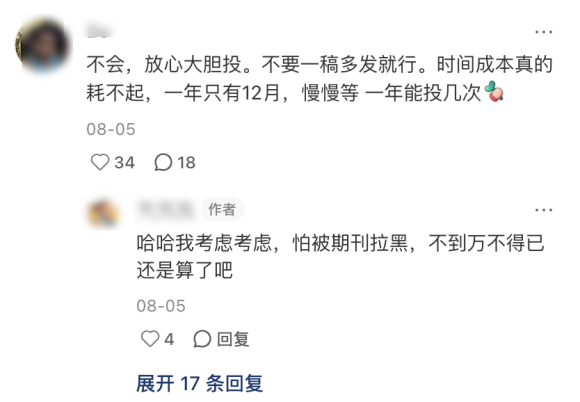

还有的网友表示,一稿多投基本上都没有什么后果,说不能一稿多投的只有中介,他们认为一稿多投将是未来学术圈新风向。

图源:小红书

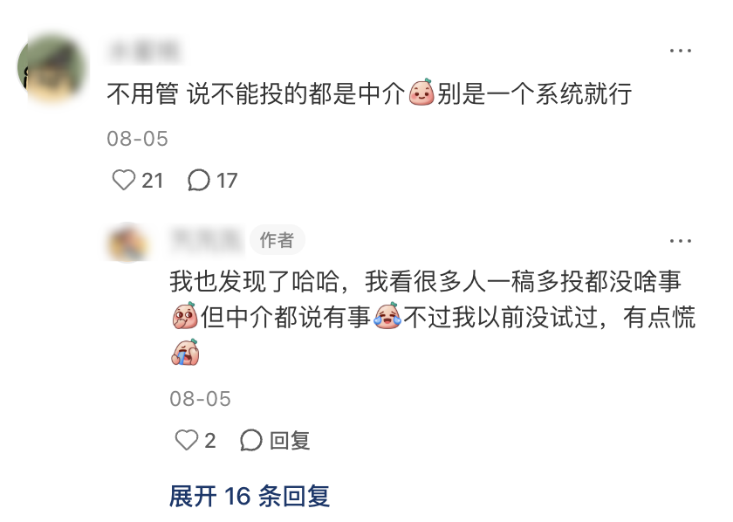

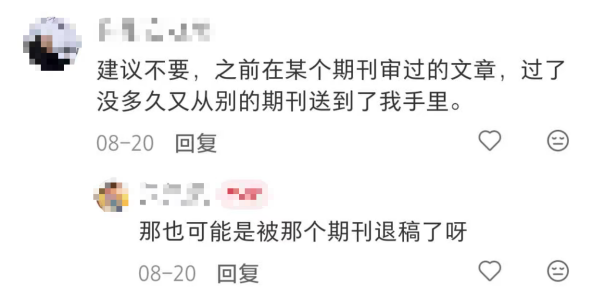

反对派则认为,一稿多投会被拉入黑名单,是在鼓励学术不端,一旦被审稿人发现,退稿次数和频率将越来越高;

图源:小红书

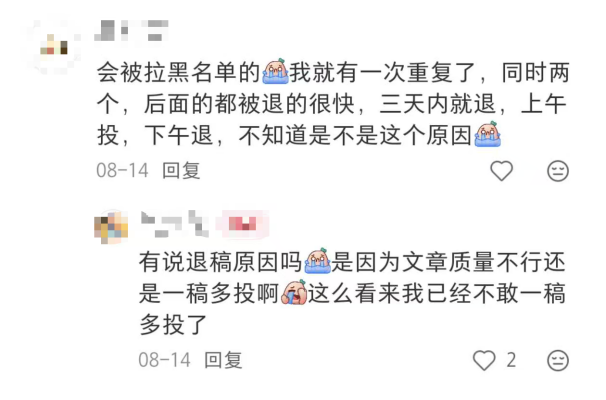

也有网友认为,审稿人很容易发现某篇文章投过其他期刊,反复投递会增加审核负担,甚至毁掉自己的学术生涯。

图源:小红书

写在最后

学术规范不是一成不变的教条,而应该随着科研环境的变化而调整。一稿多投从学术死刑到被部分期刊允许,反映了学术出版体系正在适应现代科研的快节奏需求。

但无论规则怎么变,学术诚信的核心价值不能变。科研工作者应该了解并遵守所在领域的最新规范,而不是钻空子或者抱残守缺。

总而言之,规则可以变,但良心不能变。学术之路漫长,诚信才是最稳妥的通行证。