每到一年保研季结束,看着学弟学妹们晒出的保研朋友圈,除了替他们感到开心,还忍不住想掏心窝子说几句——有些感悟,多希望当初有人能早点告诉我们。

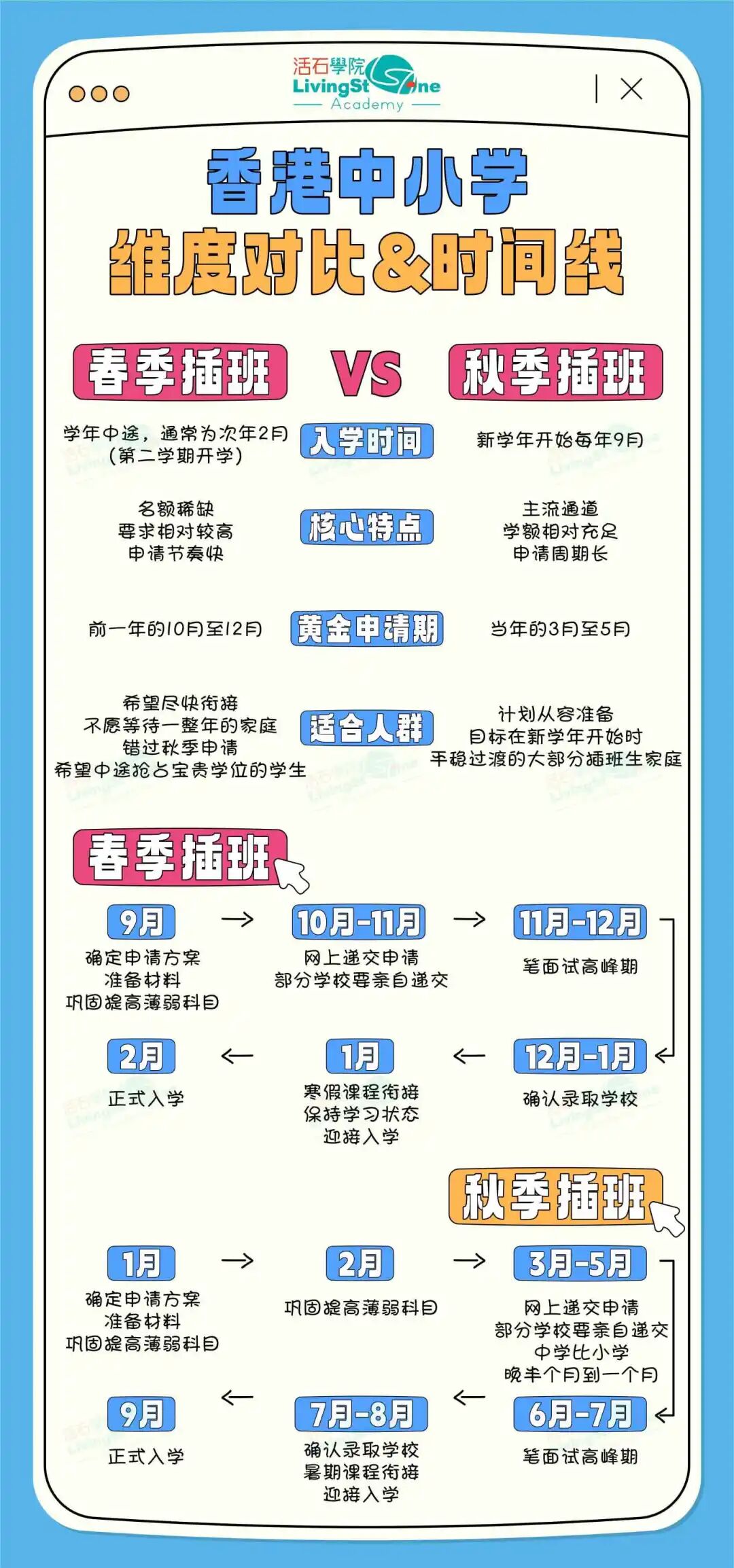

图片来源:https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/68a5fa8a000000001d012ff1?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=ABkPRpCVbFVZMza7dMMrfoO9P6onKdURk8CpcH_JB5HZo=&xsec_source=pc_share

01、读研之后,会很清晰的感受到身边圈子的变化

大家不妨回想一下本科时代,你的朋友圈可能是“同乡约饭、室友开黑、社团凑活”——大家来自天南海北,高考分数差几分,未来有人想工作、有人想出国,聚在一起更像“随机分配的伙伴”。

但读研后,你会发现身边的人突然“同质化”了,身边的人不再是“碰巧同专业”,而是“筛选过的同行者”。这背后有两重力量在作用:

入学门槛=“目标+能力”双重过滤

能和你坐在同一间实验室的人,往往早早就确定了研究方向(比如大二就进实验室打杂),或者考研/保研时分析选择了导师课题,甚至有人已经发表过相关领域的小论文。

这种目标同频的圈子,比本科的兴趣凑局更紧密,也更有针对性。

学术生活的强聚合作用

本科的社交是广度优先,读研是深度绑定:

你的核心社交圈,会窄到“导师+同门+2-3个研究方向一致的同学”。实验室和师门,将成为你们最核心、最紧密的圈子。你们将与导师、同门朝夕相处,为同一个课题努力。

这种关系,兼具了同事、战友和师生的多重属性,其深度和影响力,往往会远超本科时期的普通同学关系。

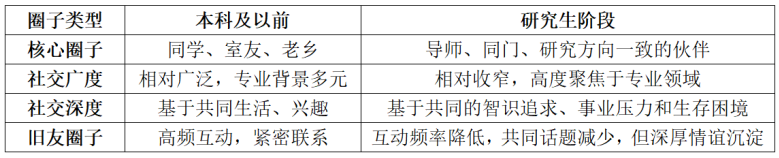

表1本科与读研社交生活对比

02、实践出真知,明白自己是否适合科研

- 原以为的研究生科研:想出一个新的研究领域,提出的新观点、新发现。

- 现实中的研究生科研:自己的创新往往被质疑“你这个方法科学吗?怎么证明?”于是,我们的科研更像“在别人搭好的房子里,修一块砖、补一道缝”——不是没创新,而是“小创新才是常态”。

日常科研主要在阅读+复现+一点点创新:

▶ 啃文献:不是“读一遍”,而是要“榨干价值”

本科读文献是“看结论”,读研是“拆逻辑”:你要搞懂“作者为什么做这个研究?用了什么方法?有什么漏洞?我能从哪补?”

干货技巧:刚开始读文献别贪多,每周精读1-3篇顶刊(比如领域内的SCI一区),把“研究框架、实验步骤、数据图”画下来,不懂的地方就去网上自学,3周就能入门。

▶ 复现实验:不是“照做一遍”,是“找坑”

别觉得“重复别人的实验没用”。很多时候,复现不出来的过程,反而能帮你发现“前人没说的细节”(比如仪器参数、试剂纯度),这就是你的第一个“创新点”。

▶ 微小创新,“解决小问题”就很有价值

我们的创新往往是:

(1)给前人的实验方法加个“新参数”,让效率提高10%;

(2)把A领域的方法,用到B领域的小课题上;

(3)发现前人数据的“异常值”,并解释清楚原因;

别小看这些“小创新”——大部分硕士论文,就是靠的这个毕业。

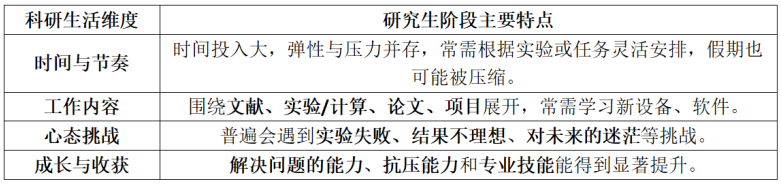

表2 科研生活预判

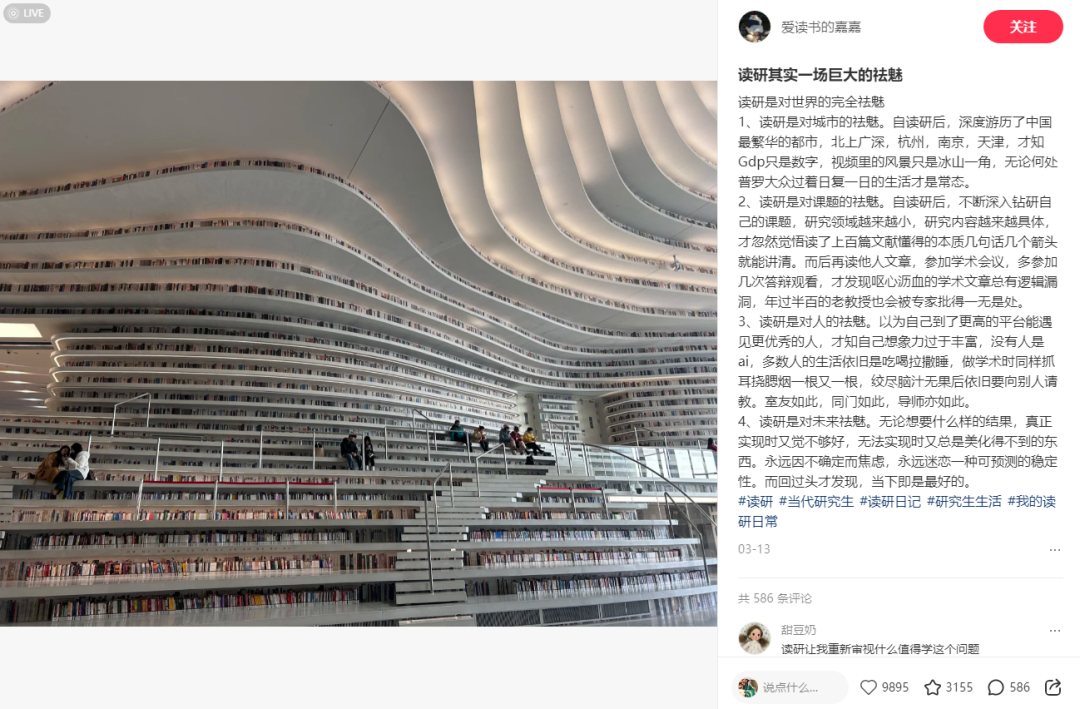

03、为什么许多研究生认同“读研是一场巨大的祛魅”

“读研是一场巨大的祛魅”这种说法在自媒体上得到许多认同,反映了当下部分研究生从满怀理想到直面现实的心理落差。

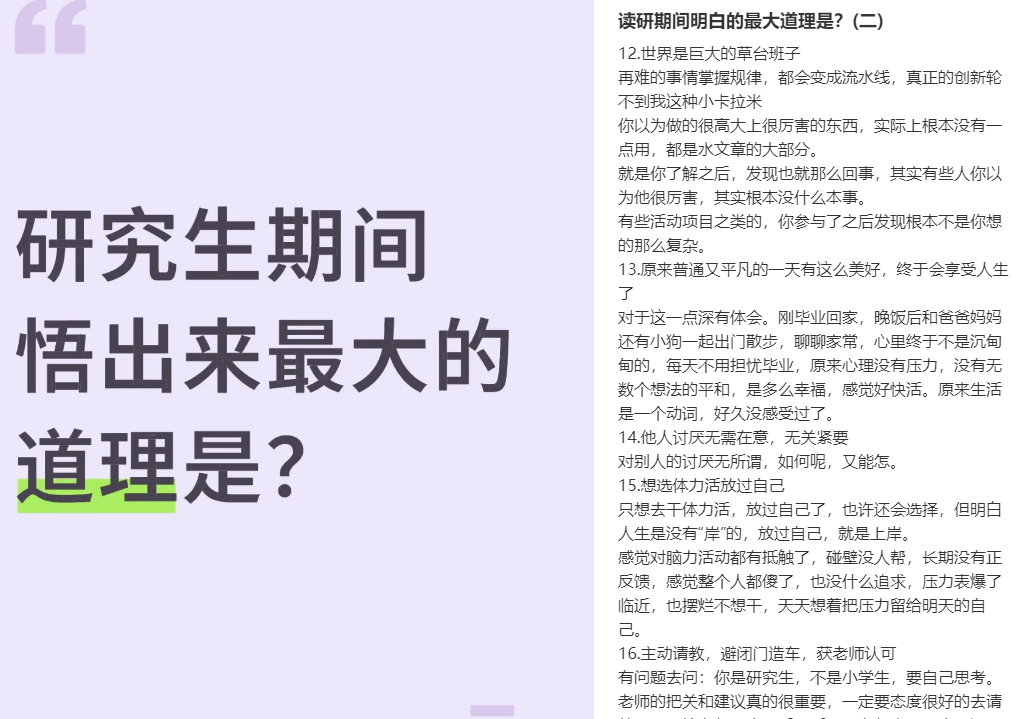

图片来源:https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/67d2803f000000001d015453?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=ABHhk7FOFQqVcjiKM_mWA-6KWvDbt9vbt1AgB6ycEAU7M=&xsec_source=pc_share

所谓“祛魅”,就是研究生们发现现实与想象相去甚远,光环消散后需要直面种种骨感的现实。

2个最容易“滤镜破碎”的瞬间,提前给你打预防针。

学术理想vs“科研打工人”

许多人怀着对学术的纯粹向往读研,现实中却可能面临重复性劳动、与学术兴趣关联不大的横向课题,以及巨大的论文发表压力。

有研究生形容自己如同“科研打工人、科研牛马”,时间被打卡、组会和琐碎事务填满,自主探索的空间被压缩。

✔应对方法:

选导师时提前避坑!提前找目标师门的学长问3个问题:

①导师的横向课题多不多?

②实验室需要打卡吗?

③组会频率是每周1次还是2次?

“读研=好工作”?不一定!

不少学生读研是为提升就业竞争力,但现实中,高学历与“好工作”间的等式并不总是成立。当发现自己辛苦读研后,薪资待遇和发展前景并未显著优于有三年工作经验的本科同学时,对学历的滤镜就容易破碎。

✔应对建议:读研前先想清楚“你想进的行业,学历到底有多大用处”——比如研发岗、高校岗需要硕士,而销售、运营岗更看经验,别为了“躲就业”盲目读研。

读研是“祛魅”,但别被“滤镜破碎”打垮。对此,我们该怎么办?

老师想说

如果你正在考虑读研:请将它视为一个可能选项而非必然选择。在做决定前,尽可能多地了解目标院校、专业及导师的真实情况,明确自己的动机和期望。

如果你已经处于“祛魅”的阵痛中:你的感受是真实且普遍的,不要因此过度焦虑或否定自己。重要的是找到未来方向,用一步一个脚印的可视化努力,代替虚无缥缈的迷茫。

04、读研,是大学和社会之间的一次“宝贵的缓冲带”

图片来源:https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/6857fbaf0000000015022636?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=ABUwErGM8CL4uK4xRN_tF_PjRfkG_qDky5QVHWq0XmDy8=&xsec_source=pc_share

01、为什么读研这几年会成为我们的“缓冲带”?

帮你试错“科研是否适合你”

如果你不确定要不要读博,读研就是最好的试金石:亲身体验读文献、做实验、写论文的日常后,你会清楚是真的喜欢探索,还是只是想躲就业。

比如我同门,读研1年后发现每天做实验让他崩溃,果断开始准备秋招,最后进了互联网做产品,比读博后再转行省了3年时间。

思维从“找标准答案”到“多元选择”的转变

本科教育很大程度上仍在训练学生寻找标准答案。而研究生训练的核心是解决没有现成答案的开放性问题。

举个例子:本科是“老师给题,你找答案”,研究生是“没人给答案,你先定义问题”——比如导师让你做一个关于XX的研究,你要先想这个研究要解决什么问题?用什么方法?数据从哪来?

这种思维范式转变,能让你在未来面对任何职业时,都更具适应性和创造力。

高密度、高压下的科研生活会让你更了解自己

科研工作的挑战性很高,需要面对反复的失败、严格的批判和长期的孤独感。

比起多年擅长的学习考试,我们并不怎么熟悉的科研会极大地考验一个人的抗压能力、韧性和解决问题的思维方式,让你清晰地看到自己的优势、短板和情绪处理模式。

读研是心智成熟的“关键窗口期”

高中、本科都在忙着卷学习,社会阅历和生活经历尚少,所以本科毕业时,许多人的世界观和价值观尚未完全定型。

研究生阶段的2-3年,正值个人心智走向成熟的关键时期。在相对纯粹的校园环境中,有更多的时间和空间进行深度思考,远离直接的生存压力,从而更清晰地思考“我想要什么”等问题。

02、如何看待缓冲期的机会成本

当然,“缓冲带”不是“躺平期”。别觉得“读研就是多玩2年”——你的同龄人可能在工作中攒了3年经验、晋升了1次、攒了第一桶金。所以这段时间要“高效探索”:

- 想工作:研二开始找实习,至少攒2段相关经历;

- 想读博:研一就跟着导师做课题,争取发1篇小论文;

- 想考公:研二开始准备行测申论,利用应届生身份优势。

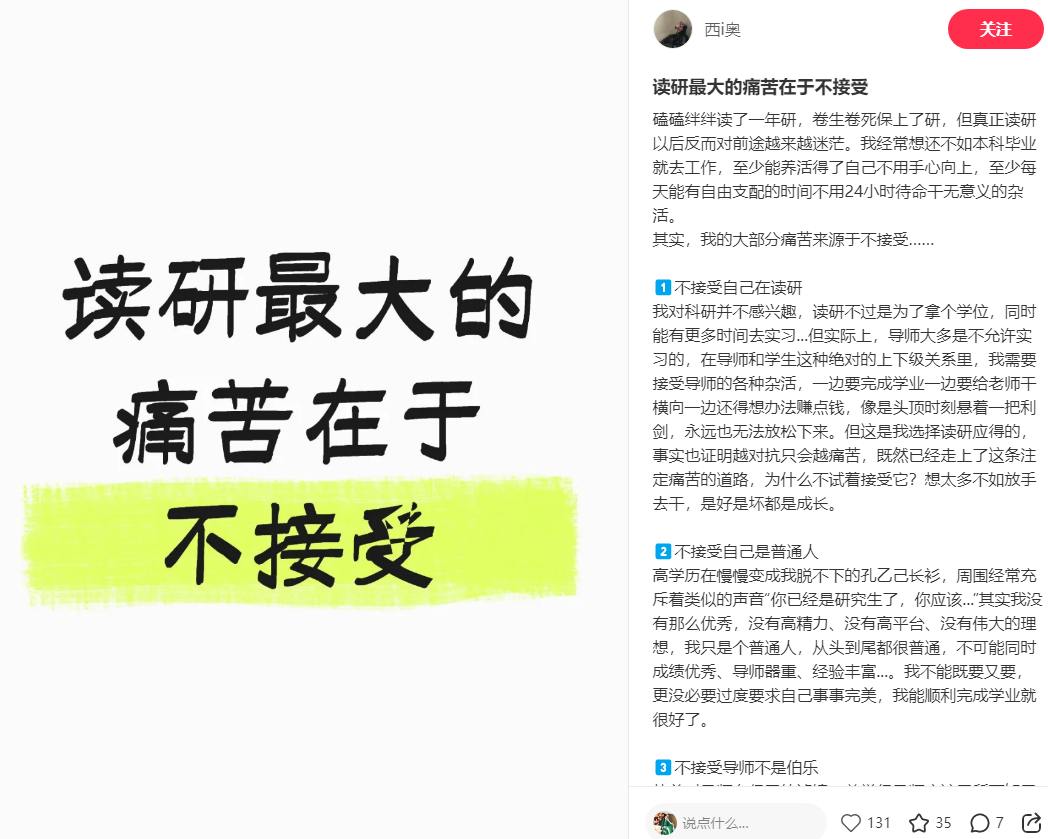

05、为什么读研后,许多人从“追求优秀”的内卷,转变为“接受平凡”的自洽?

图片来源:https://www.xiaohongshu.com/discovery/item/68ac7551000000001d00704e?source=webshare&xhsshare=pc_web&xsec_token=ABdqzPQeG2zMUrOVcyNEra6AywPleG4eXCfy3H9a7Uh_g=&xsec_source=pc_share

读研前,很多人对“优秀”的定义是线性的、单一的:更高的分数、更好的学校、更光鲜的履历。但读研后:

“优秀”的标准,突然变得不可控

本科时,GPA是硬标尺,努力就能提分;但读研时,优秀可能是:导师觉得你听话、能干活;论文能发在导师认可的期刊上;能搞定实验室的人际关系(比如和师兄师姐处好关系);

这些标准很主观——比如你觉得自己论文写得好,但导师觉得不够实用;你努力做实验,却不如会和导师汇报的同门受重视。

这时别否定自己:不是你不够好,是评价体系变了,你没必要按别人的标准定义自己。

努力与回报脱钩

本科时,努力学习通常能获得好成绩。

但在科研中:熬了3个月做实验,结果数据不达标,只能重新来;改了5遍论文,还是被审稿人打回,说“逻辑有问题”;跟着导师做项目,最后署名没你的份;

这种投入产出的失衡会让你痛苦,但也会让你明白:不是所有事情都能靠努力掌控,接受不完美,比硬扛更重要。

看清自己的“能力边界”和“想要的生活”

读研前你可能觉得“只要努力,就能发顶刊、进大厂”,但读研后会发现:

有些实验,再努力也做不出理想数据;有些学术天才,你再赶也赶不上;那些看起来成功的学长,可能每天熬夜到3点,根本没时间陪家人;

这种认清现实不是放弃,而是找到自己的节奏——比如你发现不想卷学术,就提前准备实习;你发现喜欢稳定,就考公或进国企,不用逼自己和别人走一样的路。