在这个充满无数可能性的年纪,思考着继续深造的我们面前似乎有两条截然不同的路:一条是国内考保研,另一条是海外留学。

11月6日,CIS课程研发负责人Mia老师在「生涯探索课」第一讲中和大家一起探讨了这个问题:大学毕业后的道路该怎么选?是留在国内深造,还是走向世界舞台?

其实,走在每一条路上都能欣赏到它独特的风景。

考保研的路

是一场需要「沉淀」的长跑

国内考保研or出国留学?这两条路,没有绝对的优劣,也不是绝对的二选一,有着两种不同的“游戏规则”,需要的是不同的策略与心态。理解规则,是帮助我们做出明智选择的第一步。

如果把国内考保研比作一场竞赛,它更像一场马拉松,而不是短跑冲刺。它是一场“长期主义的竞争”,关于在于持续且稳定的积累。进入大二就是分水岭,这场长跑进入了关键的准备期。需要做的,就是围绕以下几个核心维度进行扎实的沉淀:

学术成绩是基石:保持在专业前列的GPA不可或缺。

研究思维和研究能力是核心:主动地参与项目活动,其目的不仅是丰富学术履历,更重要的是培养提出问题和解决问题的能力。

语言与写作能力要尽早培养:提前备考必要的英语水平测试,并着重提升学术写作能力,这在未来的研究生阶段至关重要。

许多曾经进入到面试环节的同学可能会发现,导师们更关注学生的“研究潜力”而非知识的背诵能力(或者更简单来说,面试官不会考察你能不能复述出知识点的定义)。

他们可能会追问:你在研究项目中承担了什么角色?解决问题的思路是什么?对某个学术问题的独到见解?这些问题都在考察你的思维方式与探索未知的意愿。

因此,最佳准备策略是提前规划,提前思考并构建能力体系,这个过程或许漫长,或许付出与回报不成正比,但请相信最终让你脱颖而出的,正是这段沉淀期积累的深厚功底。

📌来看CIS学员的考保研故事:

物理到金融,获亚洲第一金融硕士录取的她,国内跨专业保研的秘诀是

双非保研上外,在CIS跟着圣母大学教授做科研的这段经历助我披荆斩棘

赴海外留学

是一场需要“精心策划”的系统工程

申请海外留学,则更像一个庞大而精密的“系统性工程”。它不仅仅是提交申请所需材料,更是一场需要精密规划、策略制定和风险规避的博弈。

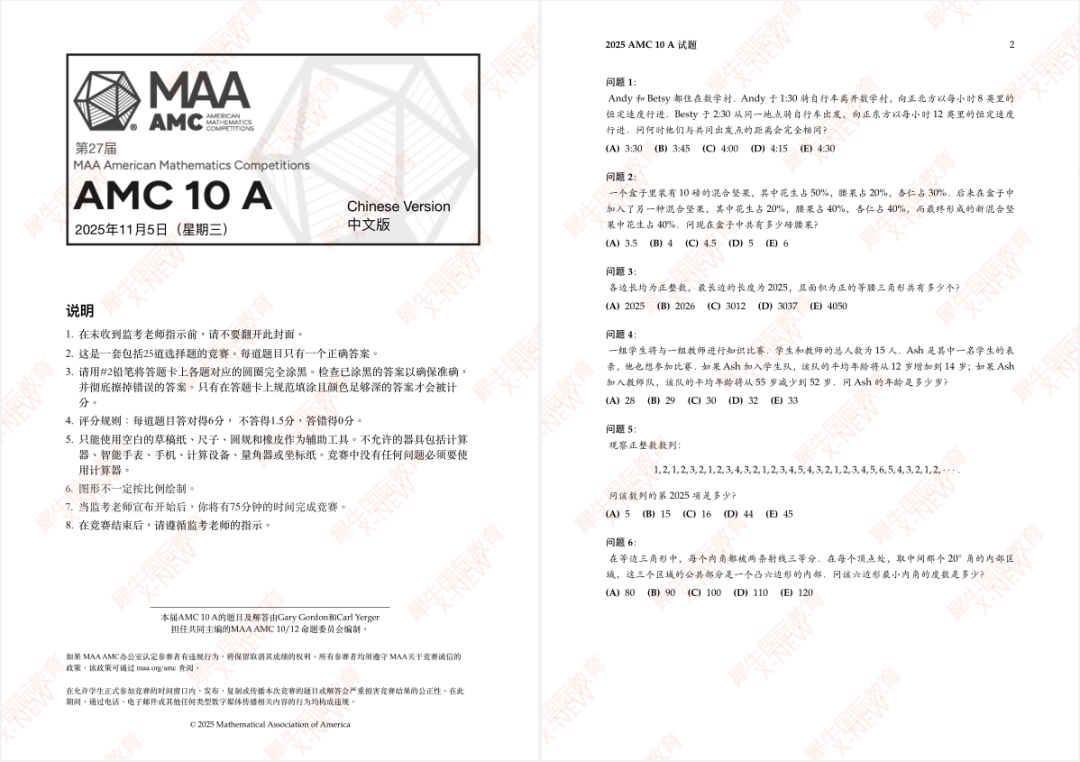

美国研究生申请从准备到递交,一个完整的申请周期通常长达12到18个月,可以清晰地划分为以下几个战略阶段:

方向探索期(大二至大三上):需要做到明确专业方向,同时通过实习、科研来积累“软实力”,并规划完成GRE/GMAT和语言考试(TOEFL/IELTS)。最好能够提前,开始有意识地与导师建立学术联系。

核心准备期(大三下-大四上):这是展现“博弈”思维的核心环节。你需要制定一个包含冲刺、匹配和保底院校的申请组合策略。同时,精心打磨你的个人陈述,让它成为一个有逻辑、有情感、有说服力的“故事”,并提前找好推荐信的撰写人,进行有效沟通。

正式申请期(大四上-次年2月):进入正式申请阶段,才是细节决定成败的关键时刻。在学校的申请截止日期前,逐一核对材料清单,确保准确无误后提交,准备面试环节。任何疏忽,如推荐信未成功上传、成绩单寄丢或错过邮件,都可能导致前功尽弃。

确认与规划(录取后):收到满意的录取后,需及时确认并缴纳押金,并提前规划签证、住宿等事宜。

一个常见的误区是认为留学只比拼学术成绩和标化考试分数等硬实力。但实际上,真正拉开差距的,往往是申请者的“节奏感”。那些能拿到梦校offer的学生,通常是最懂得如何规划时间、分配精力和管理风险的人。

无论是需要厚积薄发的“长跑”,还是讲究排兵布阵的“工程”,无论国内还是海外,顶尖院校都在寻找同类型的学生:你是否已经展现出了一名“准研究者”的潜质?

最终,我们都会发现,重要的或许不是你选择了哪条路,而是你能否在选择的路上,找到适合自己的节奏和方向:哪一条路的竞争策略,更能让你的长处发光?你的学术性格,更倾向于稳扎稳打地积淀、心无旁骛地深耕;还是更倾向于多线并进地战略布局,从而在综合评估中脱颖而出?

希望每位同学都能做出适合自己的、无悔的选择。