每年家长群里都绕不开一个话题:“美国大学选学生,到底看标化还是看活动?”“文书真的能决定录取吗?”

其实不用猜 —— 美国大学招生官早已用一份 “官方总结” 给出了答案,这就是NACAC(全美大学招生咨询协会)发布的《State of College Admission》。

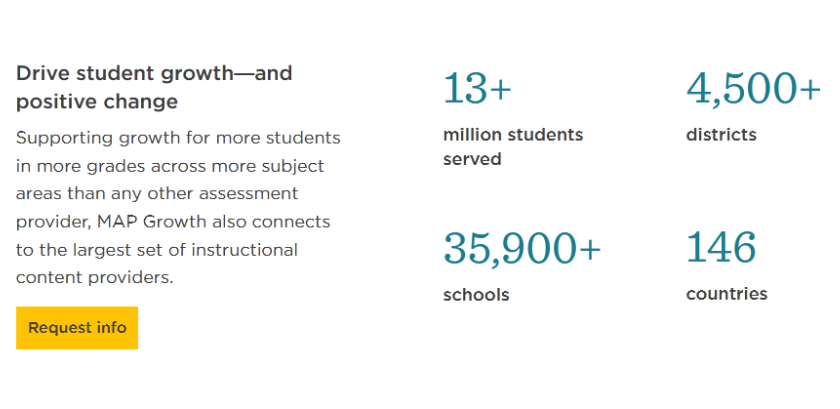

作为 1937 年成立、拥有约2.8 万名会员(涵盖常春藤到公立州大的招生主任、升学顾问)的权威机构,NACAC 每隔几年就会收集 185 所四年制大学的录取评估标准,让招生官从 “极其重要”“中等重要”“有限重要”“不重要” 四个维度打分。这份 2023 年秋季的统计报告,更是直接打破了很多误区。

先看报告数据

这组数据传递出一个明确信号:超过 7 成的美国大学,把“高中核心课程 GPA” 和 “总 GPA” 放在录取评估的首位,甚至有63.8% 的大学将 “课程强度” 列为 “极其重要”—— 而曾让家长焦虑的 SAT/ACT,仅 4.9% 的大学认为 “极其重要”,30.8% 的大学直接标注 “不重要”。

所谓 “核心课程 GPA”,指的是数学、科学(物理 / 化学 / 生物)、英语、社会科学等对接大学预科的课程成绩,这是美国大学判断学生 “学术适配力” 的核心依据。

就像一位常春藤招生官的比喻:“一个修了 AP 微积分、荣誉化学、文学分析的 3.8GPA,远比一个选了摄影、烹饪等轻松课程的 4.0GPA 更有含金量。” 大学要的不是 “完美分数”,而是 “在有挑战的课程里保持优秀”—— 这正是 “课程强度” 与 GPA 结合的关键:敢于选难课、能扛住压力的学生,更能适配美本的学术节奏。

报告里的另一个关键

很多家长逼孩子 “必须刷到 4.0”,但 NACAC 报告里一句“We value rigor over perfection”(更看重课程难度,而非完美分数),直接戳破了这个误区。

我们辅导过的美高学生小周,10 年级为了 “保 4.0” 只选了基础课,结果 11 年级想申工科时,招生官反馈 “课程强度不够”;后来我们帮他调整,11 年级选了 AP 微积分 BC、物理 C,虽然 GPA 降到 3.8,但凭借 “难课 + 稳分”,反而拿到了密歇根大学的录取。

这背后的逻辑很简单:美国大学要的不是 “只会选简单课的学生”,而是 “敢挑战、能扛住压力的学术潜力股”。具体到美高和国际学校学生,就是:

美高学生:10 年级至少选 1 门 AP 核心课(如微积分 AB、生物),11 年级根据专业目标增到 2-3 门(如申医科选 AP 化学、生物),别盲目堆数量,也别怕拿 B—— 只要后续能稳住,比 “全选基础课” 更有竞争力;

国内国际学校学生:IB 阶段别为了 “好拿分” 把 HL 全换成 SL,至少保留 1-2 门与目标专业匹配的 HL(如申商科选 HL 数学、经济);A-Level 从 AS 阶段就盯紧主科(数学、物理、化学等),避免 “AS 成绩差,A2 补不回来”;

核心课程偏科要及时救:美高学生英语 GPA 4.0 但数学 3.0,国际学校学生 IB 化学 HL 5 分但数学 HL 3 分,都会拉低总 GPA 竞争力 —— 这些 “短板科目”,才是培优的重点。

美高 / 国际校学生常踩的坑

在我们辅导过上千名美高和国内国际学校学生后,发现大部分孩子 GPA 上不去,不是因为 “学不会”,而是踩了这些典型坑:

选课盲目:美高学生 10 年级跟风选 3 门 AP,结果精力分散,AP 生物只拿 3 分;国内国际学校学生 IGCSE 升 A-Level 时,没衔接好物理 essay 写作,导致成绩骤降;

核心漏洞不补:AP 数学总错 “积分应用”,IB 化学总丢分在 “实验报告误差分析”,却只靠刷整套真题补分,没针对性解决 “某类题型” 的问题;

GPA 波动不会控:一次月考没考好就慌了,不知道通过 “作业提分”“课堂参与加分” 弥补,眼睁睁看着 GPA 持续下滑;

分不清 “重点课程”:把时间花在 “非核心选修课” 上(如美高的烹饪、国内国际学校的艺术选修),反而忽略了数学、科学这些 “大学必看” 的核心课。

这些问题,恰恰是 NACAC 报告里大学最看重的 “核心课程 GPA” 和 “课程强度”—— 如果不及时解决,哪怕活动列表再长、文书写得再好,也可能因为 “第一门槛不达标” 被筛掉。

帮美高 / 国际校学生 “稳核心、提硬分”

针对这些痛点,我们的 GPA 培优和规划服务,从不搞 “盲目刷题”,而是精准瞄准 “大学看重的核心”:

1. 核心课程靶向补漏:不浪费时间,只补 “提分关键点”

先诊断再补学:针对 AP/IB/A-Level 核心科目(数学、物理、化学、英语),先帮孩子找出 “具体失分点”—— 是 AP 微积分的 “换元法步骤错”,还是 IB 化学的 “有效数字书写不规范”,避免 “学了半天没踩到分点”;

按评分标准教:比如 IB IA 实验报告,直接对照 “探究设计、数据处理、结论反思” 的评分细则教;AP FRQ 答题,教孩子 “写清步骤、用数据支撑观点”,确保拿满 “过程分”;

同步课堂进度:美高学生对接学校 AP 课程节奏,国内国际学校学生匹配 IB/A-Level 课堂内容,比如学校刚讲完 “AP 物理力学”,我们就针对性练 “受力分析真题”,学完就用,不脱节。

2. 课程强度规划:帮孩子 “选对难课,不踩坑”

美高学生:结合 “年级 + 专业目标” 做 AP 选课表 ——10 年级从 “1 门核心 AP+Honors 课” 入手,11 年级根据 10 年级 GPA 情况增到 2-3 门,12 年级聚焦 “高价值 AP”(如申工科选 AP 物理 C、计算机),避免 “选课太多崩 GPA”;

国内国际学校学生:IB 阶段帮孩子规划 “HL/SL 组合”,比如申生物专业选 HL 生物 + 化学,SL 选容易拿分的科目;A-Level 阶段对接 “AS→A2” 难度,提前补 “AS 没吃透的知识点”,避免 A2 跟不上。

3. GPA 波动急救:帮孩子 “救分”,更帮孩子 “稳节奏”

短期救分计划:比如期中考后发现数学掉分,立刻制定 “1 周专项补漏”—— 每天练 5 道同类错题,梳理 1 个知识点,下场小测就能看到效果;

长期 GPA 管理:定期记录核心课程的 “作业得分、测验情况”,提前预判薄弱环节,比如发现 IB 数学 “矩阵运算” 总错,提前 1 个月针对性练,不等到期末才慌;

最后给家长的一句实话:冲 TOP30,先把 GPA 地基打牢

NACAC 报告的数据已经说得很清楚:美国大学录取,从来不是 “比谁的活动多、标化高”,而是“比谁的核心课程 GPA 稳、课程强度够”。对美高和国内国际学校学生来说,10-11 年级是 “GPA 黄金期”,错过这个阶段,后续再补会更难。

如果你的孩子正处于美高 9-12 年级,或国内国际学校 IGCSE/IB/A-Level 阶段,面临 “核心课程 GPA 低”“选课迷茫”“不知道怎么提分” 的问题,不妨联系我们。