每年申请季,无数学生在衡量自己的成绩、活动、经验时,常常陷入一个问题:为什么我的GPA够好、活动够强,最后还是被拒?

这其实并非因为你“不够优秀”。而是你可能没以招生官的视角,去理解那份材料背后“有人”的维度。

在美国顶级高校的申请流程中,文书不只是文字展示,更是一座桥梁——它连接的是你与大学录取委员会之间的那次“见面”。而你若想在海量竞争者中脱颖而出,就要让这座桥清晰可见、有温度、有内核。

文书的真正作用:让他们「看见一个人」

某常青藤招生官曾用电影比喻文书的角色:它像电影开场的影像,或者书籍的第一页——目的不在炫技,而在“设置基调”。

当招生官翻到那份文书,他们希望有一个念头:“我在认识一个真实、立体、会思考的人”。如果读后他们能觉得:“我知道他/她是谁,也知道他/她加入我们校园会带来什么”,那你就成功了一半。

但很多学生误以为:只要写得漂亮、铺设好故事、用词优雅,就能取得优势。事实上,招生官指出:“对许多被录取学生而言,他们的文书并不是我们讨论最多的那部分,有时甚至不是前三项。”也就是说,文书虽重要,但并非万能钥匙。

那么,文书到底在什么时候“拉开差距”?可以这样理解:当你成绩、活动、荣誉都达标了,文书的作用就变成——把这些条件串起来,展现一个“完整的你”。就像胶水,把散落的成绩单、活动列表、推荐信贴合成“我是谁”“我为什么合适”“我未来能做什么”的整体图景。这个图景没清晰,招生官就只能看到碎片,而你就淹没在“条件都不错”的人群里。

优秀文书的实战写作规则

下面是写出高质量文书时,所有人都适用的“基础 +进阶”组合规则。实际操作时,对照检查下即可。

01、展示胜于讲述

抛掉那种“我参加了…我学会了…”的平铺。改为以细节开场:场景、声音、内部冲突、你当时的感受。

例如:不是“我担任社团社长”,而是“当社团成员第十次提出项目失败后,我走上讲台…”。

这样的开场更容易抓住招官的注意力,也更容易让他们“身临其境”你经历的那刻。

02、保持反思性

你写的故事,无论主题多酷,最终落点必须指向“我”。

例如:你在一个支教项目中帮孩子学习,除了记录你做什么,你还要写:这个经历让我看到了什么?我的原有认知被挑战了吗?因此我改变了什么?未来我带着这些思考去做什么?

这个“结果”不一定是赢得比赛、拿奖项。更重要的是展示你“学会思考”“看见自己”“有成长潜力”。

03、让文字听起来像你

文风不需模仿“名家作品”。如果你本身幽默,那偶尔一句轻松话可;如果你性格内敛,那就用简洁而真实的语气。

招生官希望读文书像在听你讲话,而不是在读“润稿”。当你用的不是真正你自己声音,反而会弱化你的个性。

特别提醒:避免“一个模板写完所有学校”的通用文书。每个学校/专业你都可以在细节上加入对应信息,比如该专业你最感兴趣的课、你对该学院的了解等,这能增强“你选择它不是偶然”的感觉。

04、简洁自然

大多数文书长度限制在 600‑650 词。篇幅不是越长越好,反而可能让思路散。

行文应当易读、清晰、流畅。优先让读者明白“你在思考什么”,而不是被你复杂句式或长段落累垮。

在校对时,可以按照“一句一句读出声音”的方式审查:读起来“像我”吗?句子是否冗长?是否能删减而不损失意义?

主题方向与写作策略:选题不是关键,深度才是

招生官们整理过数万份文书,发现以下几类选题在实践中效果尤为明显。但“好题目+故事”仍需要你自己填满细节。

思维转变路线

示例:你曾认为…后来因为…我改变了…

要点:重点不是你原来的“错误观点”,而是“你为什么曾那样想”“你后来为什么改变”“这个过程教会了你什么”。

招生官喜欢看到这种“我原以为/后来我知道”的思考轨迹,因为它预示未来你会继续反省、进化。

关系塑造路线

可以是师生关系、团队关系、朋友关系、家人关系。关键看你在关系里“塑造了自己”与“被塑造”。

写作时:先介绍关系背景 → 你们互动中关键一刻 → 你因此学到了什么 → 你用这些经验未来如何发展。

避免把主角变成他人。记住文书主角永远是“你”。对他人的赞美不可替代你自我成长的展现。

热情驱动路线

如果你对某件事持续投入、反复思考、甚至遇阻也没放弃,就有写的价值。

写作提示:开篇可以从一个细节说起(如深夜实验室、反复练琴、社区志愿的清晨)。然后写你为什么热爱、你怎么投入、你收获了什么。最后连结未来:这份热情让你想怎么走?想用它做什么?

独特性在于这个热情是否真实、你是否做了比“参加”“喜欢”更深的行为。

地点/身份轨迹路线

地点:家乡、社区、移民经历、特定文化背景都可作为叙事起点。地点承载故事也承载身份。

写作建议:用“我从…来”“那个地方教会我…”“从那里我看见…”的线路,描绘你成长轨迹的起点。然后说明为什么这段背景对你选择专业/对校区/对未来愿景有影响。

优势在于它让你的文书带有“身份+背景+方向”,不是抽象的“我喜欢科学”,而是“在那个社区里我怎么观察到科学问题/怎么行动起来”。

脆弱+成长路线

大胆写你的失误、你的困惑、你的低谷。关键在于:你怎么面对、你怎么反思、你怎么走出。

写法建议:开头可以“我从没想过…直到那天…”,中段详写当时情境、感受、挣扎,结尾转向“通过这一经历,我学会了…我现在打算…”

为什么有效?因为招生官看见的不只是“你做了什么”,更是“你是谁”“你能成为什么样的人”。展现脆弱其实是一种成熟。

实用校对清单 & 提交前最后三问

在你完成草稿、开始修改之前,把下面这10项当作最终排查清单:

- 开篇第一段是否“拉人眼球”但不过度?

- 故事情节是否具体(时间、地点、感受、行动)?

- 我有没有“从做事”转到“反思+未来”?

- 文书是否听起来“像我”?请其他人读一遍:一句话“你像谁?”

- 是否大量使用抽象句?是否能改成具体句?

- 是否至少有一处体现“挑战”(学术/非学术)?

- 是否清楚地连接到未来——为什么我选择这个专业/学校?

- 是否避免“我参加了很多活动”式表达,而是“我专注了X件事并取得了Y收获”?

- 是否校对错别字、语法、格式?有无拼写错误/链接残留?

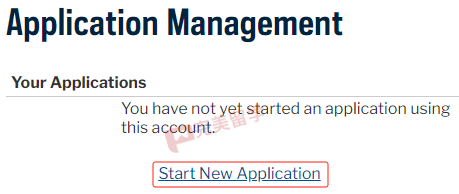

- 是否准备好提交?文书是否在截止前上传,并保存确认截图?

最后三问:

- 这篇文章听起来像是我在说话吗?

- 阅读后招生官是否能“看到我”“理解我”?

- 我是否自豪地向学校宣告:“这是我”?