一切论证的构成要素(图尔敏模型介绍)

这一节主要介绍斯蒂芬·图尔敏的推论模型,也叫toulmin模型。亚里士多德提出的三段论结构长久以来都是人们进行逻辑推论的基础,而我们也发现三段论并不能很好的适用在生活的方方面面中,它的规则要求太严格了,而图尔敏所提出的一种新的结构让人们可以更加自如的讨论某个事实和某个结论之间联系的强弱。

01

图尔敏模型主要包括如下六个组成部分:主张、根据、推论/担保、佐证、强度、反驳/保留

主张(claim)

关于主张的定义在上份文档中已经介绍过了,此处不再赘述,只需理解主张,即我们需要论证的结果即可

根据(ground)

根据,在图尔敏早期以数据(data)表述,后在教科书《推理导论》中更改为根据(ground)。根据是主张的事实基础,可以将其理解为我们之前了解的“举证”中的证据。

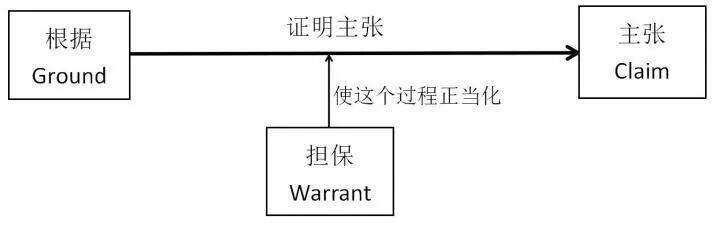

推论/担保(warrant)

吴家麟学长将Warrant翻译为担保,意在让辩手自行发掘了解warrant的真实意义以及在图尔敏模型中的作用。在游梓翔老师的《认识辩论》中,warrant被翻译为推论,这是更加符合这个词本来含义的翻译方法,不过之后依旧会采用“担保”的翻译方法。

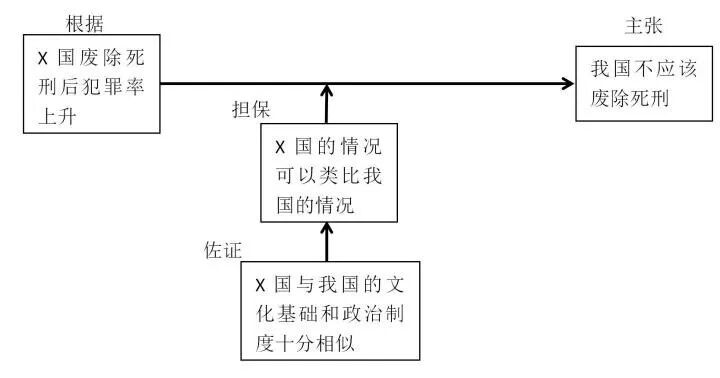

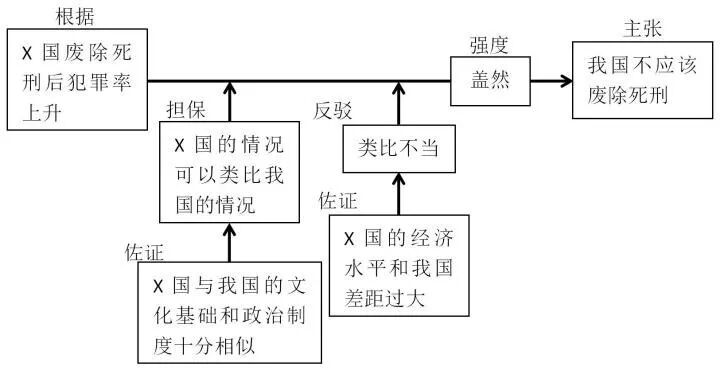

在推论这一章节的一开始我们就了解到了,光有单纯的“事实证据”在有些时候是不能够直接证实我们的主张的,需要辅以推论,也即此处的担保,才能让用根据论证主张的行为正当化,才能证明我们所提出的某个事实可以应用到某一特定的情境下。图例如下:

主张、根据、担保这三个要素是所有的论证行为都要具备的基础要素,而这三个要素也可以自行组成一个论证行为,但是一旦我们将对手的异议和质疑、根据和担保自身的不必然性考虑在内的时候,我们就可以引入剩下三个元素进行分析。

佐证(backing)

佐证是对我们论证过程中出现的推论/担保提供的事实证据,因为我们的担保不是一经提出就会轻松的被认可的,所以必要的佐证是不能少的,当然对于我们的论证的反驳很多时候也需要佐证支撑。

图例如下:

强度(modal qualification)

因为必然的事情没有什么特别好讨论的,辩手主要的精力都集中在那些非必然的问题上,所以我们需要引入强度的概念(也译为模态限定)用来评判通过这样的论证所得出的结果的真实性或可能性。按照从强到弱,结论的可能性和真实性可以被划分为如下四个级别

必然、或然、盖然、偶然

强度是结合了正向的论证和逆向的反驳后对某个主张的可信度作出的评判的标准

反驳/保留(rebuttal)

反驳(warrant)也译为保留,是指那些一般由对方辩友提出的削弱主张的强度的意见或者主张的例外情况(通常有除非等字眼),同样,反驳或者保留一般也需要佐证作为支撑

图例如下:

02

推论的类型

这一节主要介绍在我们的论辩过程中较常使用的几种推论方法,其中“权威论证”我只在游梓翔老师的《认识辩论》中有看到。

推论一般可以分为演绎和归纳两种方法,演绎推理是从一种普遍的属性通过对个例的定义限制从而得出个体的属性,三段论就是一种精典的演绎推理;归纳推理则是从个例出发通过一个个个例的集合得出某个群体所共有的属性。也可以说,演绎是从一般推到个别、归纳是从个别推到一般。而归纳推理通常较难得出必然的结果,就像我们说“这次我去了美国旅游遇到的美国人都超级nice超级有礼貌,所以全部美国人都是超级有礼貌的”是很难必然成立的。

演绎推理则更可能得出必然的结果,具体机理就和我们之前讨论的三段论一样,“所有美国人都是超级有礼貌的,tom是美国人,Tom超级有礼貌”而演绎推理面临的问题在于首先的必然的大前提通常很难得到,就好像这个三段论中我们知道“所有美国人都是超级有礼貌的”是错误的一样。

举例

单个的例子的论证效力其实是很低的,尤其是对于某一个群体的问题的时候,个例的堆砌只能证明某种现象的存在,而不能论证该情况的程度、普遍性等问题。举例论证的用途一般有两个

·证明现象存在:在对方辩手提出某个必然的全称的现象的时候,举出某个反例是十分有效的手段。比如:(这个比如就是证明现象存在的)

正方:只要做了明星那么异性、毒品、金钱的诱惑是完全无法避免的,从而会导致个人的堕落

反方:对方辩友错了,就我所知景甜就没有面临过毒品的诱惑,看起来也并非是只要做了明星就一定会被诱惑的嘛

·提炼群体的普遍属性:通常在论证某个群体所共有的属性的时候,我们会采取在这个群体中找出某个为人所共知或者具有代表性的个体作为例子,比如在“普通大学生选择成为明星值得还是不值得”的辩论中反方提出“作为科班出身对娱乐圈有一定了解的李代沫通过中国好声音一炮而红但是因为他还不够成熟谨慎所以最后犯了错误吸了毒”希望通过这个例子来论证成为明星而爆红带来的巨大的诱惑容易使涉世未深的大学生堕落,可惜在之后的论证过程中不断重复“李代沫的例子还不能说明问题吗”“李代沫身败名裂的后果难道还不严重吗”,后续的论证充其量只能说明“千万别吸毒”,但是并没有论证清楚,成为成为明星对于大学生这个群个体来说为什么堕落的概率会很高。这也是辩手们经常犯的错误,不去提炼个例之间的共性。

当我们需要论证某个群体的属性的时候比如“大学生涉世未深贸然去做明星容易受名利诱惑而堕落”,当然首先我们可以从理论的角度来说明,告诉评委现代大学生心里成熟的分析报告,大学生对于娱乐圈的错误认识,但是这还不够直观,所以举一个个例更能够让听众心里明白,之所以这一整个群体会有这样的倾向,是因为它们在某种程度上和这个个例是一样的。

所以在举例的时候孤立的提出一个个个例无法论证群体的属性,而需要在提出个例之后补足论证“正是因为李代沫还年轻还不清楚这其中那么多的陷阱,才更加容易被巨大的名利冲昏头脑,从而陷入别人诱惑他吸毒的陷阱中,科班出身做了歌手多年的李代沫尚且如此,我们当今胸中一腔热血抱负的涉世未深的大学生就更加抵抗不住了”。所以说举例在很多时候并不是单纯的用这个例子来让听众相信你的主张,反而是让听众能够通过这个例子来“理解”你的逻辑,从而能够更加直观的理解我们对于某个群体的属性的抽象概括是如何体现在在一个个具体的个例上的。

所以举例论证的两个关键在于,首先所举的例子是否属于要论证的群体,其次是否对个例进行了恰好的充足的归纳。

类比

类比与举例的用途在某种角度上是相似的,但这二者本质的区别在于素材的来源和标准,举例论证所举的例子必须来自需要论证的集合之中,比如论证中国人的现象的时候只能举中国人的例子,而不可以举美国人的。类比论证所类比的对象是要在论证对象之外的某个和论证对象有“关键相似点”的,而这个“关键相似点”是影响类比强度的关键。关键相似点在于我们要论证的结论所必须的要素是否相似,就好像我们要论证封建帝王的荒淫无道就不能类比街边流浪汉一样,起码也得是个流浪汉头目,这里的关键相似点就在于权力。

类比论证通过类似A在和B相似的C中出现,既然B和C那么相似,A也会在B中出现的方式用一个相似的已知结果的事物类比论证对象,让听众相信结果的成立。比如在高中课文《邹忌讽齐王纳谏》中,邹忌就将齐王面临的情况类比成自己的情况,自己的小妾和客人都夸他比城北徐公要美,同样齐王身边也有很多人称赞他,但邹忌的小妾和客人之所以夸赞他都是有所求的,那么同样齐王身边称赞他的人应该也是有所求的。这里的关键相似点首先在于“称赞”,邹忌和齐王都是面对着很多称赞的人,而相似的情况很有可能得出相似的结果,这里的结果是,齐王身边称赞他的人很有可能和邹忌身边的人一样是有求于他才故意这么说,所以需要广纳谏谨修身。虽然邹忌也可以直接告诉齐王“大王呐,你身边成天夸你的家伙都是有求于您故意夸大您的优点,您还是需要多多纳谏啊”,但是讲一个小故事,让齐王自己思考其中邹忌和自己的相似之处,并且得出某个自己思考明白的结论则更加有说服力。

而类比论证是很容易“类比不当”的,因为两个不同类别的事物虽然关键的地方是相似的,但是决定结果的通常不是一两个因素,而是事物的整体。比如最常见的毒品类比。我们常常能听到诸如“吸烟因为能带来满足感所以不应该被禁止那么吸毒也有满足感啊,对方辩友怎么不去吸毒呢”“XX很爽所以应该推广,吸毒也很爽啊,你怎么不吸毒呢”,不得不说我们大学生群体对毒品真的是深恶痛绝,几乎到了万恶之源的地步。但这里毒品和香烟类比不当之处在于毒品对于人类身体的破坏到了一个临界值,超出了我们所能容忍的范围,而大部分香烟并没有达到这么严重的程度(我不吸烟我也不知道是不是有香烟厉害到和吸毒一样),只是在“爽”和“对身体有损害”两个关键相似点上相似,能够让人理解“即使某样东西能带来满足感但依旧需要考虑到它对人体的损害”的逻辑,但并不能以此论证香烟应该被禁止。

类比论证的关键在于,首先两个对象是否足够的相似,不相似部分是否影响结论的相似。

因果

因果论证通过建立某种因果关系并结合我们对结果的偏向来论证“如果我们想要或者不想要这个结果我们应该怎样”的主张。而从原因推及结果和从结果出发回溯原因都是常用的手段。比如:在“中国大陆大麻交易应不应该合法化”的辩论中,反方会提出“大麻交易的合法化是毒品泛滥的原因”,从而在“大麻交易合法化”和“毒品泛滥”之间建立了因果,以论证“如果不想毒品泛滥的话大麻交易就不应该合法化”的主张。同样反过来在“解决校园霸凌问题主要靠法律还是教育”的辩论中,正方(法律)就可以提出“校园霸凌频发的根本原因是青少年的恶劣行为得不到有效的惩治,所以应该主要靠法律,让霸凌事件第一时间被解决被归管”。在这类问题中正反双方通常需要找到问题的本质原因,从而论证“更能解决本质问题的手段更加适合”。

对于因果论证,我们需要明确,首先我们建立的因果联系是否正确,其次我们所提出的原因是否是唯一的或者主要的。

迹象

迹象论证与因果论证是相似的,但是其重心并不在于通过因果的关系来让听众做出选择,而是通过介绍某个较小的现象,来论证某个更大的隐蔽的现象的存在,及通常所谓的冰山一角,通过一角来论证冰山的存在。比如身体出现大面积的莫名出现的淤青就是白血病的迹象,当然我们也可以明白的阐述,因为人体得了白血病之后的一系列反应最后会在体表呈现这样的淤青,但是重点在于证明白血病的存在(迹象),而不在证明白血病导致了淤青所以我们不要得白血病就不会有淤青(因果)。

迹象论证所面临的检验和因果论证也是类似的,首先要明确迹象是否必然代表现象的存在,有没有可能有多大可能同一个迹象会代表别的现象的存在,其次要明确迹象所代表的存在的现象的程度如何。

权威

权威论证在某种程度上是一种简化论证的手段,通过例举某位专业的、知名的、有权威的个人或者机构的理论来论证自己的主张。比如我们常见的“爱迪生曾经说过天才是百分之九十九的努力加上百分之一的灵感而这百分之一的灵感尤其重要所以灵感比努力更重要”,在这个例子中辩手并没有论证爱迪生这句话的合理性,而是直接用爱迪生的言论作为自己的论证,将论证的可信度交给爱迪生的权威性,听众对这个权威个人的信任有多高,这个论证的强度就有多高。