P叔是一个爱打游戏的人,这几乎是凯旋所有学生都知道的小秘密。自从有了自己的收入,游戏机和各种大作就在我的生活账单里占据了不可忽视的位置。

可问题是,近五年来,我一直在被同一件事困住:

人到底应该如何分配现实时间和虚构时间?

我白天和周末都要雷打不动的工作、学习、带孩子。

我会见缝插针地打游戏,比如把孩子哄睡后,工作的间隙,面试面前辅导的间隙。

我会习惯性地打开主机,玩一会儿单机游戏做做任务。

但只要游戏时间一长,我立刻会被熟悉的内疚击中:

这些时间是不是该用来做点别的?是不是浪费了?

更奇怪的是:

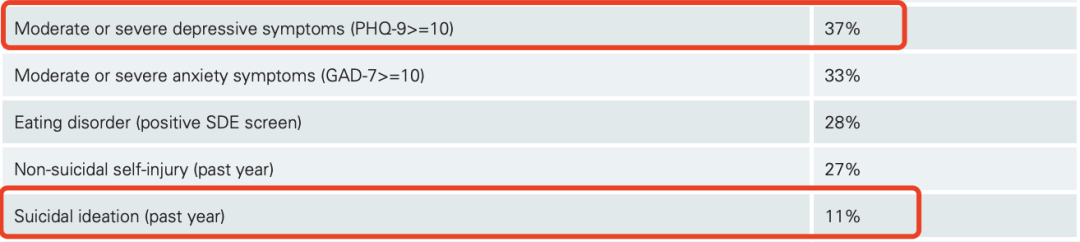

如果我连续几天完全不碰游戏,我又会进入另一种状态:

精力低下、容易疲惫,甚至更容易生病。

过去几年,我试过改变玩法、改变时长、改变节奏,

效果各异,但都不太满意。

我觉得关键在于始终缺少一个能解释我这种状态的理论框架。

到底是否应该玩游戏,玩多久,玩什么类型的游戏?

可能这个问题有无数的博主在分享经历,各种育儿专家各抒己见,但我一直有一个自己笃信的观察。

这些人,大部分都不是游戏玩家,站着说话不腰疼。

所以这么个小问题一直在困扰我。

这里我所说的“游戏”,特指非多人竞技的单机游戏。因为手游、网游的商业模式带有强成瘾机制,本质上不属于“休闲”——如果某一瞬间让你觉得无趣了不上头了,就不会再充值氪金了。

单机游戏不同,它是买断制,创作者只需要把世界、故事、玩法做到最好,不需要像手游那样吊着玩家持续充值,不需要触发多巴胺成瘾机制。

同样地,不玩游戏的同学,也完全可以把我的困境类比成“小说”,当然这里说的小说,也指买断的、非追更的小说——否则作者也会用各种“扣子”触发成瘾机制。

换句话说——哪怕不触发成瘾机制,虚构世界依然在折磨我:

我到底应该如何在生活中使用这部分虚构时间?

它在一个成年人的心理结构里,到底承担什么功能?

直到最近,我邂逅了一篇法国心理学家和社会学家的研究,我才对这个问题有了一个初步答案:

原来游戏于我并不是在浪费时间,我是在恢复。

那这个恢复,应该量化到每天多久?怎么安排?

就这个话题,我想和大家随便聊聊。

一、现实与虚构两条时间线:我们从来没学过怎么分配

Le monde fictionnel n’est pas une trahison du réel, mais la condition même de sa continuité.

(虚构世界,不是对现实的背叛,而是现实得以继续的条件。)

——法国社会学家阿兰·埃伦贝格(Alain Ehrenberg)。

他认为,现代人的疲惫,不是因为我们玩得太多,而是因为我们承担得太多。

在法国心理学的传统里,从温尼科特(Winnicott)到 Serge Tisseron、再到 Catherine Malabou,都反复强调一个概念:

人类需要一个“可脱离的空间”(espace pour se détacher)。

现实世界,是“non-fiction”的时间:

有重量、有责任、反馈缓慢、目标模糊、永远做不完。

虚构世界,是“fiction”的时间:轻盈、封闭、规则明确、反馈即时、身份流动、失败可重来。

如果一个人永远只活在现实里,他的心理结构会逐渐僵硬、变脆,法国哲学家 Malabou 有一个术语来描述:“失去可塑性”(perdre la plasticité)。

其实东亚文化里,人是被“现实时间”压着往前推的。

在我接受的教育里,有这么一种逻辑:

把事情做完,才能休息。

完成所有责任,才能玩。

今天没进步,玩就是罪恶。

我想这是很多尚未躺平的人的共同焦虑。

但问题是:现代生活的任务永远做不完。

如果恢复永远放在“做完之后”,那永远也得不到恢复。

甚至,这份研究里给了这样一个解释:

之所以有很多人一碰游戏就停不下来,是因为能量系统已经严重透支了。

为了解决这个问题,法国人的视角是这样的:

一个健康的生活,是现实与虚构在一天中不断交替。

现实负责推进生活,

虚构负责修复生活。

没有任何一种时间可以完全取代另一种。

所以具体怎么做呢?

二、游戏是唯一一种“强脱离”

在所有虚构活动中,作者研究了小说、电影、剧集、音乐、散步等,结果发现:

游戏具备最强的“心理脱离机制”(détachement psychique)。

其原因,是因为游戏满足了四个条件:

规则明确,反馈即时现实任务是模糊的。这点大家应该不陌生、。

在现实生活中,什么叫“做个好父母”?

什么叫“学习得足够”?

明天会不会更好?没人能保证。

而游戏是清晰的:

下一个任务是什么?

如何达成?

获得什么奖励?

更有甚者,失败了还能重来。

这种“可控性”,对大脑来说是极强的修复。

身份切换,从“承担者”变回“行动者”。

现实里,本人永远是责任主体,但在游戏里,这个人可以变成任何角色:冒险者、大富翁、破坏者、战士等等等,这种身份切换,能把现实中的角色压力卸下来。

沉浸感足够强,可以中断现实的思绪

在研究中发现,哪怕是阅读特别感兴趣的小说,也会发生走神;散步、运动也非常容易干着干着就想工作。

但游戏是所有娱乐中最容易把一个人“带走”的。

这里浅谈一下这种脱离和“多巴胺上瘾机制的区别”。

游戏的脱离,其本质上是让一个人以一种全新的维度来进行一连串的决策和解决问题。游戏里都是真问题,不管你是堆时间,解密,你必须主动规划,去解决这些真问题。

但多巴胺上瘾机制的典型,就是刷短视频,内容是什么不重要,而是刷、刷、刷,停不下来。

在这里,法国的心理学研究里有一个金标准:

La meilleure récupération, c’est celle qui te fait oublier totalement les tâches réelles pour te plonger dans un nouveau défi, doux et volontaire.

最好的恢复,是让你完全不再想现实任务,而主动开始一种新的温和的挑战。

游戏能做到,但大部分娱乐做不到。

最后一点,游戏的失败成本极低:你可以被允许“只是玩”。

现实的失败会带来真实结果,真实的惩罚。比如丢掉工作、考试失利、养出熊孩子。

但游戏里的失败,是安全的、低成本的、可重来的。这种安全边界,是大脑恢复的温床。

三、用虚拟世界来恢复,先现实后虚拟

法国人的研究给我最大的启发是它的行动指南。

它必须贯穿在任务之前、任务之中、任务之后。

所以回到最初的问题,我到底应该把这个恢复,量化到每天多久?怎么安排呢?

我认真读了一些全球心理学家、组织行为学者、以及欧洲工作心理学协会的研究,发现它们并不完全统一,但有几个共同趋势非常明确。

我把它整理成了一个“能实际用的方法”,我自己尝试了两个月,效果还不错。

📌一、任务前(pre-recovery):5—15 分钟

启动不需要很长,关键是“切换”。

(源自Université Paris Cité / CNRS 的心理恢复实验)

5 分钟轻活动(论文中提到的是music / short walk / light fiction),就能让“启动动力”提升约 20%,并显著降低任务开始时的情绪抵触感。

核心原理是这所谓的“浪费的 5 分钟”,是在节省可能出现的30 分钟的拖延。

篇幅有限,简单来说就是,大部分我们拖延的行为,都是源于心理抵触、情绪惰性、任务恐惧、不知道怎么开始,等等等。

我自己给我自己的安排就是,跳15分钟有氧操。亲身感受是大部分时间跳操的时候全是有挑战的工作在思绪乱分,但是过了一会儿就沉下心来了,可能和出汗了,开始有点小喘气了都有关。

论文里推荐是每天 1 次就够,我觉得早一次中午一次效果最好,毕竟早上和下午往往面对的挑战不一样。

📌 二、任务中(micro-break):每 45–90 分钟一次,每次 1–3 分钟

这是所有我能查到的研究中最一致的结论,大部分都是法国人做出来的。比如Paris Nanterre的研究指出:

人类注意力在 45–90 分钟会出现一次自然衰减。如果不休息,大脑会进入“疲劳自动驾驶”状态。

经试验测试最有效的 micro-break 时长是:60 秒到180 秒。注意不是 5 分钟、10 分钟!

因为越长越容易“打断节奏”,但不足以沉浸恢复。

这是最容易被忽略、但恢复效果最强的一环。

有效 micro-break 包括:喝水,发呆 30–60 秒,看一个搞笑段子,拉伸,一局轻度小游戏(不超过 2 分钟),深呼吸 10 次——其中很多项目也和咱们国家卫健委的指南是一致的。

特别注意:不能刷十分钟短视频,那会让大脑“前额叶耗竭”,恢复变消耗。我特地查了一下资料,原理是短视频包括这样一些特点:

1到5秒一个刺激峰值、快速切换画面、高饱和、声音大、冲击感强、内容密度极高、强算法驱动推给你更多同类刺激难以中断。

我自己的做法就是45分钟设置一个闹钟,到了时间就去接一杯水喝,路上拉伸拉伸,闭闭眼,深呼吸一下,反正很随意,用喝水引导一切。

📌 三、任务后(deep recovery):30–120 分钟的沉浸式恢复

这一部分,是我最在意的,毕竟一个游戏玩家搞半天调研,最在意就是:我到底可以玩多久?请科学帮我背书。

全球的研究没有给一个绝对数字,但有共同原则:

深度恢复的黄金区间是 30–120 分钟。

少于 30 分钟,就不够进入“脱离状态”;而多于 120 分钟,容易从“恢复”变成“补偿式沉浸”(前面提到的很多人玩游戏停不下来的状态),之后会更累更空虚。(总结自伦贝格、Tisseron 的研究)

所以,虚构世界需要“足够长的连续性”,才能把你从现实中带走。

虚拟和现实同样重要。

与其区分我应该干什么,不应该干什么;什么是好的,什么是坏的;什么是用来成长的,什么是用来消遣的,用虚拟和现实去区分就好。

所以我最后的行动就是:根据当天的身体状况,来安排1 -2小时游戏。如果我很困,就去补个觉然后一边泡脚一边玩一个小时;如果我状态比较良好,第一个小时我站着玩,第二个小时一边泡脚一边玩。

在这个过程中,我会把手机屏蔽掉,完全进入一个自我真空,不受打扰。

对于不喜欢打游戏的同学,找到这样一个虚拟空间,效果也是同样的,关键是深度脱离。

最后,我的问题可以得到这样一个答案:

在虚拟世界的休息,不是罪恶,为了更好地平衡现实和虚拟,我们应该先在现实世界里完成计划,最后投入虚拟世界的怀抱。

同时别忘了现实世界要有启动准备,和中间的小休息。