大家好,我是小谷,专注国际教育的数据研究。

奇点大学创始人兼执行主席彼得·戴曼迪斯在他2021年的著作《未来呼啸而来》中,就有了预言:

「人类社会的科技发展正在以指数级的速度加速,所有技术的发展和交织,都意味着未来需要人们理解和掌握不同学科领域的技术和知识。」

随着AI应用的普及,对人才的需求也从单一型变成了复合型人才,与之衔接的高等教育领域迅速响应——

19世纪的学科分类教学法也在被重构,跨学科越来越热门。

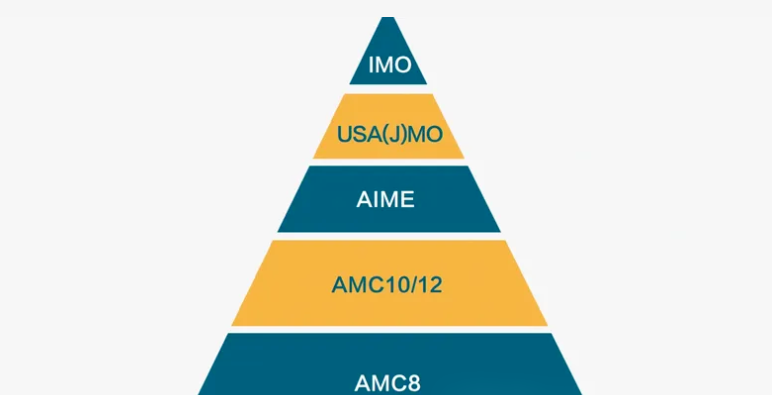

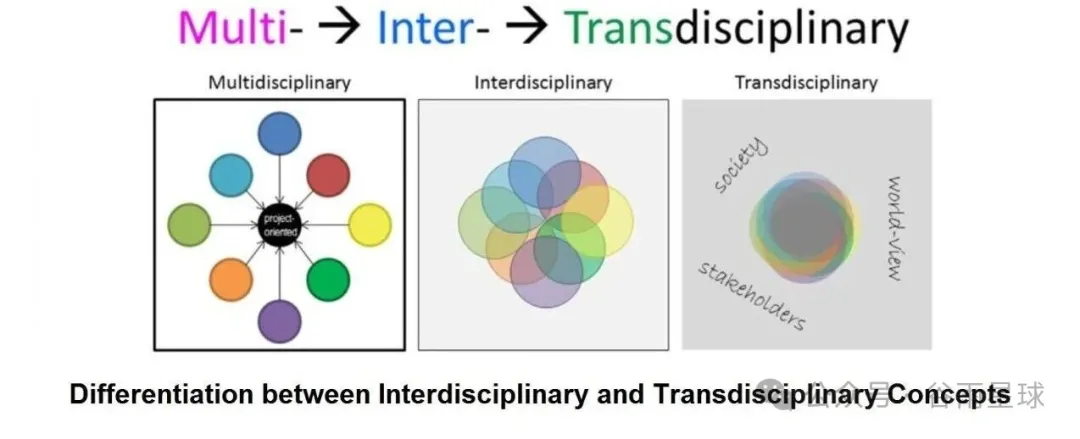

■跨学科的概念也有变化,从interdisciplinary 和transdisciplinary了,更强调融合。

如果说之前的跨学科指的是文科、理科、艺术、工科等大类学科内的跨界整合,近几年跨学科大多指的是「以科学为基础」AI+的深度融合。

一个新的变化,也意味着新的评价标准带来的排名大洗牌。

就在前几天,全球权威高等教育机构排名机构「泰晤士高等教育THE」,接连两年和Schmidt Science Fellows合作,刚发布全球首份跨学科学科大学排名Interdisciplinary Science Rankings——

MIT夺得世界第一,斯坦福紧随其后排名第二,这是意料之中。令人意外的是,八大藤校集体「失宠」,哈佛都没有排进前100名!

这个反差背后,或许藏着未来专业选择启示。

跨学科的定义变了

今年是泰晤士THE发布跨学科大学排名的第二年,跟去年比,参与排名的大学数量从从去年的749所增加到911所,覆盖94个国家或地区。

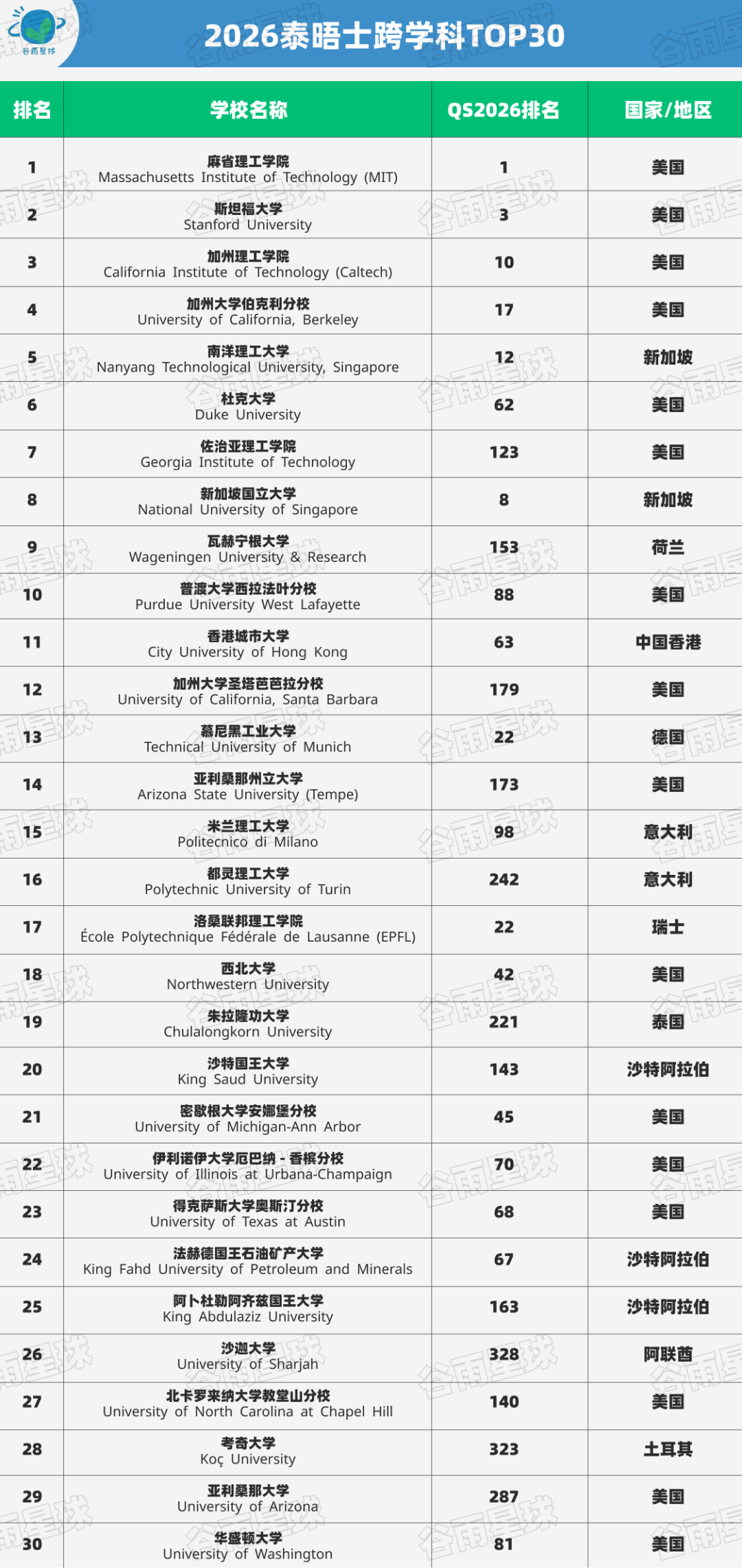

那么排在TOP30的都有谁呢?

这是THE第二年发布该排名,跟去年比,有三个关键变化值得留意:

变化一:重新定义跨学科

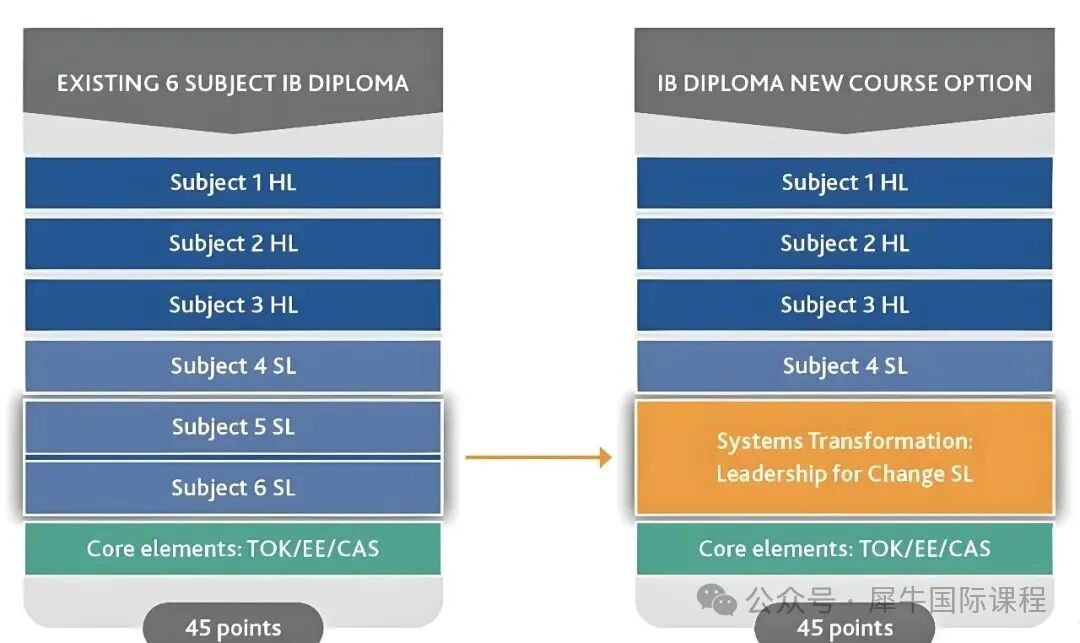

2026年最大的调整是,跨学科的定义从「纯科学交叉」扩展到「科学+非STEM学科」,包括社会科学、教育、心理学、法律、经济学、医疗健康等领域。

■在排名说明中,最后一句话的意思就是跨学科范围扩大到包括非STEM学科

也就是说,一个「生物+医疗政策」的研究,2025年可能被排除,2026年却能加分。

这个变化直接导致了排名的大洗牌。

变化二:公立大学优势更强了

加州大学伯克利分校这次直接冲到第四名,佐治亚理工学院新晋第七……

对比2026年和2025年的Top10大学,最值得注意的是,公立大校正在强势崛起。与之对应的是,除了杜克、西北等外,以藤校为代表的美国精英大学失宠,哈佛也没有排进前100。

伯克利、佐治亚理工、普渡等学校有个共同特点:它们都是规模庞大、资源丰厚、产学研结合紧密的公立旗舰大学。

一方面,规模优势让它们能同时在多个科学领域保持强大实力,例如伯克利有15个学院、超过300个学位项目,学生可以轻松跨学院选课和做研究。

另一方面,产业资源让它们的跨学科研究更接地气。例如,佐治亚理工是东南部的科技创新中心,学生能直接参与解决真实世界的复合型问题。

变化三:亚洲的大学参与度激增

在全球百强榜中,亚洲高校以49所的数量强势领跑,超过了北美(24所)和欧洲(15所)的总和。

中国香港地区上榜了5所大学——香港城市大学、香港大学、香港理工大学、香港浸会大学、香港中文大学;内地高校则有17所上榜,其中上海交通大学、复旦大学、同济大学,3所进入百强。

印度以88所大学成为参与数量最多的国家。

这说明跨学科研究正在成为全球高等教育的「新赛道」,而且不再是欧美的专利。

⬇️上下滑动查看2026跨学科排名Top100⬇️

藤校为什么失宠?

在这份排名中,美国高校依然强势,前十名占了七席,但问题就出在这里,那些我们熟悉的藤校,全部缺席前100。

哈佛?没进前100。

耶鲁?没进前100。

普林斯顿?还是没进前100。

这已经是藤校连续第二年在跨学科排名中集体缺席前十,这不是因为藤校不重视跨学科,而是游戏规则变了,综合排名和跨学科排名评估维度完全不同:

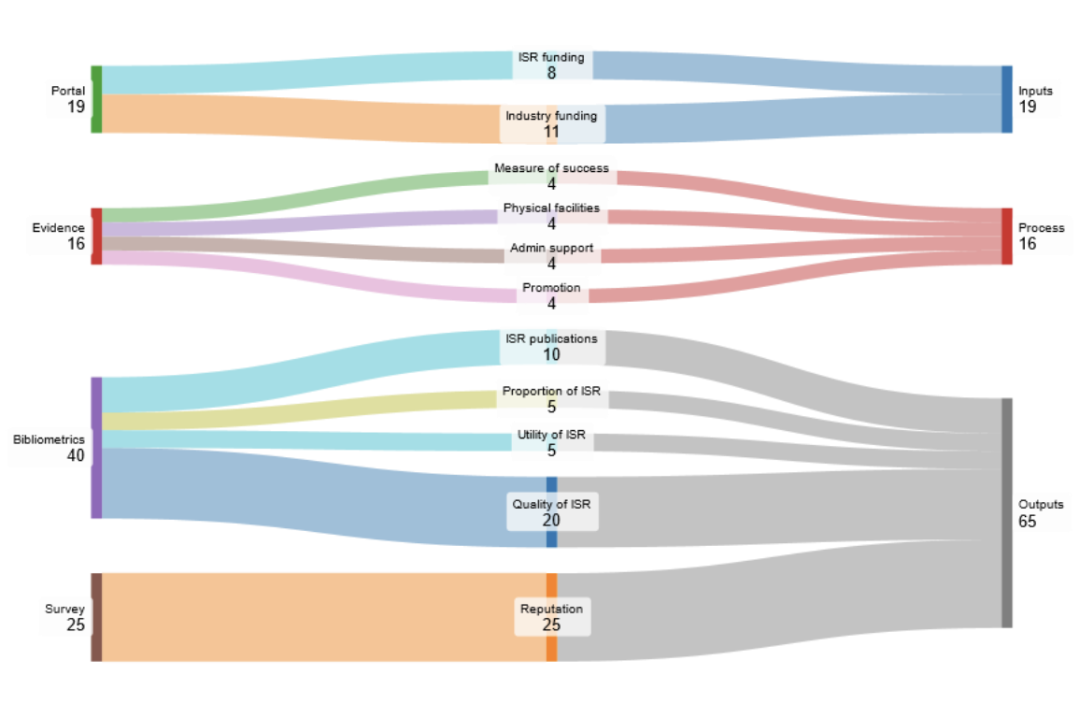

- 投入(Inputs, 19%)— 跨学科研究的资金支持

- 过程(Process, 16%)— 设施、行政支持、晋升机制

- 产出(Outputs, 65%)— 论文发表、研究质量、学术声誉

举个最直观的例子:

- 加州大学伯克利,THE 2026综合排名第9,但跨学科排名第4

- 佐治亚理工学院,THE 2026综合排名第41,但跨学科排名第7

今年的排名有所变化,也源自对于跨学科的定义变化。

今年,其将跨学科范围从「纯科学交叉」扩大到:包括多个科学学科的研究项目,或者一个或多个科学学科(计算机科学、工程学、生命科学、物理科学)与以下非STEM学科结合:社会科学、教育、心理学、法律、经济学、医疗健康。

这个调整很关键,也解释了藤校的「失宠」——

虽然范围扩大了,但评估的核心依然是「科学学科为主导」的跨学科研究。

换句话说:

- 计算机+法律(比如AI伦理)?算,因为法律在评估范围内;

- 工程+医疗健康?算,因为医疗健康在评估范围内。

但如果是商学院主导的项目(比如金融+市场营销)?不算,因为商科不在明确列出的非STEM学科清单里。

■例如宾大的沃顿+工程双学位项目,因为是商学院主导的项目,就不在评估范围内

耶鲁、宾大、普林斯顿等藤校的强项,很多是人文社科、商科、艺术领域的跨学科,或者是以人文社科为主导的跨学科项目。

但这份榜单关注的是「以科学为基础,向外延伸」的跨学科,而不是「以人文为基础,向外延伸」的跨学科。

这或许点出了一个残酷的事实——

在AI时代,纯粹的人文社科交叉已经不够「硬」了,科学+科学,或者科学+应用场景的复合型人才,成为新的香饽饽,「学好数理化,走遍天下都不怕」时代又回来了。

一些容易被忽视的细节

对于正在准备留学的人来说,这个排名或者也预示着热门专业的方向,就业市场在倒逼专业选择。

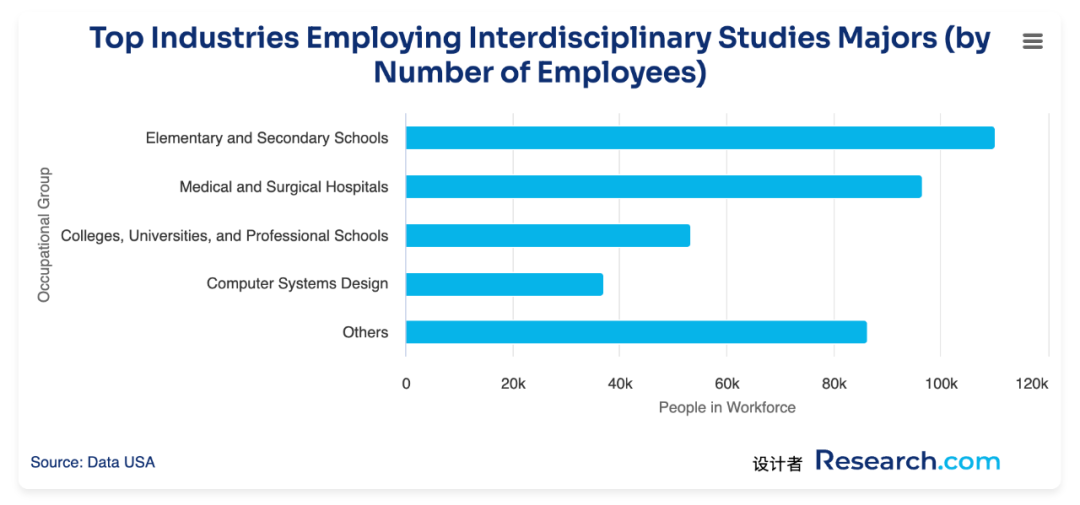

Research.com在2025年发布的职业数据很直接,超过90%的雇主认为批判性思维、沟通能力和适应能力是关键招聘优先项,而这些恰恰是跨学科教育最核心的培养目标。

数据还显示,36%的跨学科专业毕业生最终进入了管理岗位,这个比例远高于单一学科毕业生。

■2025年,哪些行业会雇用最多的跨学科专业毕业生?

但也有一个需要警惕的现实。

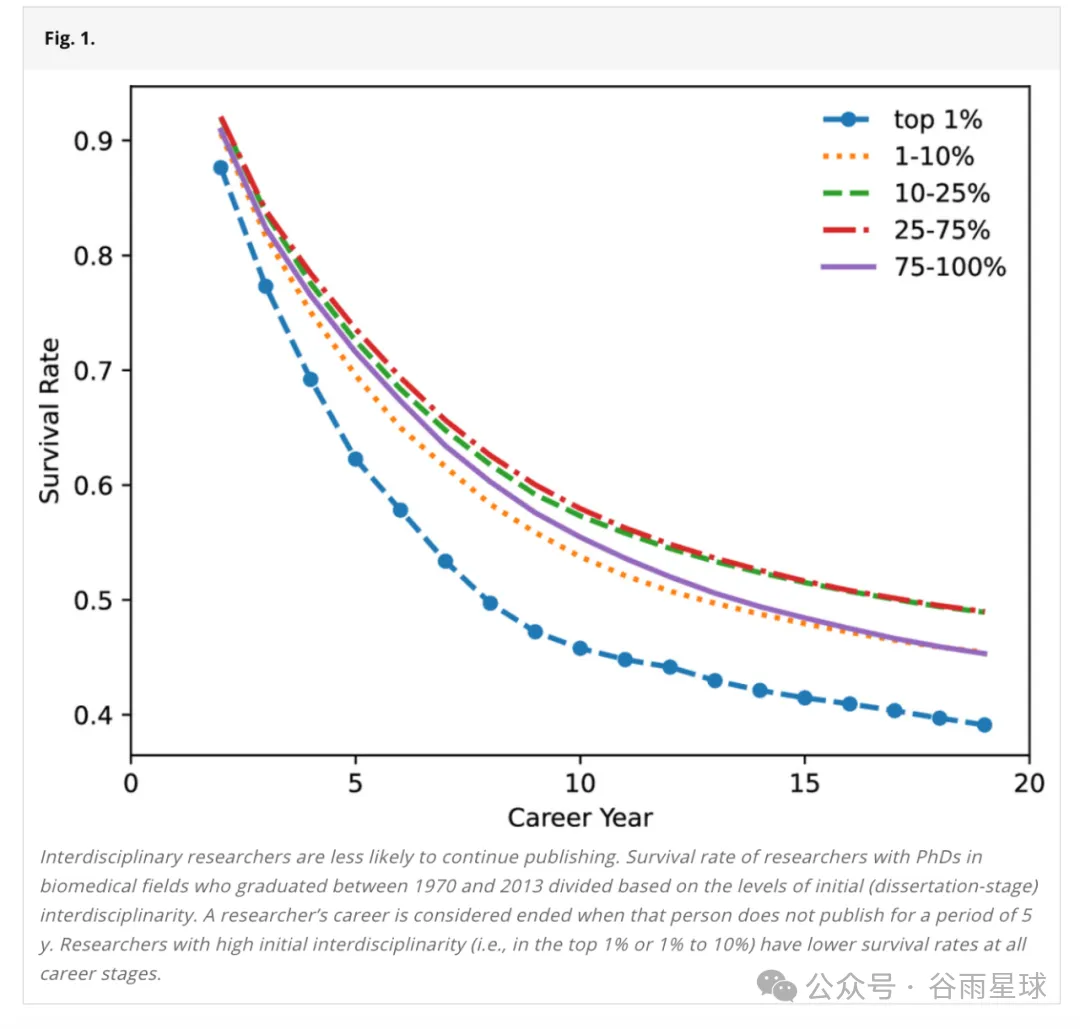

2024年7月发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)的一项研究,追踪了生物医学领域的跨学科研究者,发现职业早期面临更多挑战--起薪较低、更可能选择博士后职位、就业稳定性较弱。

■跨学科研究人员持续发表论文的可能性较低。1970年至2013年间获得生物医学领域博士学位的研究人员的生存率,根据其初始(博士论文阶段)跨学科程度进行划分。如果研究人员连续5年未发表论文,则其职业生涯被视为结束。初始跨学科程度较高的研究人员(即排名前1%或1%至10%)在职业生涯的各个阶段的生存率均较低。

研究者指出,这种「职业风险」源于学科之间的制度壁垒——跨学科研究者往往「掉进了学科鸿沟」,难以获得传统学科体系的认可。

但换个角度看,这恰恰说明:培养跨学科人才的大学,必须要有强大的资源和完善的支持体系,不能只是鼓励学生跨学科学习,而是要用真金白银的投入、完善的晋升机制、产业界的深度合作。

比如早在1916年,排在第一名的MIT在规划校园时就采用了「相互交融」的布局,鼓励不同学科的师生自由交流。

近年来,MIT更是建了一堆跨学科实验室和研究中心,学生可以自由选课,和教授联合设计自己的跨学科研究项目,比如但不限于:

- 计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)— 计算机+工程+认知科学

- 媒体实验室(Media Lab)— 艺术+科技+设计

斯坦福也是如此。

学校设有多个独立实验室和研究中心,涵盖生物工程、能源、环境、人工智能等多个领域。更重要的是,斯坦福离硅谷太近了,学生可以直接参与科技公司的前沿项目。

比如,斯坦福的生物工程系,就鼓励学生同时修读计算机科学和生命科学,培养「能写代码的生物学家」。

那些跨学科排名高但综合排名不那么靠前的学校,相对来说比藤校录取率要高得多。

不过,这不意味着这些学校「更容易进」,很多专业的难度非常高,尤其是跨学科项目往往有更高的门槛——不仅要求学生在单一学科有扎实基础,还要展示跨学科的兴趣和潜力。

经由这份榜单不难看出,全球大学都在疯狂押注跨学科,学科的边界被打破。

前两天,Gemini3发布了,被称为功能最强大的AI,我们第一时间试用后为其功能感到震惊,AI正成为打破所有学科边界的通用工具和核心方法论。

我们也发现,现在不管是读什么学科的孩子们,几乎都会学一门编程。哪怕不学底层编程语言,学会用好AI的科学素养,以及识别AI幻觉的技能,已经是刚需了。