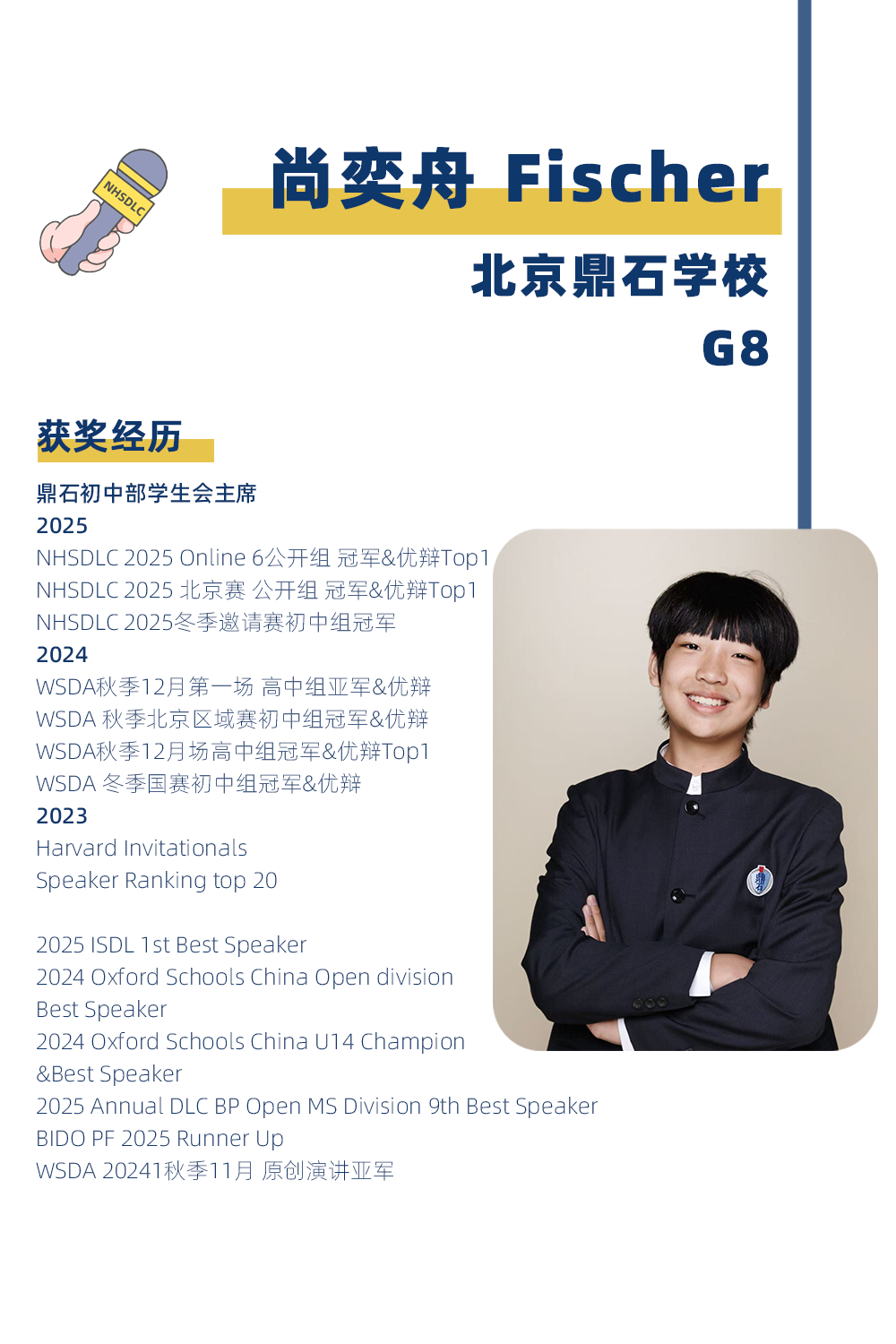

刚踏入辩论时,尚奕舟(Fischer)是典型的 “野生选手”—— 没有系统训练,不懂辩稿该有的专业框架,写稿子全凭新鲜感 “跟着感觉走”。但他似乎天生就懂 “怎么把话说清楚”:哪怕是零散的观点,经他梳理后也能有条理;自由辩环节面对追问,总能快速抓住核心逻辑反击,这份对思辨的天然敏感度,让他在新手堆里格外显眼。

棘手的是,他找不到固定搭档,每次比赛都要和新伙伴重新磨合,有人习惯快节奏进攻,有人擅长慢节奏铺陈,思维方式的差异常常让团队协作卡壳。甚至有机构教练直接评价说:“没有经过专业培训,后面想走远很难。”

这些话没让他打退堂鼓,反而激起了骨子里的韧劲。“我当时就想,无论别人说什么,我都要试试才知道。”他没纠结“没有固定教练、没有固定搭档”的现状,反而把这些当成了独特的“练习机会”:没有系统指导,就查阅前辈比赛录像,逐字拆解辩稿里的逻辑结构,把不懂的论点整理出来,对着资料查一遍又一遍;搭档变动,就主动总结“快速适配法”——每次组队比赛前先花几个小时听对方的思路,再一起找观点交集,哪怕有分歧,也用数据和逻辑说话,而非争得面红耳赤。

这份“韧劲”很快有了回应。2022年春季赛事,Fischer第一次完整打完整个赛季,不仅闯进NHSDLC初中组八强,还拿下了“最佳辩手”。那时的他,只是在心里悄悄地想:“原来只要肯琢磨,‘野生’也能闯出自己的路。”

如果说最初的坚持是“摸着石头过河”,那2022年夏天的NHSDLC夏令营,就是Fischer辩论路上的“点灯时刻”。去之前,他总觉得“辩稿写明白观点就行”,直到老师拿着他的稿子,一笔一划圈出问题:“不是论点越多越好,要先搭好framework(框架),你应该让你的每个观点都在逻辑主线中都所有体现,就像扣扣子一样。”

那天下午,他坐在电脑前把case改了又改,终于,原本零撒的观点被整合成完整的逻辑链。夏令营里,教练不仅教他怎么搭建框架,还带他练“预判反驳”——提前设想对手可能抛出的论点,准备对应的论据,“以前总怕被对手的陌生资料打措手不及,现在才知道,提前把功课做足,心里就有底了。”

这次夏令营像一把钥匙,打开了他对辩论的新认知。他开始明白,热爱不能只靠“一腔热忱”,还要有“切实的方法”。从那以后,他的备赛多了份“极致感”:每场比赛前,都会整理数万字的资料,把辩题的每个角度、每个可能的反驳点都挖透;遇到冷门论点,哪怕上网找一下午,也要找到支撑依据。“我讨厌‘没准备好’的慌张,宁愿多花点时间,把每一步都踩实。”

而方法论的落地,离不开一场场实战的淬炼。“辩论不是任务,是我愿意挤掉所有课余时间去做的事。”2024年春天开始,Fischer成了线上辩论赛场的“常客”——NHSDLC、WSDA、TOC的赛事,只要时间允许,他场场不落。周末清晨坐在书桌前打开设备,中午边吃简餐边在线上和搭档复盘上午的对战,晚上对着屏幕整理flow到深夜,搭档(黄梓琪Coco)说他“太拼了”,他却笑着说:“打比赛就很开心,哪怕累点也值。”

这种“沉浸式备赛”的坚持,慢慢变成了他的底气。2024年秋季起,他开始在赛场收获成果:NHSDLC北京区域赛初中组冠军、多次高中组冠军。很少有人知道,这个“冠军收割机”从没有固定的机构教练,却有多位不同的前辈导师(Erica、Jamie)愿意指点——他从不依赖单一指导,反而会主动整合每位导师的建议,再结合自己的理解消化;2025年备战国赛时,遇到瓶颈就找导师请教,没思路就自己对着比赛录像拆解细节,针对性调整策略。

“国外很多本土辩手也习惯自主备赛:自己研究辩题、搭建框架、撰写blocks,靠的就是自我驱动和独立拆解问题的能力。”Fischer说,他也学着这样做——不依赖现成的模板,而是根据辩题特点、搭档风格灵活调整,慢慢形成了自己“稳扎稳打、精准破题”的风格。

辩论教会Fischer的,远不止逻辑和表达。从最初“怕分歧”到后来“懂包容”,搭档的频繁变动让他慢慢学会了“成全”:“以前和搭档有分歧会急着说服对方,后来发现,辩论不是‘我赢你输’,而是把两个人的想法磨得更完美。”

他总记得那些并肩作战的温暖:有次比赛前,他们发现某个论点的blocks不够完善,搭档(付羽希Angela)连夜梳理资料、补充内容,直到凌晨才把完整的框架发给他,屏幕上的“搞定,放心”四个字,让第二天醒来第一时间看见的他,心里格外踏实;还有次自由辩环节,他突然找不到提前准备好的evidence截图,手忙脚乱时,搭档(李少卿Nanina)立即转过自己截好图的电脑——这份及时的支援,让他瞬间有了背靠背的安全感。这些瞬间,让他明白“成长从来不是一个人的事”。

他也没忘记那些帮过他的人:NHSDLC夏令营里耐心教他搭框架的老师(Steven),哪怕他反复提问也从不嫌烦;把备赛笔记借给他的学长(许书凯Evan),还特意标注“这个论点可以多查些最新数据”;每次合作都愿意倾听他想法的搭档们(贾传策Eric、黄梓琪Coco、付羽希Angela、李少卿Nanina、朱子萱Christa)……“很多时候我们会担心听取别人的意见会不会失去独立思考的机会或者能力,我想说其实真正的独立思考本身就是需要你不断地在各种思想中穿行,去找到那个平衡点,去面对自己真正想要的是什么。”

如今的Fischer,手里握着多项冠军荣誉,但他依旧保持着内敛的性子。复盘比赛时,永远先找自己的不足,再总结可改进的地方。对他而言,辩论没有“终点”,只有“下一场”。

“从前你可能会非常关注自己这次可以拿到什么名次,但我现在更多地会关注每场比赛背后的人,每一个冠军的背后其实都是具体的选手,大家的风格、思想、为人处世的方法,都是值得学习的。”

这个温和、谦逊的少年,用自己的经历告诉所有人:辩论的意义,从来不是拿多少冠军,而是在一次次备赛、一场场交锋里,慢慢学会坚持、懂得倾听、长成更踏实的自己。