每年申请季,关于推荐信的问题总是层出不穷——“要几封?”“找谁写最合适?”“要不要提供素材?”“怎么提醒老师又不显得催促?”尤其是对于申请美国本科的同学来说,推荐信是申请材料中唯一由第三方视角出发的内容,也常常成为打动招生官的关键因素。

那么,一封优秀的推荐信究竟长什么样?有哪些准备流程?写推荐信的老师应该从哪些角度切入?本文将系统梳理推荐信的重要性、常见误区、准备流程以及各大高校的具体要求,助你全面掌握这一申请“隐形武器”。

推荐信的核心价值:不仅是“说你好”,而是“证明你为什么好”

推荐信最独特的地方在于它的第三方视角。相比文书、活动列表、简历等申请者主导的材料,推荐信由老师或升学指导撰写,是招生官了解申请者在“真实学术/合作场景”中的关键途径。

具体来说,一封高质量的推荐信能够完成以下三项任务:

1️⃣验证你在其他材料中展示的经历或成就是否可信

例如:你在活动列表中提到自己是某科研项目的leader,而老师则可以从教学或指导角度补充你在项目中的具体表现,起到佐证作用。

2️⃣补充成绩单之外的“软能力”信息

比如:课堂参与度、与同学协作的能力、解决问题的方式、对某一学科的热情与投入程度,都是招生官希望通过推荐信深入了解的部分。

3️⃣呈现你的成长轨迹和未来潜力

特别是在学生并非一开始就“出类拔萃”的情况下,老师如何描述你的进步过程、学习习惯、坚持精神,会对招生官产生很大的说服力。

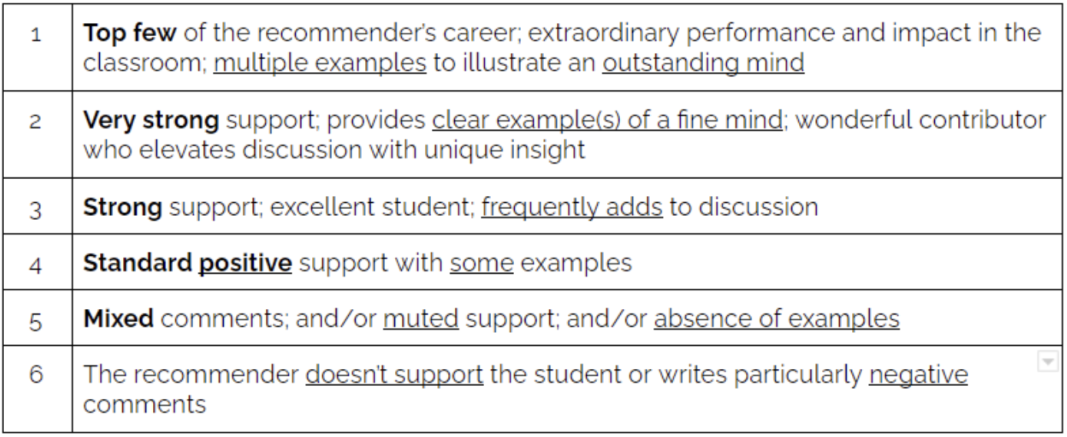

MIT官网就曾明确指出,他们最欣赏的推荐信是那些“具体、细节丰富、能够呈现学生在真实环境中互动和思考方式的评价”,而非千篇一律的“他很聪明,他很认真”。

常见误区:别让推荐信成为“拉胯项”

尽管推荐信的重要性如此突出,许多申请者在准备过程中却容易掉入几个典型误区:

误区一:盲目追求“名师加持”

有的学生为了增加“分量”,会找学校中头衔最响亮的老师甚至校外名人写推荐信。但如果这位“推荐人”并不了解你、没有具体教学或项目接触,仅靠套话和空洞赞美,很容易被招生官识破,反而不如一位与你接触频繁、了解你真实学习状态的普通老师来得可信。

误区二:内容空洞缺乏例证

“他很努力”“她非常聪明”“在课上表现积极”……这种空泛的描述无法帮助招生官形成鲜活印象。一封优秀的推荐信,应当辅以细节故事或场景描写,如“在上学期的辩论课上,她提出了对某某议题的独立见解,挑战了主流观点,并能引用课外材料进行佐证”。

误区三:重复简历内容,缺乏增量信息

推荐信的最大价值在于补充和拓展,而非复述申请表已有的经历或头衔。例如,你可以在活动列表中列出自己是合唱团成员,但老师可以进一步补充你如何在排练中主动担任协调角色、如何在年末音乐会中临危不乱地解决突发状况,这些才是打动招生官的细节。

误区四:代写/“灌水”痕迹明显

有的学生甚至可能会试图“代笔”推荐信或提供完整范文让老师照抄。但这种做法风险极高。一旦文风与其他材料不符,或者被招生官发现内容雷同,将严重影响申请可信度,甚至导致整个申请作废。

推荐信的准备流程:如何科学推进?

1. 确定推荐人选

优先选择与你有真实接触、有互动记录、且了解你学术能力或性格特质的老师,而非课程成绩最高的那一门。例如,如果你在物理课上的参与度极高、经常与老师交流复杂概念,哪怕成绩只是B+,也可能比写你“A+的数学课老师”更具说服力。

此外,根据申请方向的不同,推荐人组合也有所区别。例如:理工类专业建议至少一封来自数学或科学类老师;商科申请者建议包括一位数学或社会科学老师;文科类申请者可以考虑文史哲等课程的老师。

2. 时间安排:推荐信准备是“慢工出细活”

建议从高二(11年级)开始关注推荐信事宜,在课程和活动中逐渐建立与潜在推荐人的联系。尤其是一些目标学校要求高三老师写信的,可以在选课时有意识地考虑哪些老师未来可能成为推荐人。

3. 正式邀约+提供辅助材料

在申请季开始前(如夏季或秋季学期初),应以书面或面对面的方式向推荐人发出正式邀请。此时,应当附上包括以下内容的推荐包(推荐信辅助材料):

- 个人简历和活动列表

- 申请方向和目标院校列表

- 自我陈述或文书草稿(让老师了解你的写作基调)

- 推荐信提交平台说明及截止日期

这不仅能节省老师的时间,也能帮助他们更精准地提炼你的亮点。

4. 进度追踪与礼貌提醒

建议设置定期进度提醒(如距离截止一周、三天等),用语要礼貌简洁,并在提交完成后及时致谢。推荐信不仅是申请的一部分,也是你与老师关系互动的延伸。

各类推荐信类型与大学要求解析

升学指导推荐信

Counselor Recommendation

通常由班主任或升学顾问撰写,内容偏重学生的整体特质、在年级中的表现、性格、成熟度等。部分学校(如乔治城大学)会特别指出希望看到学生的价值观、品格或人际关系中的具体事例。

学科任课老师推荐信

Teacher Recommendation

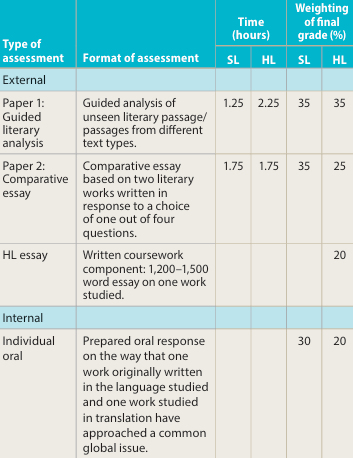

多数学校要求2封,必须来自核心学科的任课老师(英语、外语、数学、自然科学、社会研究等),如耶鲁大学明确指出“推荐人应来自11或12年级的核心学科教师”。

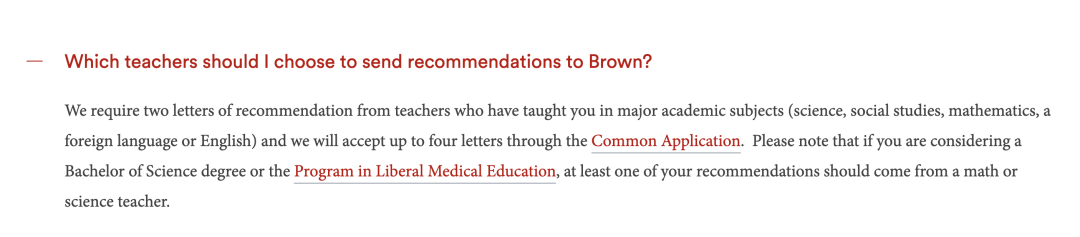

例如布朗大学规定:申请通识医学教育项目的学生,至少一封推荐信必须来自数学或科学课程老师。

补充推荐信

Optional/Supplemental Recommendation

部分院校接受学生额外提交1封补充推荐信,来源可以更灵活,例如艺术老师、科研导师、实习主管、社区领袖等。

但要注意:

- 有的学校明确表示不鼓励提交,如普林斯顿大学、耶鲁大学

- 补充推荐信必须提供“新的价值”,即视角不同或内容更深入

- 若无必要,不建议为了“数量”而堆砌材料

推荐信数量及递交要求

大多数美国大学要求2-3封推荐信,常见组合为:1封升学顾问 + 2封学科老师。

但也有一些公立大学如加州大学系统(UC)、佛罗里达州立大学、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校等,明确说明不接受推荐信。

此外,Common App、Coalition等申请系统中也会列出每所学校允许提交的推荐信数量及推荐人类型,建议务必严格遵守,避免“超限”。

在推荐信这件事上,没有所谓“标准模版”,但有一条共同原则:推荐人写的不是“你是谁”,而是“他们眼中的你是谁”。

所以——

选择“了解你”的人,而不是“头衔大”的人;

提供“足够的信息”,而不是“写死的范文”;

信中呈现“真实的故事”,而不是“空泛的赞美”。

推荐信不是申请流程的附属品,而是你申请画像中不可或缺的一笔。准备得当,它可能是你被录取的“决定性一票”。