招生要求

NTU博士招生政策与Ho教授课题组的具体需求,共同构成了申请的核心条件。符合条件的申请者将自动进入全奖(NTU Research Scholarship, NRS)评估范围,无需单独提交全奖申请。具体要求如下:

1. 学术背景上,申请者需具备心理学、社会学、医学、公共卫生或社会工作相关领域的硕士学位。对于本科阶段成绩突出(GPA达3.5/4.0及以上)且有科研经历的申请者,可尝试申请直博,但需额外提交能证明科研潜力的材料,例如参与过的科研项目报告或学术论文初稿。

2. 非英语母语的申请者必须提供有效的英语能力证明。雅思(IELTS)需达到总分6.5及以上,且各单项不低于6.0;若选择托福(TOEFL iBT),则需达到总分90及以上,阅读、听力、口语、写作四个单项均不低于22分。需注意,英语成绩需在申请周期内保持有效。

3. 申请材料的准备需紧密贴合Ho教授的研究方向。个人陈述(Personal Statement)需阐明申请动机及与Ho教授研究的契合之处;研究计划(Research Proposal)需明确研究主题(如数字健康在老年心理干预中的应用),并体现可行性与创新点;此外,还需提交学术成绩单、2-3封学术推荐信(推荐人应为熟悉申请者科研能力的教授或研究员),以及已发表的论文或其他科研成果(如有)。

4. 科研能力是Ho教授课题组重点考量的因素。具备定性研究经验(如访谈设计、thematic analysis数据分析)或定量研究经验(如随机对照试验实施、统计模型构建)的申请者将更受青睐;若申请者有数字健康、心理干预或老年研究相关的项目经历,或能熟练使用SPSS、R等统计软件,其竞争力将进一步提升。值得一提的是,Ho教授团队的研究多采用跨学科方法,因此具备多学科学习背景的申请者也将获得额外关注。

研究方向

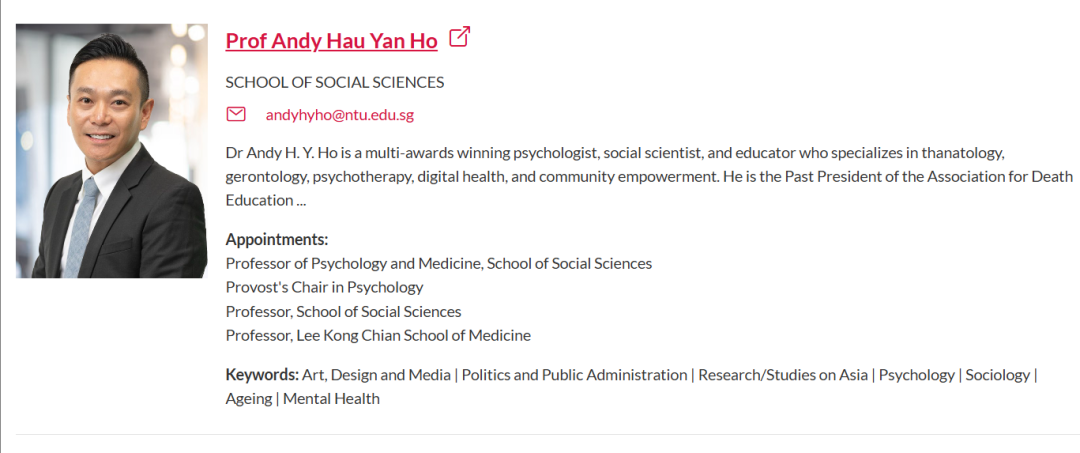

在新加坡南洋理工大学,Andy Hau Yan Ho教授是一位横跨心理学与医学领域的跨学科学者。他同时隶属于社会科学学院(School of Social Sciences)与李光前医学院(Lee Kong Chian School of Medicine),并持有“Provost's Chair in Psychology”这一荣誉职位。20余年的全职学术生涯里,Ho教授专注于死亡学(thanatology)、老年学(gerontology)、心理治疗(psychotherapy)及数字健康(digital health)研究,累计斩获超3000万新加坡元(SGD)竞争性科研基金,牵头25项重大科研项目,发表150余篇顶级期刊论文——其中多篇刊登于Journal of Pain and Symptom Management、Age and Ageing等国际权威期刊。此外,他还担任国际死亡教育与咨询协会(ADEC)前主席、国际死亡、临终与丧亲工作组(IWGDDB)董事等国际职务,学术影响力已辐射全球。下文将从招生要求、研究方向及创新研究计划三方面,介绍Ho教授的博士招生信息。

Ho教授的研究以“跨学科融合”为显著特征,整合心理学、医学与公共卫生的理论及方法,形成五大核心研究方向。每个方向均有扎实的科研成果与落地实践项目支撑,具体如下:

1. 死亡学与临终关怀(Thanatology and End-of-Life Care):该方向的核心是维护临终患者尊严、提升公众死亡素养,并优化姑息治疗政策。“Family Dignity Intervention(FDI)”是由Ho教授主导开发的关键干预模式,该模式整合心理支持与社会支持,为临终患者及其家属提供全方位关怀,相关成果于2013年发表在Age and Ageing期刊,为临床临终关怀实践提供了循证依据。此外,Ho教授还开展了“I Died Today(IDT)”项目,通过沉浸式体验帮助公众更直观地认知死亡与丧亲,项目数据已被用于调整新加坡的姑息治疗政策,使其更贴合公众需求。

2. 老年学与积极老龄化(Gerontology and Positive Ageing):此方向围绕老年群体的心理健康、孤独感缓解及“创造性老龄化”展开,尤其注重艺术干预在老年研究中的应用。“Aspiration and Resilience Through Intergenerational Storytelling and Art-based Narratives(ARTISAN)”项目是该方向的代表性成果,由Ho教授牵头实施,通过代际故事分享与艺术创作活动,有效缓解了老年群体的孤独感,目前该成果已应用于新加坡社区老年服务,惠及众多老年人。同时,Ho教授还开设“AG6004 Applied Research in Gerontology”课程,系统培养学生的老年学研究能力,为该领域储备科研人才。

3. 心理治疗与悲伤辅导(Psychotherapy and Bereavement Support):针对丧亲者、慢性病患者家属等易产生心理压力的群体,Ho教授团队开发了多款个性化心理干预方案。“Narrative e-Writing Intervention(NeW-I)”是近期的重要成果,该项目通过线上叙事写作,帮助患有慢性危及生命疾病的儿童家长缓解丧亲前的焦虑,相关研究于2022年发表在BMC Palliative Care期刊。此外,Ho教授还带领团队完成了临终关怀中悲伤干预效果的系统综述,论文发表于2022年的Death Studies期刊,为临床医生开展悲伤辅导提供了明确的循证指导。

4. 数字健康与慢性病管理(Digital Health and Chronic Disease Management):将数字技术融入慢性病管理,开发便捷有效的干预工具,是该方向的核心目标。“Well Feet(WF)”数字应用由Ho教授主导开发,专门用于糖尿病足溃疡的预防与管理,帮助患者通过移动端实时监测健康状况。同时,他还参与“Cardiovascular Disease National Collaborative Enterprise - Digital Personal Health Assistant(CADENCE D-PHA)”项目,该项目开发的数字助手能有效提升心血管患者的用药依从性,目前相关技术已在新加坡部分医疗机构试点,初步效果良好。

5. 社区赋权与公共卫生干预(Community Empowerment and Public Health Intervention):该方向采用参与式行动研究(Participatory Action Research)方法,推动社区健康服务的优化升级。截至目前,Ho教授已从新加坡教育部、卫生部等权威机构获得超1500万SGD科研基金,支持各类社区健康项目。“Brightline”校园心理健康计划便是其中之一,通过社区与学校合作,有效提升了青少年的心理健康水平。此外,Ho教授团队还研究了社区支持网络对低收入老年群体抑郁症状的影响,成果于2016年发表在Aging & Mental Health期刊,为社区老年健康服务优化提供了数据支持。

有想法

依托现有研究基础,Ho博士团队可在以下三个方向开展创新研究。这些方向既延续了团队的核心研究领域,又契合当前公共卫生与心理学的前沿需求,具备较强的可行性与应用价值:

1. AI-Enhanced Digital Bereavement Support for Older Adults with Chronic Illnesses:现有研究显示,老年慢性病患者(如糖尿病、心血管疾病患者)丧亲后易出现情绪问题,但传统线下悲伤辅导难以全面覆盖需求。基于此,本研究拟整合AI情感识别技术与Ho博士已有的悲伤辅导框架,开发一款移动端应用。该应用将通过分析用户语音、文本内容,实时识别其情绪状态(如是否存在焦虑、抑郁倾向),并自动推送个性化干预内容(如简短正念训练音频、叙事写作提示);同时,应用还将连接社区辅导员,为情绪问题较严重的用户提供远程支持。研究将采用随机对照试验(RCT)设计,将参与者分为应用干预组与传统线下辅导组,对比两组在情绪改善效果及成本效益上的差异。预期成果可为慢性病患者丧亲管理提供便捷高效的数字解决方案,进一步延伸“Well Feet”项目在数字健康领域的实践。

2. Cross-Cultural Adaptation of Art-Based Palliative Interventions in Southeast Asia:Ho博士开发的“Mindful-Compassion Art-based Therapy(MCAT)”在新加坡姑息治疗中已取得良好效果,但该模式在不同文化背景下的适配性尚未充分研究。基于此,本研究拟探索MCAT在东南亚不同文化群体(如新加坡华人、马来西亚马来人、泰国佛教徒)中的应用效果,重点分析文化价值观(如死亡认知、家庭角色分工)对干预效果的影响。研究将通过访谈、焦点小组讨论等定性方法,收集不同文化群体对MCAT的反馈,进而调整干预方案——例如在马来西亚版本中融入佛教冥想元素,以契合当地文化。最终将形成“文化适配版MCAT工具包”,在东南亚3国姑息治疗机构试点。该研究预期能为跨文化临终关怀干预提供可推广模型,补充Ho博士此前单一文化背景下的干预研究,扩大应用范围。

3. Digital Therapeutics for Caregivers of Dementia Patients: Integrating Sleep Coaching and Mindful-Compassion Training:痴呆症家属面临较大照护压力,睡眠质量差、焦虑情绪严重是常见问题,但现有支持方案多聚焦照护技能培训,忽视其身心健康需求。针对这一缺口,本研究拟结合Ho博士的“mindful-compassion”理论与睡眠健康知识(参考其“MD9112 Health Coaching”课程内容),开发一款数字治疗平台。平台包含三大模块:睡眠监测(连接可穿戴设备,追踪睡眠时长与质量)、个性化睡眠指导(如推送睡前放松训练)、慈悲正念练习(缓解照护焦虑);同时设置家属互助社区,方便交流经验。研究将招募新加坡痴呆症家属开展6个月追踪,通过定期评估睡眠质量、焦虑水平及照护能力,验证平台效果。预期成果能补充Ho博士团队“Striving through Caring”项目对痴呆症家属的研究,为慢性病照护者提供新的数字支持工具。