招生要求

1. 学术背景

·申请者需具备硕士学位(或同等学历),或本科阶段取得一等荣誉学士学位、二等一级荣誉学士学位;对于本科成绩格外优秀的申请者(例如GPA排名前10%),可申请直接攻读博士,但需通过学院的额外评估。

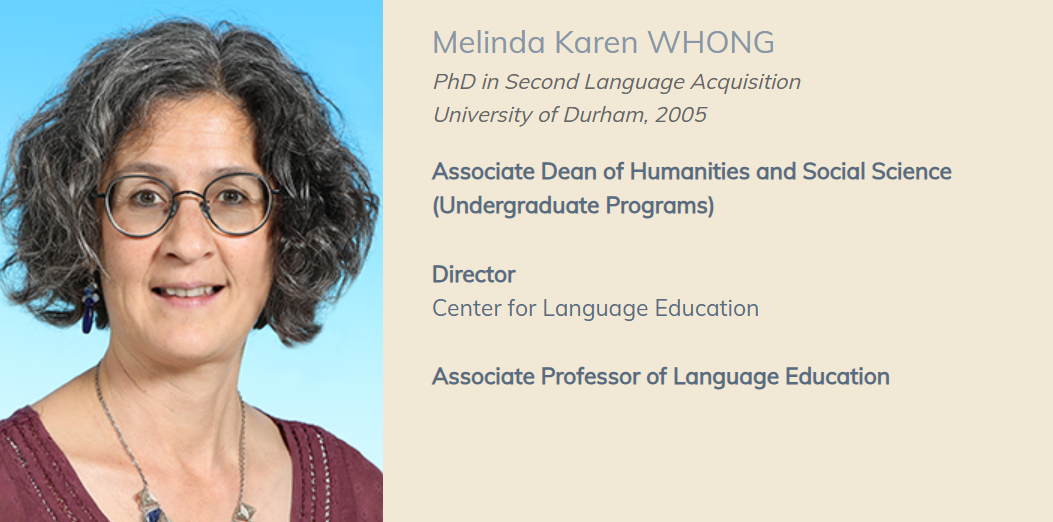

·本科或硕士阶段的专业需与“应用语言学”“二语教育”“语言学”等相关,若有语言教学实践经历(如EAP教师、L2培训师等),将更具申请优势。

2. 语言能力

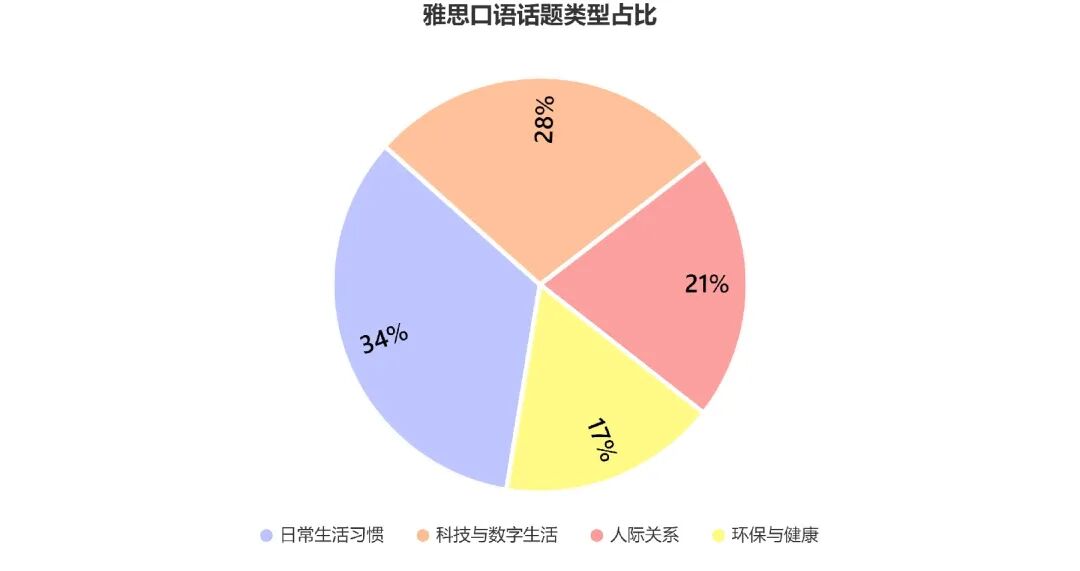

·非英语母语的申请者必须提供语言成绩:托福iBT总分需达到80分及以上,或雅思学术类总分不低于6.5分(且单项分数不低于5.5分);

·若申请者本科或硕士阶段的课程全程以英语授课,可向学校提交“英语授课证明”,申请豁免上述语言成绩要求。

3. 申请材料

·需通过HKUST研究生招生系统提交在线申请表;

·提交官方成绩单(涵盖本科至硕士阶段,需包含GPA或成绩等级的说明);

·已毕业者提交学位证书,未毕业者提交“在读证明”;

·提供2-3封推荐信,推荐信需由熟悉申请者学术能力的教授或导师撰写,且其中1封必须来自申请者的毕业论文指导教师;

·提交研究计划(RP),字数需控制在3000-5000字,内容需明确研究方向与Whong教授研究的契合点,包含研究问题、文献综述、研究方法、预期成果等;

·提交个人陈述(PS),简述学术经历、申请动机及未来研究规划,字数不超过1500字;

·若有学术成果(如发表的期刊文章、会议论文、书籍章节等),需提交全文或摘要(英文成果无需翻译)。

4. 其他要求

·申请者必须通过学院组织的面试(形式为线上或线下),面试主要考察学术基础、RP的可行性及英语沟通能力;

·全奖申请需与博士申请同步提交,可申请的奖学金包括HKUST Presidential PhD Fellowship、Hong Kong PhD Fellowship Scheme(HKPFS)等,这些奖学金将覆盖全额学费及每月生活费(约20,000-25,000港币),资助期限为3-4年。

研究方向

1. 二语习得(Second Language Acquisition, SLA)

·Whong教授在二语习得领域的核心研究是L2词汇与语法习得的实证分析,例如2020年她在International Journal of Language Studies发表的“The acquisition of english l2 lexical and phrasal plural marking”,就重点研究了英语L2学习者对“复数标记”的掌握规律。

·该方向的细分领域包括否定词(如“any”)在L2课堂中的意义理解与习得障碍,2019年她在Language Teaching Research发表的“The meaning of negation in the second language classroom: Evidence from ‘any’”便是代表成果,这篇文章通过课堂观察与测试数据,揭示了L2学习者对极性词的认知偏差。

2. 学术英语与专门用途英语(English for Academic and Specific Purposes, EAP/ESP)

·在学术写作研究方面,Whong教授曾与Jeanne Godfrey合作主编2020年书籍“What is Good Academic Writing? Insights into Discipline-Specific Student Writing”,书中分析了不同学科(如社科、理工科)学术写作的语言特征与评价维度,探索学科特异性的学术写作标准。

·她还关注高等教育中语言教师的学术角色,2023年在Routledge书籍中撰写的章节“The importance of scholarship by language practitioners in higher education”,提出语言实践者参与研究对优化EAP教学的重要意义。

3. 二语教与学(Second Language Teaching and Learning)

·2020年,Whong教授在书籍章节“A Collaborative Scholarship Model of EAP Research and Practice”中提出“研究者-教师-学习者”协同框架,该框架旨在推动EAP研究与教学实践的深度结合。

·她还研究教材与学习者认知的匹配问题,2018年在Studies in Second Language Acquisition发表的“What's in the textbook and what's in the mind: Polarity item "any" in learner English”,对比了教材中“any”的呈现方式与学习者的实际认知,指出了教材设计需要改进的方向。

4. 应用语言学(Applied Linguistics)

·在教学语法理论领域,Whong教授2020年为Springer Nature书籍撰写的章节“Grammatical Concepts for Pedagogical Grammar”,为语言教师提供了“基于语言学理论的语法教学策略”。

·她还对应用语言学研究的范式进行反思,2022年在Pedagogical Linguistics发表的“A blindspot in applied linguistics”,指出应用语言学研究中“忽视语言实践者视角”的问题,并呼吁研究范式进行转型。

Mason博士有想法

1. 数字化EAP写作教学的协同模式研究

后疫情时代,AI写作辅助软件、协同编辑平台等线上教学工具已被广泛应用,但EAP写作教学中“工具-教师-学习者”的协同机制尚未得到明确界定。

本研究将围绕两个核心问题展开:一是如何构建融合AI工具的“教师指导-同伴互评-AI反馈”协同EAP写作教学模式?二是该模式对提升非英语母语研究生学术写作逻辑性与规范性的效果如何?

研究将选取HKUST的非英语母语研究生为研究对象,分为实验组(采用协同模式)与对照组(采用传统线下教学),通过16周的教学干预,结合写作样本评分、学习者访谈、教师反思日志,运用混合研究方法(量化统计+质性分析)验证该模式的有效性。

2. 多模态输入对L2学习者否定词习得的影响研究——以中文母语者为例

现有关于L2否定词(如“any”)习得的研究,大多基于文本输入展开,而多模态输入(文本+音频+动画)对学习者认知的影响尚未得到深入探讨。

本研究的研究问题包括:一是不同多模态输入组合(文本+音频、文本+动画、三者结合)对中文母语者理解“any”否定意义的准确率有何差异?二是学习者的视觉认知风格是否会调节多模态输入的效果?

研究将招募120名中文母语的L2学习者(英语水平为B1-B2),分为4组(3个多模态组+1个文本对照组),采用前测-干预-后测-延迟后测(间隔4周)的设计,结合反应时实验(测量理解速度)与半结构化访谈,分析输入模态与认知风格的交互作用。

3. 香港跨境大学生EAP学习需求差异与分层教学策略优化

香港的跨境大学生(如从内地赴港就读的学生)与本地学生在EAP需求上存在差异,但当前的EAP教学多采用“统一课程”,未能充分适配两类学生的需求。

本研究将聚焦两个问题:一是香港跨境大学生与本地大学生在EAP学习需求(如学术阅读、论文写作、课堂演讲)上的核心差异是什么?二是基于需求差异的分层EAP教学策略(如分组任务设计、个性化反馈)如何提升两类学生的学习成效?

研究将先通过问卷调查(覆盖HKUST 3个年级共300名学生)与深度访谈(20名学生+5名EAP教师)提炼需求维度,再设计8周的分层教学干预,通过课堂观察、学习成绩追踪、学习者满意度调查,验证该教学策略的可行性与有效性。