今天我们为大家解析的新加坡南洋理工大学 心理学系及博士生导师Prof. Walsh,同时分析该研究方向的创新idea和发展前景。有希望了解的院系和导师研究方向也欢迎大家联系我们~

一、院系简介

新加坡南洋理工大学(NTU)School of Social Sciences是社会科学研究与教育的重要平台,涵盖心理学、社会学、政治学等多个核心学科。

其心理学方向以实证研究为特色,注重将理论与现实社会问题结合,尤其在心理健康、人际关系等应用领域拥有显著优势。

学院依托跨学科研究团队,为学者提供了丰富的学术资源与合作机会,鼓励研究成果向实践转化,致力于培养具备扎实理论基础与解决实际问题能力的社会科学人才。

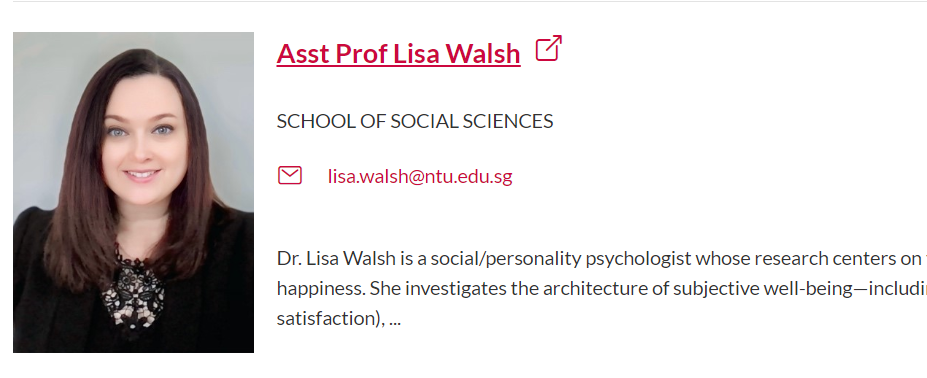

二、导师简介

Asst Prof Lisa Walsh是NTU School of Social Sciences的社会/人格心理学家,研究核心聚焦“幸福的构成要素”,即探索幸福的主体、内容、场景、时机、原因与实现方式。她的研究围绕主观幸福感(Subjective Well-Being)展开,涵盖其结果(如积极情绪、生活满意度)、预测因素(如外向性)、中介因素(如社会联结)、调节因素(如文化、性别)及下游后果(如职业成功、身体健康)。

为解答“如何实现美好生活”这一经典问题,Walsh教授采用严谨的横断研究、纵向研究与实验研究方法,聚焦三大方向:积极社会行为(如感恩表达、善举)、亲密关系(恋爱伴侣、朋友、家庭)及数字技术(智能手机、社交媒体、人工智能)。

她先后于南加州大学获学士学位,加州大学河滨分校在Sonja Lyubomirsky教授的积极活动与幸福感实验室获博士学位,随后在加州大学洛杉矶分校婚姻与亲密关系实验室完成博士后研究。其成果被《科学美国人》《纽约时报》等国际媒体报道,为提升幸福感提供了基于实证的实用策略。

三、导师研究领域解析

- 主观幸福感的系统性研究:Walsh教授突破单一维度研究局限,构建了“预测-过程-结果”的完整研究框架。例如,她通过纵向数据验证外向性人格对幸福感的长期影响,发现社会联结在其中起关键中介作用——外向者更易建立社交网络,而高质量社交进一步强化积极情绪,形成良性循环。这种多维度分析模式,为理解幸福感的动态形成机制提供了更全面的视角。

- 积极社会行为的机制与效果:在感恩表达研究中,她对比了私人感恩、一对一文本感恩与社交媒体公开感恩的效果差异(2022年Affective Science论文),发现一对一文本感恩在提升关系质量与主观幸福感上效果最优,因这种方式兼具情感深度与即时反馈,避免了公开表达可能带来的表演性压力。

- 亲密关系的多元视角研究:不同于传统研究侧重恋爱关系,她将单身人群纳入研究范畴(2022年Frontiers in Psychology、2023年Journal of Social and Personal Relationships论文),通过潜在剖面分析发现,部分单身者的生活满意度高于已婚人群,其关键预测因素包括社交支持网络规模与自我接纳程度,这为打破“婚恋=幸福”的单一认知提供了实证依据。

- 数字技术与幸福感的辩证关系:她的团队研究智能手机使用限制对幸福感的影响(2024年PLOS ONE论文),发现适度限制(如每天减少2小时使用)能显著提升积极情绪,但过度限制可能导致社交隔离感,提示数字技术对幸福感的影响存在“倒U型”曲线,需结合个体社交需求动态调整。

四、创新idea思考

- 数字时代幸福研究的新维度:将人工智能、元宇宙等新兴数字技术纳入幸福感研究框架,探索虚拟社交与现实社交的互补性。例如,可研究AI陪伴机器人对独居老人幸福感的影响,或元宇宙社交场景中情感联结的形成机制,填补传统幸福研究在数字新场景中的空白。

- 跨文化幸福感的动态比较:结合新加坡多元文化背景,比较不同文化群体(如华人、马来人、印度人)在积极行为表达、亲密关系模式上的差异,分析文化价值观如何调节幸福感的实现路径,为跨文化幸福感干预提供定制化方案。

- 特殊群体的幸福感提升策略:聚焦疫情后青少年、职场高压人群等特定群体,设计基于积极心理学的干预实验。例如,为青少年开发“数字感恩日记”小程序,通过每日记录线上线下的积极事件,平衡数字使用与心理需求,探索技术赋能的幸福感提升新方法。

五、就业前景或职业规划

1.学术与科研方向

- 可进入高校担任心理学、社会学相关教职,或加入科研机构(如心理健康研究院、社会政策研究所)。核心工作包括开展纵向研究、设计干预实验、发表学术成果,需具备扎实的定量研究能力与项目管理经验,典型岗位如助理教授、研究员。

2.应用实践方向

- 心理健康服务:在心理咨询机构、医院心理科或企业EAP(员工援助计划)项目中,设计基于积极心理学的干预方案,如幸福感工作坊、压力管理课程,帮助个体或群体提升心理韧性。

- 企业组织发展:进入人力资源部门或管理咨询公司,担任组织文化顾问,通过优化团队沟通模式、设计员工激励机制(如感恩文化建设、社交联结活动)提升员工幸福感与组织绩效。

- 政策研究与咨询:为政府或非营利组织提供政策建议,例如参与制定公共心理健康促进政策、社区幸福指数评估体系,将研究成果转化为可落地的社会福利措施。

- 媒体与科普:成为科普作家、心理健康博主或媒体专栏作者,将学术研究转化为通俗内容,通过文章、短视频等形式传播幸福感知识,提升公众心理健康素养。