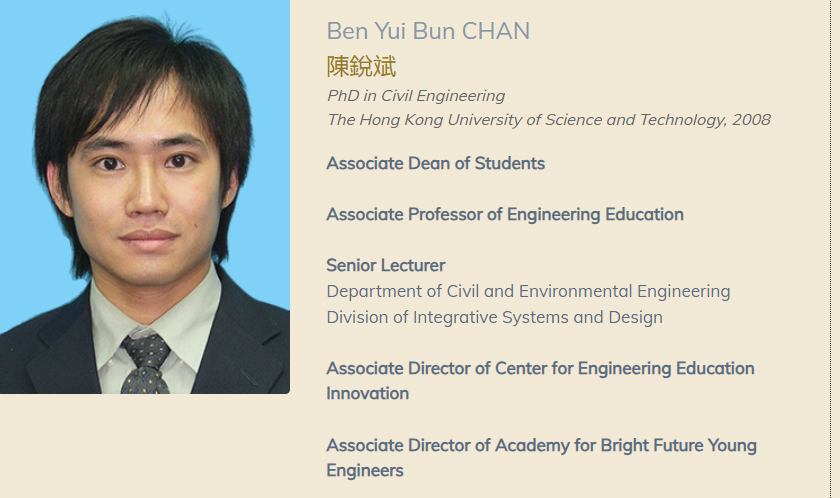

一、导师简介

在香港科技大学(The Hong Kong University of Science and Technology, HKUST)的工程领域,Ben Yui Bun CHAN(陳銳斌)教授是一位兼具学术深度与实践视野的学者。2008年,香港科技大学为他授予土木工程博士学位(PhD in Civil Engineering),这份学术积淀,成为他此后在土木与环境工程、工程教育两大领域并行发展的基石。

如今,CHAN教授的职责版图横跨教学、管理与科研:作为学生事务副院长(Associate Dean of Students),他主导学生培养资源的统筹规划;身兼工程教育副教授(Associate Professor of Engineering Education)与土木与环境工程学系高级讲师(Senior Lecturer),他深耕课堂与学术前沿;同时,他还担任工程教育创新中心与未来杰出工程师学院的联合主任(Associate Director),为跨学科科研与人才培养搭建平台。

国际学术数据库中,可通过ORCID(0000-0002-0079-6331)或Scopus ID(35408777400)精准定位他的研究成果。其研究方向清晰聚焦于三点:一是建筑材料力学分析(Mechanics analysis for construction materials),破解工程材料的性能瓶颈;二是创造力与设计思维(Creativity and design thinking),探索工程人才的核心素养培养;三是桥梁动力学(Bridge dynamics),为大型基建安全提供理论支撑。

值得关注的是,CHAN教授的多重身份形成了独特的指导优势。博士生跟随他治学,不仅能在专业领域获得学术指导——比如借助他在材料力学与结构分析的经验攻克技术难题;更能依托他的管理职务,精准对接学业发展资源,甚至参与跨机构合作项目。这种“学术+资源”的双重支持,对博士阶段的成长至关重要。

二、近期文章和项目解析

截至2025年11月,CHAN教授已累积49项学术成果,其中2023至2024年的产出尤为亮眼,既涵盖顶尖期刊论文,也有紧贴工程实践的会议报告;在研的两项重点项目,则紧扣智能城市与绿色工程的行业热点。

(一)2023-2024年核心成果解析

这两年的成果清晰呈现“工程技术创新”与“教育实践优化”两条主线,且彼此呼应,体现了“研教融合”的特色。

1. 教育评估新方法:专业资本框架的工程应用2024年1月,《Journal of Professional Capital and Community》(v. 9, (1), p. 68-82)刊发了CHAN教授参与的研究《Evaluating the impact of cross-institutional teaching enhancement collaborations using a professional capital framework》。该研究最突出的价值,是将“专业资本框架”这一教育评估理论,首次系统应用于工程教育领域。所谓专业资本,通俗而言就是教育从业者的“知识储备+合作网络+实践技能”的综合体现。研究团队通过分析多所高校的工程教育合作案例,提炼出“资源共享效率”“师资能力提升幅度”“课程适配度”三个核心评估指标,让原本抽象的“跨机构合作成效”变得可量化、可对比。CHAN教授在其中的作用不可或缺——他凭借工程教育一线经验,确保了评估指标贴合工程学科的教学特点,避免了理论研究的空泛。

2. 绿色能源新路径:建筑材料的按需产氢技术氢能作为清洁能源,在建筑施工中的应用一直受限于“制备不便”。2024年1月,《International Journal of Hydrogen Energy》(氢能领域JCR Q1期刊,v. 49, (Part A), p. 1046-1058)发表的《Nitridation-activated Al flakes for hydrogen generation on-demand》,为这一难题提供了新解法,CHAN教授是该文的通讯作者。研究团队发现,对铝薄片进行氮化处理后,可触发其“按需产氢”的特性——只需简单化学反应,就能快速生成氢气,满足偏远工地的临时供电、设备驱动需求。更具实践意义的是,2023年CHAN教授在会议上发布的《Portable Energy for Construction: The Production of Activated aluminium scrap for On-demand Hydrogen Generation》,进一步将原料从“纯铝薄片”拓展为“建筑铝废料”。这一调整,不仅降低了技术成本,更实现了建筑固废的资源化利用,完美契合“双碳”背景下的工程发展需求。

3. 人才需求新洞察:雇主视角下的工程能力模型2024年7月,《Education and Training》(v. 66, (4), p. 395-407)刊登的《What employers really want: a deep dive into résumés and holistic competencies》,从企业招聘数据中挖掘出工程人才的核心能力需求。CHAN教授作为联合作者,主导了工程行业的案例分析。研究通过梳理上千份招聘简历与企业访谈记录发现,雇主眼中的“优秀工程师”,除了扎实的专业技能,更需具备“跨团队协作”“复杂问题拆解”“创新设计”三大综合能力。这一结论为博士生培养提供了明确指引——跟随CHAN教授治学,除了做实验、写论文,还需主动参与团队项目,锤炼综合能力。

(二)在研项目:聚焦智能基建与安全防护

CHAN教授参与的两项在研项目,均获得香港重要科研基金支持,研究成果将直接服务于香港及大湾区的基建发展。

1. 人机AI共生测绘系统(2023-2025)由创新及科技基金资助,HKUST的WANG Yu-Hsing教授牵头,CHAN教授核心参与的该项目,目标是打造一套“机器人采集+AI分析+专家复核”的移动测绘系统。传统基建巡检靠人工,不仅效率低,在高空、陡坡等场景下还存在安全风险。这套系统可快速扫描桥梁、道路等设施,AI自动识别裂缝、沉降等隐患,再由专家进行精准判断。CHAN教授的核心贡献,是将他在桥梁动力学的研究成果融入AI算法——通过预设桥梁的力学参数阈值,让AI能更精准地识别“潜在危险”,而非仅停留在表面缺陷的判断。这一改进,大幅提升了系统的工程实用价值。

2. 斜坡安全评估与预警(2022-2025)香港多山,斜坡安全是民生重点。该项目由香港研究资助局卓越学科领域计划支持,依托香港斜坡安全中心开展,NG Charles Wang Wai教授为负责人,CHAN教授参与其中。项目通过整合地质数据、气象信息与斜坡支护材料性能,建立安全评估模型。CHAN教授主要负责“支护材料力学分析”模块——他通过实验获取不同环境下(如暴雨、高温)支护材料的强度变化数据,为模型提供关键参数。这些数据能让预警模型更精准地判断斜坡在极端天气下的稳定性,为灾害预防提供科学依据。

三、未来研究预测

基于现有研究基础与行业趋势,CHAN教授未来的研究将围绕“技术落地”与“学科融合”展开,博士生可重点关注以下三个方向:

1. 功能化建筑构件研发

现有“氮化活化铝”技术将进一步升级——未来可能把这种材料整合到建筑幕墙、临时支护结构中,让建筑构件既能承重,又能在需要时产氢供电。这一方向需解决“材料整合后的结构稳定性”“长期使用中的性能衰减”等问题,适合擅长材料力学与结构设计的学生。

2. 基建数字孪生与预测性维护

当前的人机AI测绘项目,未来会引入数字孪生技术——为桥梁、斜坡等基建建立虚拟模型,AI实时同步实体设施的状态数据,实现“全生命周期监测”。博士生可参与“AI算法优化”“多源数据融合”等工作,将力学分析与大数据技术结合,研究成果可直接应用于大湾区智能基建建设。

3. 工程创客教育模式创新

依托未来杰出工程师学院平台,CHAN教授将探索“创客空间+项目式学习”的培养模式。博士生可参与教学方案设计,通过跟踪学生在创客空间的实践过程,研究“如何通过实际工程项目激发创新思维”,适合对工程教育研究感兴趣的学生。