紧张忙碌的早申刚刚结束,哈佛招生办的一则内部通知又让留学圈炸开了锅。

据《哈佛独立报》和《哈佛深红报》报道,哈佛大学最近在内部培训中明确要求校友面试官,在面试过程中不得提及申请人的种族、民族或国籍,并特别警告面试官不要向外界透露这一新政策。

《哈佛独立报》报导

这一变化发生在最高法院废除平权法案两年后,哈佛亚裔新生占比达到了创纪录的41%。在这种背景下,哈佛的这一举措对于正在准备申请的家庭意味着什么?本文将深入分析这项政策如何影响申请过程,并为家长们提供实用的应对策略。

哈佛新规解读

在最高法院废除平权法案后,哈佛大学要求校友面试官在评估申请者时不得考虑其种族、民族或国籍,但面试官仍然可以在书面报告中提及这些因素。

但现在的新规是,面试官完全不可以在报告中提及这些因素。哈佛招生办副主任Maeve Hoffstot明确表示,任何包含违禁信息的报告,都将被从申请者档案中删除,并且学校可能需要为该学生重新安排第二次面试。

《哈佛深红报》报导

在校友面试官的培训会上,哈佛招生办给出了非常具体的例子:

- 关于语言:面试官可以写“学生在家中说第二语言”,但不能写“学生说中文”。

- 关于背景:可以写“学生是移民”,但不能写“学生来自尼日利亚”或“家庭来自中国”。

- 关于活动:可以写“学生领导了一个社区团体”,但不能写出社团的具体名称,比如“黑人学生联盟”或“亚裔文化协会”。

这甚至包括一套禁词清单:像 “minority(少数族裔)”、“underrepresented(代表性不足)”以及 “person of color(有色人种)”等词汇,一旦出现在报告中,都可能导致面试官评估作废。

这项新规涉及如此多敏感更新,也难怪招生办助理主任Annie Medina在会上特别提醒面试官:“不要向学生或公众透露这项更新。”

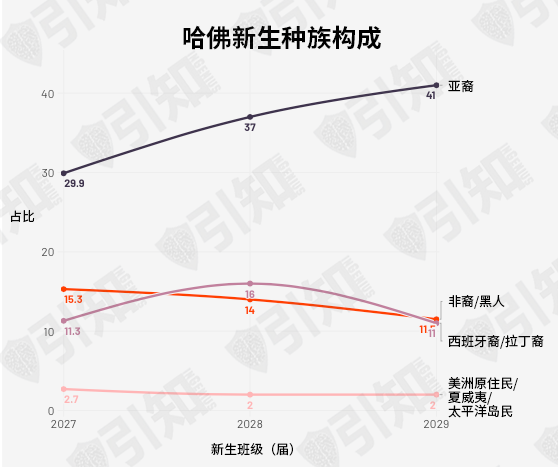

哈佛2029届新生亚裔占比41%

就在《哈佛深红报》爆出哈佛面试禁止提及种族的新闻的前几天,哈佛大学在比往年推迟了几个月之后,终于公布了2029届新生画像。

《Harvard Gazette》报导

根据哈佛大学公布的数据,2029届(2024-2025申请)新生中,西班牙裔学生占比降幅最大,从2028届的16%下降至今年的11%。非裔学生的入学比例下降了2.5个百分点,至11.5%,降幅小于去年的4个百分点。哈佛未公布白人学生的占比。

亚裔新生占比为41%,比2028届的37%上升了4个百分点。2028届(2023-2024申请)是2023年最高法院禁止平权法案后第一批新生,其亚裔新生占比比2027届的29.9%显著增加,可以明显看出最高法院判决的影响。

2029届国际学生占新生总数的15%,比去年新生人数下降了3个百分点,但与往年基本持平。

在特朗普政府政策充满不确定性的情况下,哈佛大学采取了前所未有的举措,允许已录取的国际学生在接受哈佛录取名额的同时,也接受一所非美国大学的录取。此外,哈佛大学还将候补名单的录取截止日期延长至以往惯例的6月30日之后,理由是为了照顾国际学生签证身份带来的不确定性。

这对申请者意味着什么?

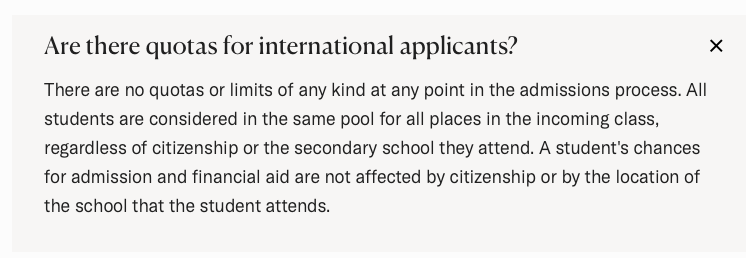

哈佛招生办官网上明确表示,不管是美国公民和绿卡持有者,还是国际学生,招生官在审阅申请材料时都会一视同仁,不存在按照国籍/高中所在地设立不同竞争池子的制度。

哈佛招生办对国际学生招生配额制度的官方否认

但不管是机构工作多年的业内人士还是申请者,从过往经验,以及哈佛国际学生人数基本稳定在15%左右的数据来看,哈佛招生办确实会用不同的参考系来评估美国本土和国籍申请者,尽管在官方表述中会强调哈佛没有为国际生、非裔、拉丁裔或任何群体设置所谓的“配额(quota)”。

对于持有美国护照或永居的华人申请者来说,因为平权法案被废除,哈佛不能再(合法地)因为要优先照顾非裔/拉丁裔,而对分数和背景同样出色的亚裔学生使用更严苛的标准。这是亚裔比例飙升至41%的直接原因。

对于中国籍的申请者来说,招生官评估他们的情境和参照系是全球申请者。平权法案本就是美国国内法律,不适用于国际学生,因此2023年的最高法院判决对国际申请者来说没有特别大的影响。

但今年哈佛最新出台的面试禁令,还是对国际学生产生了间接的影响。哈佛为了“过度遵守”最高法院案判决后的政治高压,选择在面试报告中一刀切地禁止提及国籍和种族。这导致中国学生本可以用来展示国际化视角和文化背景的优势,在面试评估环节被中性化和削弱了。

过去,许多国际学生和有国际背景的华人学生通过讲述自己在跨文化环境中的成长故事,或者展示在家庭中使用第二语言等来为自己加分。

在新的面试规定下,申请者应当更加专注于展示自己如何通过这些背景培养出独特的能力和视角,而不仅仅是文化差异本身。

当“亚裔”这个标签不再是(至少在明面上)重点时,招生官会更关注:撇开你的身份,你到底做了什么?

除了面试之外,你的其他申请材料,包括活动列表、文书等等,也都是一个道理,你需要展示不依赖于种族或文化标签的硬核实力。

例如,你有个课外活动,是你作为亚裔学生会主席,组织了文化节。那么在后平权法案的时代,你需要在申请材料中展现的是,“我发起了一个社区项目(不必强调亚裔),识别了某个具体问题(如新移民的信息不对称),并利用某种技能(如编程、组织能力)创造了某个可量化的影响。”

你的国际学生/华人背景可以是这个活动的初心,但这个活动本身的价值,必须是普世的、可衡量的。

总而言之,哈佛的新规标志着后平权时代的申请逻辑已经彻底改变。

顶尖大学的招生办已经无法依赖种族这些省力的标签,他们被迫(或许也是主动)去更深入地考察申请材料中更加本质的内容,包括你的真实经历、你的思考深度、你解决问题的能力,以及你为社区带来的真正贡献。

对于所有申请家庭来说,这既是挑战,也是回归本质的机遇。