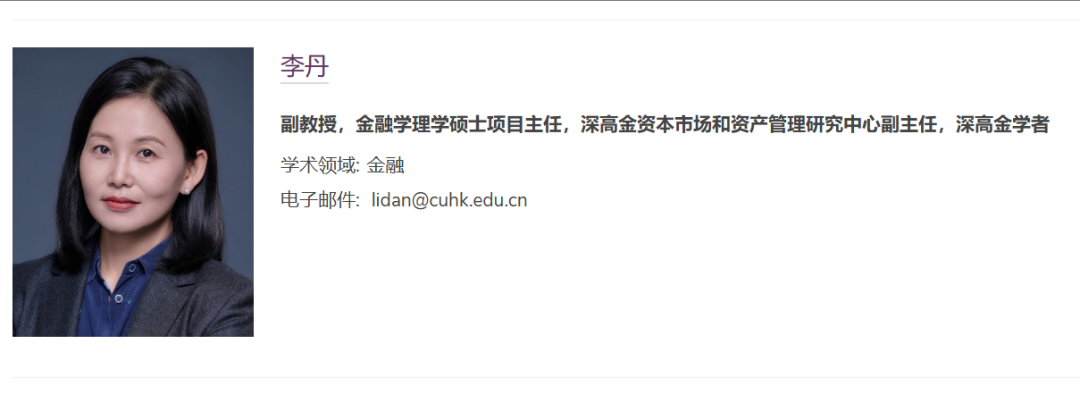

一、导师简介

Dan Li教授现任香港中文大学(深圳)经管学院副教授、金融学硕士项目主任,同时担任资本市场与资产管理研究中心副主任及深圳高等金融研究院研究员。其教育背景呈现清晰的跨地域层次:复旦大学经济学院完成本科与硕士阶段训练后,于2011年取得加拿大约克大学舒立克商学院金融学博士学位。这种复合型学术履历使其研究兼具新兴市场的制度直觉与北美金融理论的严谨框架。

2011至2017年间,Li教授在香港大学商学院任助理教授,沉淀亚洲市场研究经验。职业生涯早期,她曾先后受聘于加拿大投资行业监管组织(IIROC)与澳大利亚资本市场合作研究中心(CMCRC)担任内部研究员,直接参与市场监管实务。这类"学术机构+监管组织"的双重经历深刻塑造其研究风格——论文常隐含政策评估视角,偏好使用非公开监管数据库,结论具备直接监管启示价值。

Li教授将研究锚定于市场微观结构与公司金融交叉领域,具体辐射高频交易、流动性定价、创业融资三大板块。发表记录显示其研究轨迹沿"市场机制→实体影响"路径演进:早期聚焦交易所规则对流动性的作用,随后延伸至高频交易竞争生态,近年转向流动性在盈余管理与违约风险中的传导机制。这种演进反映其打通"交易机制-资产定价-公司行为"因果链条的学术意图。

兼任Finance Research Letters副主编的经历,暗示其学术取向偏向问题驱动型短周期实证研究,而非长周期理论建构。

二、近期文章和项目解析

(1) 高频交易竞争格局的微观刻画

2018年发表于Review of Financial Studies的合著论文"The Competitive Landscape of High-Frequency Trading Firms"突破传统研究将HFT视为同质整体的局限。该研究在交易层面识别不同HFT策略的盈利结构,采用纳斯达克完整订单簿数据将HFT细分为做市、套利、方向与混合四类。数据显示做市商面临最激烈竞争且利润持续遭压缩,方向型交易者则利用信息优势获取超额收益。

人工分析表明,该研究的核心贡献在于构造"HFT身份识别算法"——通过订单生命周期与持仓时长逆向推演策略类型,这种数据挖掘思维极具方法论价值。其揭示的"竞争悖论"——技术竞赛加剧反而侵蚀流动性供给端利润——对理解当前交易所返佣政策演变至关重要。但该研究隐含策略类别固定的假设,未能捕捉AI时代的策略动态演化,恰构成未来拓展空间。

(2) 流动性风险向信用风险的跨市场传导

刊载于2017年Journal of Financial Economics的合著论文"The Effect of Stock Liquidity on Default Risk"挑战"流动性仅影响市场交易成本"的传统认知。该研究利用SEC的Tick Size Pilot Program作为外生冲击,发现流动性恶化显著推升企业违约概率,传导机制涵盖银行贷款条款收紧、商业信用收缩及管理层短视行为加剧。

从研究设计角度审视,该文的政策评估设计值得称道——利用监管实验构造准自然实验,有效规避内生性问题。其识别"商业信用渠道"的创新之处在于通过供应商集中度与应付账款周期交叉验证,多维度证据链条增强结论稳健性。但样本局限于美国上市公司,结论是否适用于银行主导型融资体系(如中国)仍需检验,这为跨国比较研究预留空间。

(3) 收购方股票异动的内幕交易检测

2011年发表于Corporate Governance: an International Review的合著论文"Run-Up of Acquirer's Stock in Public and Private Acquisitions"首次将内幕交易检测视角从目标方转向收购方。基于1991-2008年加拿大收购数据,研究发现收购公告前收购方股票存在系统性异常上涨,且方向与公告后收益正相关,符合内幕交易特征。

该研究的理论贡献在于提出"预期收益匹配原则"——仅当预公告收益方向与公告后理论收益一致时才判定为内幕交易,避免将正常信息泄露误判为非法交易。监管实践层面,该研究直指监控资源分配问题:建议监管者重点监控高Tobin q收购方及股票支付方式交易。但其未触及数字资产并购中的内幕交易形式,且依赖传统事件研究法,对高频数据时代的隐蔽交易行为检测力有限。

(4) 公共政策对创业融资的扭曲效应

2013年刊于Journal of Corporate Finance的合著论文"Public Policy, Entrepreneurship, and Venture Capital in the United States"采用州级面板数据,发现税收激励与研发补贴虽增加VC投资额,却降低新企业创立数量,暗示政策存在"精英捕获"效应。

这一反直觉发现揭示政策评估中"投入-产出"指标错配——单纯追踪VC投资额可能误导政策效果。其采用"政策冲击前后对比+相邻州对照"的差分策略,有效控制区域经济周期干扰。值得注意的是,该研究15年前的结论在近年中国政府风险投资(GVC)实践中得到复现:据ECGI 2025年工作论文,中国280个城市的GVC政策虽吸引4000亿美元资本,却抑制非政策扶持行业创业活动,验证Li教授早期研究的前瞻性。这种"政策失灵"主题在其工作论文"Fraud in Online Marketplace Lending"中继续深化。

三、未来研究预测

基于研究版图与学术前沿,Li教授团队未来可能沿四个方向推进:

方向一:AI驱动的市场微观结构重构。当前工作论文"High Frequency Trading, Market Making and Information Asymmetry"已触及此主题。下一步可能聚焦深度学习订单执行策略如何改变流动性供给函数,以及多智能体强化学习算法在订单簿层面的博弈均衡。该方向直接回应美国证监会2024年市场结构改革提案中对"AI策略透明度"的监管关切。

方向二:加密货币市场的高频交易与监管套利。现有HFT研究集中于传统交易所,Li教授在Global Trading杂志发表的实务文章显示其对技术前沿保持敏感。未来可能利用监管背景,研究去中心化交易所(DEX)的链上市场微观结构——如无需许可的订单簿、矿工可提取价值(MEV)与HFT的交互机制,以及跨链套利对稳定币流动性的冲击。该方向需精通智能合约数据分析,与其团队技术能力匹配。

方向三:供应链信息传导与股价延迟反应机制。工作论文"Supply Chain, News and Post-earnings Announcement Drift"已开启此议程。未来可能深化:利用自然语言处理解析供应链新闻文本情绪,构建行业间信息传播网络,识别供应链冲击在股票横截面上的扩散路径与速度。该研究将市场微观结构方法应用于宏观产业链分析,契合深圳作为制造业中心的区位优势。

方向四:数字平台金融欺诈的微观证据。工作论文"Fraud in Online Marketplace Lending"以2018年中国P2P平台暴雷为案例,未来可能扩展至电商平台供应链金融欺诈检测、直播带货场景消费信贷违约风险,以及生成式AI在伪造交易流水中的应用与反制。该方向直接对接深圳金融科技监管沙盒实践,具备政策影响力。

总体而言,Li教授研究呈现"机制分析精细化"与"政策评估批判化"双重特征。其团队培养的博士生将兼具计量工具硬度与制度分析敏感性,适合投身监管政策研究、量化策略开发及金融基础设施设计等前沿岗位。