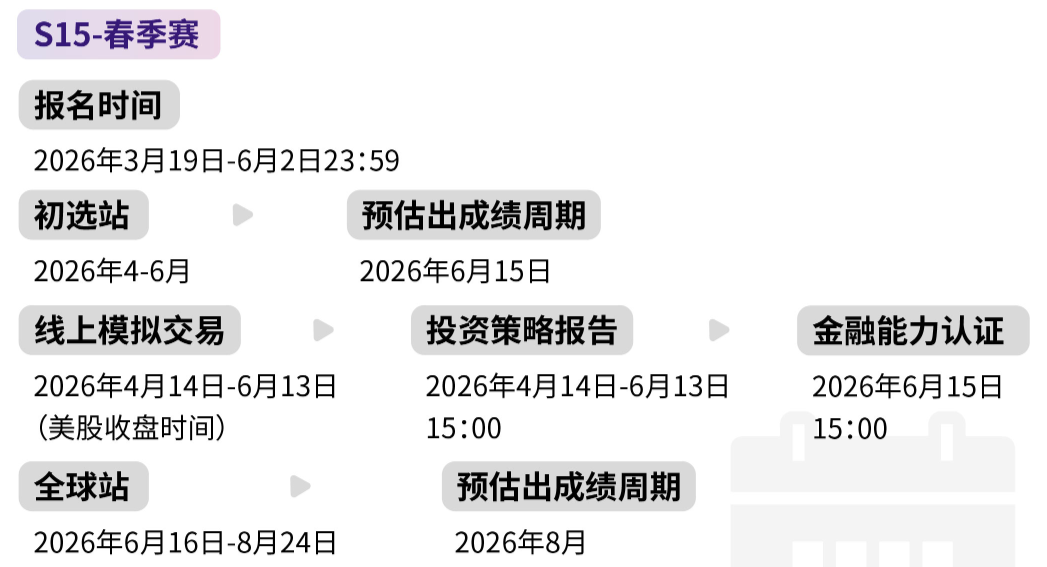

前段时间的香港大学学历造假事件持续发酵,目前,事态已经严重到香港政府和警方直接介入调查。

根据香港法律,这些涉嫌提交伪造材料的学生,可能面临最高14年监禁,老师也关注追踪过相关报道。(回顾:《因成绩不佳“露馅”!30岁内地男子,在香港获刑!》、《港大内地学生涉学历造假,近200人受牵连!》)

来源:01新闻

而这场风暴,如今正从香港蔓延至英国,甚至有英国大学直接撤销了中国学生的 offer。

越来越多英国高校开始加强对申请材料的审核,一些申请英国大学的同学甚至发现,换取unconditional offer(无条件录取)也变得更加严格繁琐。

这一切,都离不开背后那张看不见的黑网:学历材料造假和“保录中介”的暗箱操作。本文将带你理清事件全貌,深挖“保录”骗局的操作链条,了解各国对学历造假的严惩机制!

一、英国大学全面启动核查机制

过去我们总以为,只要拿到 offer 就万事大吉。但现在,一些英国大学正在告诉我们:offer 只是第一道门槛,验证材料真实性才是真正的考验。

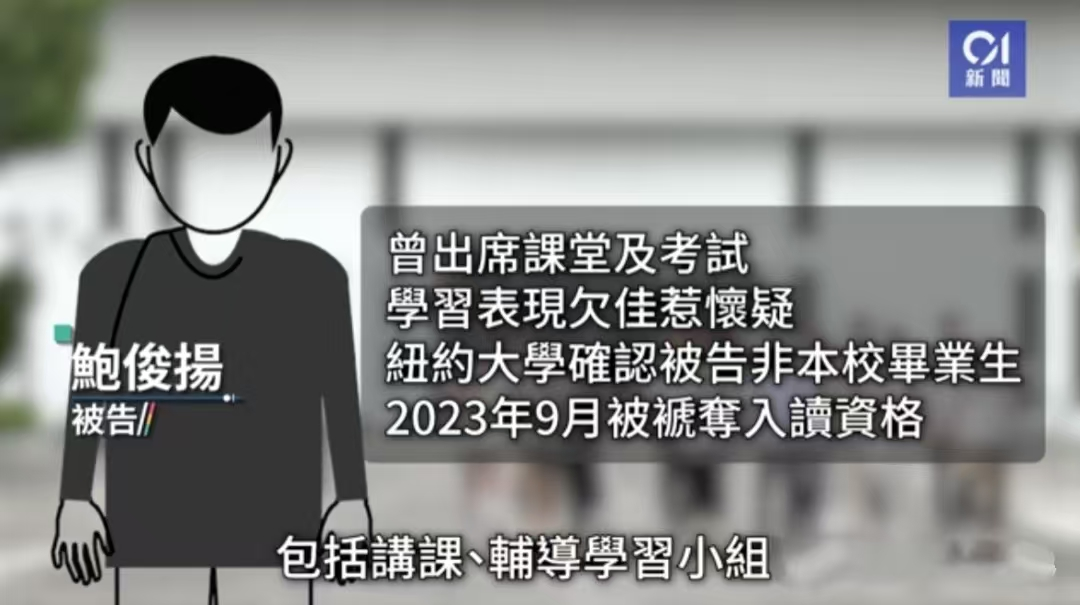

而英国高校也没有袖手旁观。近期,一名博主曝光了自己收到曼大的一封邮件,邮件中明确指出,有学生涉嫌提交虚假材料申请入学,校方已经展开严查。

图源:小红书

甚至有的同学,在 offer 已下发的情况下,被撤销资格。

图源:小红书

伦敦大学学院(UCL)和伦敦国王学院(KCL)引入了新的Qualification Check 系统,要求对学生的成绩单、学历证书进行逐项核实。

牛津大学官网明示,将使用剽窃检测系统审查申请材料;。

UCL 官网也强调,学校保留对已发出 offer 的学生再次验证材料真实性的权利。

不少同学反馈:换取 uncon offer 的过程比以往更加复杂,甚至要额外提供验证报告或第三方认证结果。

这说明哪怕你已经收到了录取通知,只要材料被查出问题,入学资格依旧会被取消,严重的还可能影响签证申请。

图源:小红书

不仅如此,英国教育部和签证移民局(UKVI)也已联合介入,认为目前国际学生申请中存在大量“文件作假”“语言水平与成绩不符”等风险因素。

英国前大学大臣约翰逊(Joe Johnson)直接放话:“英国对国际学生造假的政治容忍度正在逼近极限。”

据 BBC 最新消息,英国已有 34 所高校主动配合接受了英国高等教育质量保障署(QAA)的审核。

图源:BBC

QAA 的调查结果显示,年初关于留学生“走后门”入学的指控并未成立。就同一课程而言,留学生和本土学生的录取标准基本一致。

QAA 指出,大多数留学生都是凭借自身真实成绩成功申请,并不存在所谓的“特殊通道”或“捷径”。

二、黑中介的“保录骗局”是如何操作的?

所以说,提到这场造假风暴的幕后推手,不得不提到一个行业黑洞——所谓的“保录中介”或“高端留学机构”。

他们往往用“低门槛直录”“只需 50 万保上名校”这样的诱人口号引人上钩,而实际操作中,他们采用的不过是粗暴的造假手段。

“保录”六步骗局:

① 协定包装:学生签署“申请辅导”协议,实则授权中介全权处理材料;

② 伪造材料:中介私自篡改 GPA、编造论文和奖项,甚至直接伪造文凭与成绩单;

③ 套取条件offer:学校根据材料发放 conditional offer;

④ 拦截邮件:offer 不发给学生本人,而是寄往中介提供的地址;

⑤ 代为提交假材料:学生误以为自己在配合中介,实际上中介用假文件换取 conditional offer;

⑥ 两头欺瞒:中介对学生谎称“学校资源保录”,对学校则寄出全套假资料,拍拍屁股走人。

一旦学校或签证机构发现材料存在问题,受害的只有学生本人。

三、看似天衣无缝,实则漏洞百出

你可能会问:这些造假材料不是都做得很“专业”吗?真的查得出来吗?

答案是:当然能!

美国斯坦福大学前招生官明确指出过申请材料里的 3 个 red flag,其中就说到怎么看出材料的真实性。

1.竞赛奖项最容易被核实

在所有申请材料中,竞赛奖项是最容易被查证真伪的一项。真正获得过国际级别大奖的申请者,在官方渠道上往往都能找到记录,甚至赛事官网、新闻媒体或社交平台都会有相关报道,稍加检索即可确认其真实性。

更重要的是,招生官在审核申请材料时,通常也会对相关奖项进行背景核查。例如,该奖项是否真实存在?该年比赛是否发生过作弊事件?该生是否真的是官方公布的获奖名单之一?这一系列操作对高校招生部门来说都驾轻就熟,核查并不困难。

此外,一些申请人甚至会杜撰“自创”的竞赛经历或不知名的小型奖项,试图通过“堆量”来制造学术竞争力。但实际上,这类内容在招生官眼中毫无含金量,因为他们不但不了解这些所谓的比赛名称,且无法在公开渠道查证,这反而容易引起质疑。

图源:Bing

2.语言成绩最容易露馅

语言考试一直是造假行为的重灾区,像雅思、托福这类语言测试,屡屡出现代考、购买高分成绩等现象。然而,这种“操作”看似隐秘,实则漏洞百出,被发现的概率极高。

原因很简单:语言成绩可以造假,但语言能力却无法伪装。一旦进入学校,真正的语言水平就会在课堂上、作业中、讨论中暴露无遗。对于母语为英语的老师来说,辨别一个学生是否具备真实语言能力几乎是本能反应。

更何况,不少学校在入学后还设有语言摸底测试或预备语言课程,再次验证学生的实际水平。对于靠“假语言成绩”蒙混过关的学生来说,这无异于第二轮筛查。

3.课内成绩造假,是申请材料的“高危地带”

在所有可造假的材料中,课内成绩单是最敏感、最不容出错的一项。一份漂亮的 GPA 可以为申请大大加分,但如果这份成绩单显得“过于完美”,也会引发招生官的高度警惕。

例如,一位申请者在成绩单上显示 GPA 3.9 以上,选修课程丰富、难度高,几乎没有低分科目,同时还参加多个社团、竞赛活动、担任学生会职务……这些内容如果放在一起,可能就会形成所谓的“时间与精力矛盾”这不禁让招生官想追问:你是真学霸,还是在“堆料”?

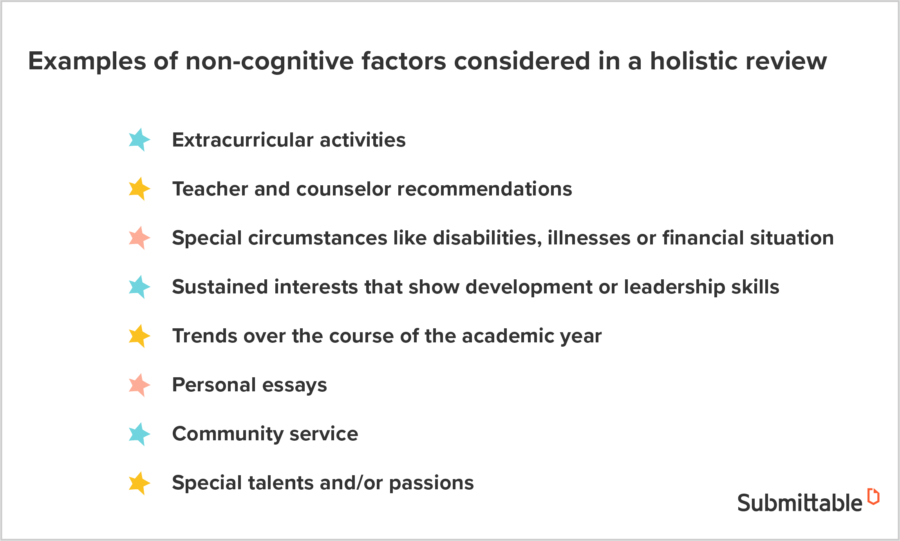

尤其是在美国高校普遍采用的“整体审查制(Holistic Review)”中,招生官并不会只看成绩,还会结合文书、推荐信、活动经历等多维度材料进行交叉比对。

图源:Submittable

只要某个部分与其他材料存在不一致,比如课程表现明显优于论文写作水平、推荐信中对学生评价与成绩单不匹配,那造假的“蛛丝马迹”便会显露无遗。

很多从业多年的招生官甚至表示,他们只需翻阅一份申请材料的几页,就能初步判断出申请人是否存在夸大、虚构甚至造假行为。毕竟,他们每天都要审核几十份材料,识破套路早已成为职业技能。

对于任何一个抱有侥幸心理、试图通过造假材料获得录取机会的人来说,真正可怕的不是“有没有被查”,而是“什么时候被查”。造假机构往往会留下档案记录,而一旦出现举报或内部信息泄露,即使已经入学、甚至毕业多年,也可能面临调查和追责。

一旦被查实,轻则被撤销学位、剥夺学籍,重则通报全校、永不得再申请该校甚至该国高校。更严重的是,在某些国家,学历造假还会被归入刑事犯罪范围,面临巨额罚款甚至牢狱之灾。

比如英国的 QAA、澳洲的 ASQA、美国的 FBI 等机构,都有专门针对学术诚信的监督和调查机制。

图源:QAA

而一旦“学术造假”这类污点进入个人档案或信用记录,不仅影响学术生涯,还可能成为求职时的障碍,导致职业发展受限、签证被拒、移民申请失败等连锁反应。

归根结底,申请海外名校的过程,是一个长期准备、脚踏实地的系统性工程。与其在造假上赌命,不如扎实提升背景、打磨申请策略、展现真实但独特的竞争力。

这,才是走得稳、走得远的根本路径。