尽管近年来政治风波、签证政策多变、学费昂贵等问题屡上热搜,但全球范围内,尤其是在华人社群中,美国教育的吸引力并没有减弱,反而越发显得独特而坚定。

为什么全球华人,无论是在中国大陆、新加坡、马来西亚,还是已经定居于加拿大、澳洲,甚至英国,依然绕不开“美国留学”这个选项?本文试图从多个维度深度剖析这个现象——既有情怀,也有干货。

01、全球华人不管移民何处,升学终点仍是美国

1. 华人家庭的隐性焦虑:教育不仅是知识的获取,更是阶层跃迁的通行证

在许多华人家庭眼中,教育从来就不是单纯的“学点知识”,“拿个文凭”的事情,而是一次次结构化的跃迁——从县中到市重点,从市重点到清北985,从名校毕业再走向更高的全球舞台。这种“通过教育改变命运”的观念深深刻进了华人的文化基因里。

而美国大学,恰恰构建了一个横向开放、纵向流动的教育体系:美国高等教育经常被称为“世界最贵但也最值的教育”。在哈佛、斯坦福、MIT等顶级大学中,有来自平凡移民家庭的学生也有政商巨头的后代,而“寒门出贵子”在美国教育体系中并非遥不可及。

从全球顶级投行、律所、科技公司到各国政府、智库、国际组织,美国大学校友网络几乎覆盖了全球高端职业的各个角落。这些资源的叠加效应,成为了推动华人移民、甚至平凡出身的学子实现阶级跨越的关键力量。

2. 多元路径:“一试定终身”之外的世界

许多华人家庭来自应试教育背景——一场考试定终身、一次失误满盘皆输。但在美国,多元录取标准,意味着:你不仅是分数,更是你这个“人”的全部。

这套体系对于那些有特长、有激情、有故事的学生,尤为友好。而这,也逐渐构成了全球华人家庭对“美国教育”的情感投射——教育,不该是消磨,而应是唤醒。

“我不希望我孩子因为一次考试失去前途,而是因为坚持和积累赢得机会。”这是太多华人家长的真实想法。而美国正是提供这种可能性的地方。

3. 不是“有没有好大学”的问题,而是“有没有美国大学”

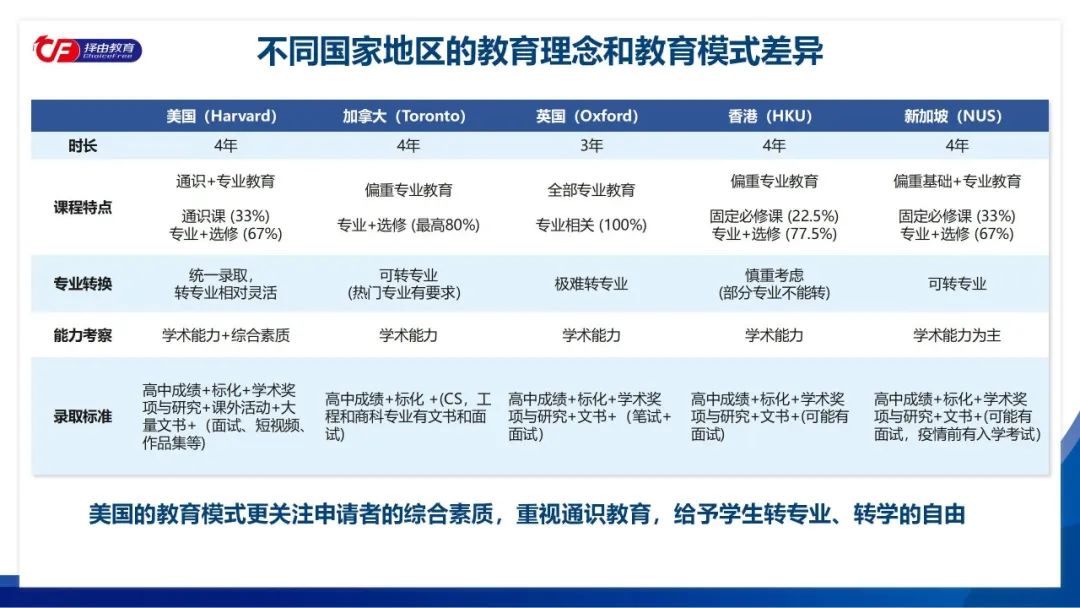

英国有牛剑G5,加拿大有多大和UBC,新加坡有南洋理工和国大,澳大利亚有墨大和悉尼大学,教育资源也都不差,为什么偏偏“最好的选择”总是美国?

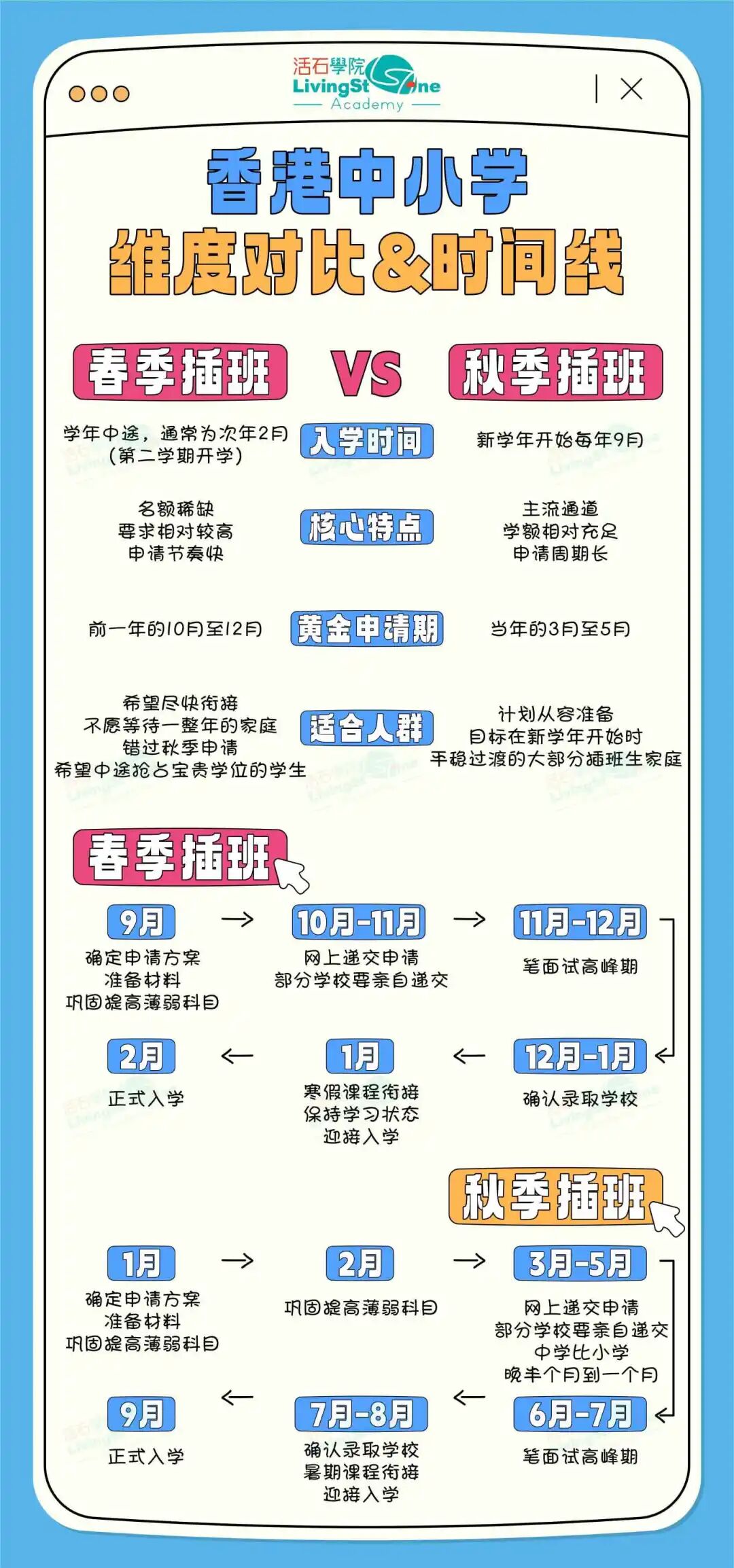

点击查看大图

这是一个看似教育问题,实则是文化心理与阶层流动的综合问题。

从第一代移民到第二代,再到如今全球流动的“第三文化小孩”华人家庭,美国大学似乎成了一种“标配”——不仅是学术能力的认证,更是通往全球资源、人脉与舞台的入场券。

4. 美国教育的强大“软实力”:自由、创造力、多元文化

再深层一点,华人家长在做选择时其实还有一种微妙的价值认同:他们希望孩子成为更自由、更独立、更有表达力的人,而不是单纯“听话、内卷、被动优秀”的孩子。

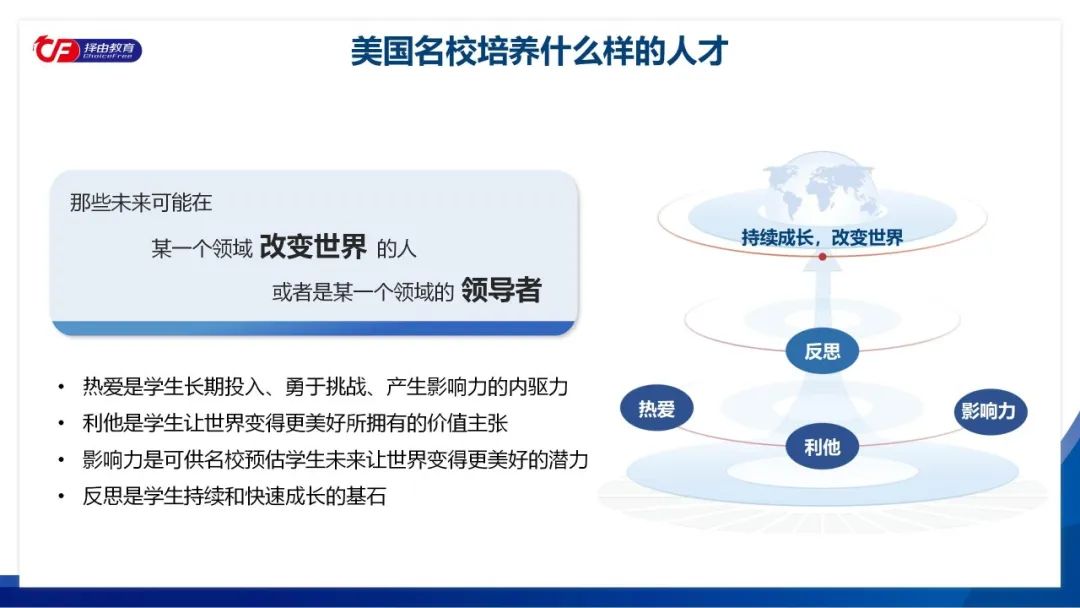

美国大学制度强调的是批判性思维、社会参与、跨界合作和自我认知,培养的是能在不确定世界中走出自我路径的人,而非标准化考试下的优等生。

尤其是那些曾在中国或亚洲教育体系中摸爬滚打、最终出国深造的家长,他们比任何人都清楚两种体系的长短。因此,当他们成为父母,面对孩子的教育选择时,往往会选择“避开自己走过的坑”,把孩子送往更能激发潜力、更有长期视野的地方。

而这,最终指向的,就是美国。

02、制度设计上的吸引力:美国大学“赢在哪儿”?

美国大学排名高固然是许多家庭关注的亮点,但美国高等教育的吸引力,并不仅仅来自哈佛、斯坦福、MIT这些响当当的名字。它背后有一个结构完善、灵活开放、资源极其丰厚的高等教育体系,这种体系几乎无法在其他国家被完全复制。美国大学的优势不是一所学校的光环,而是一整个系统的深厚底蕴。

1. 通识教育制度:一种终身影响力,为人生铺路

美国高等教育中的“通识教育”体系,是其教育制度的一块金字招牌。在许多美国大学中,即便是工科或商科的学生,也需要修读哲学、写作、历史、艺术等领域的课程。这种课程设置,力图打破学科间的壁垒,使学生在自然科学、人文学科、社会科学、艺术等多个领域接受基础而全面的训练,从而获得跨学科的理解能力、判断力与选择能力。

“知识组合”胜过“技能专精”:未来不属于单一路径者。世界的问题是复杂的,因此解决者也必须是多面向的。

这不仅仅是“学得广”,更是“看得远”,培养具有广泛视野、批判能力与道德思辨能力的“全人”。在技术日新月异的今天,大学所教授的专业技能可能几年后就会被AI或新技术取代,唯有批判性思维、表达能力、跨文化理解等‘元能力’,才能陪伴人走得更远。

很多人误以为通识教育只是美国本科阶段的“起步阶段”,而进入研究生或职场后就“派不上用场”。事实上,越来越多的跨国公司在招聘中明确表示:他们更倾向录用那些“能独立思考、有清晰表达、能理解复杂问题”的员工,而不是只懂技术、不会沟通的“职能螺丝钉”。

点击查看大图

2. 换专业的自由度:鼓励重新选择,而不是贴标签定终身

对许多中国家庭来说,“大学选错专业=人生错轨”,高考填志愿的压力之大,不亚于考试本身。一旦进入某一专业,转专业往往需要跨越重重门槛,甚至被制度性地“劝退”或“锁死”。

美国大学通过前两年的宽口径教育设计,给予学生时间去尝试、探索、失败乃至改变方向。这种制度上的宽容,是对个体成长的最大尊重。

此外,美国大学允许“双学位”或“双主修”,学生可以同时学习看似毫无关联的专业,如计算机科学+钢琴、物理+哲学、生物+艺术+音乐。更有甚者,学生可以自己设计专业,如布朗大学甚至完全取消了必修课程,由学生自主设计课程路径,这种“开放课程体系”是制度极致自由的表现。

这种制度上的灵活与包容,是对教育本质的深刻理解:学习不是一条固定的轨道,而是一场个体与世界、与自我不断碰撞、修正与重构的旅程。

点击查看大图

3. 教育机会众多与多元评价体系:让每种能力都能被看见

与应试教育主导的体系不同,美国高校在录取过程中考察的是申请者的整体素质,包括课程难度、课外活动、推荐信、个人陈述等多个维度;而在学习阶段却对学术标准有极高要求。

美国大学并非以最终考试为唯一评价方式。课堂参与、论文、小组项目、演讲、社区实践等共同构成一个立体的评估体系。这种“多元评价”背后的制度设计,更重视学生长期学习能力、沟通协作能力以及对社会的责任感——这些也正是现代社会最需要的能力。

很多家长一开始不理解,为什么哈佛、耶鲁的学生四年中“未必深入学一门专业技能”,但几年之后,他们发现自己的孩子能在咨询、投行、媒体、创投等多个领域如鱼得水——因为他们在大学里,学到的是“如何成为一个有能力应对不确定未来的人”。

4. 学术自由与教授自治:鼓励质疑权威的文化

在许多亚洲文化中,“权威”常常是不可挑战的。但在美国高校,教授与学生之间更多的是“对话”关系,而非单向传授。学生被鼓励挑战教材、质疑学说、提出自己的观点,并在学术上与教授展开实质性的争论。

这得益于美国高教制度中对“学术自由”的高度保护——无论是校内讲课内容,还是教授研究选题,都受到宪法赋予的自由权利保障。这种制度安排在冷战、民权运动、甚至当下的政治环境中都曾面临考验,但美国大学始终坚持“真理只能在自由中诞生”的理念。

这对培养学生的思辨能力和批判精神至关重要。而正是这种学术气候,为科研创造力提供了丰沃的土壤。

5. 教育资源与研究机会本科生同样享有

美国拥有超过4000所大学与学院,其中包括常春藤名校、顶级文理学院、公立旗舰大学、区域性州立大学、社区大学,以及艺术、音乐、工程专门院校。这使得美国成为全球教育最多样化的国家。

点击查看大图

同时美国大学系统并不是简单的“授课型机构”,而是一个个科研生态体,汇聚着世界最顶尖的实验设备、跨学科平台、科研人才、产业合作与创新孵化体系。

不同于一些国家将科研资源集中于研究生和博士生,美国的多数顶尖大学将大量资源(实验室机会、助研项目、导师辅导等)提供给到本科生。例如,芝加哥大学的本科生可以进入诺贝尔奖获得者的实验室做RA(Research Assistance,研究助理),只要学生想做研究,约翰霍普金斯大学能为每一个本科生提供一次研究机会, 普林斯顿大学甚至规定每个本科生都必须完成一项“独立研究项目”才能毕业。

这种制度安排,是美国大学真正“重本科、重通识、重探索”的体现,也大大提高了本科阶段的教育含金量。

6. 学制灵活性:适合不同节奏、不同背景的学生

除了换专业自由,美国大学学制本身也极具弹性。许多学校允许:

- 提前毕业(3年完成学位)或延长毕业时间(最多6年),根据学生自身节奏安排;

- GAP Year(间隔年)制度,支持学生在高中毕业后或大学中途暂停一年去旅行、实习、创业、疗愈;

- 跨校修课、联合学位,如巴纳德学院与哥大、哈佛与伯克利音乐学院的联合项目;

- 暑期/冬季学期加修课程,打破秋春两学期的限制,让学生可以根据兴趣和时间灵活调整学业安排。

03、在不确定的世界里,为孩子赢得“长期竞争力”

世界越是动荡,挑战越多,越是需要真正有国际视野、国际沟通能力的复合型人才。这样的人才必须通过国际教育培养,没有其他途径可以实现。本国的教育可以培养出知识丰富的人才,但国际视野没有经历是难以获得的。

在一所美国大学中,学生可以和来自100多个国家的同学共同学习,可以组建自己国家的文化社团,也可以参与辩论、戏剧、运动,去了解各种文化。美国高校是全球文化的熔炉。

对华人家庭而言,这意味着:孩子在留学期间,是真正站在世界中央,用世界语言思考问题、解决问题,用多元思维理解世界、面向未来。

而美国的高等教育,恰恰是在用制度和理念,资源和机会,为这种“长期主义”的成长提供这肥沃的土壤。

1. 美国教育真正赋予的,是“选择的自由”

或许更重要的是:美国教育带来的不是一条单一路径的保证,而是打开了更多人生选项的大门。

- 想留美工作?教育背景与身份路径支撑你走下去;

- 想回国发展?海归身份仍有巨大溢价,尤其在一线城市与跨国企业;

- 想走第三国?新加坡、加拿大、欧洲对美国学历极具欢迎度;

- 想转型创业?“硅谷”的创新生态、校友孵化器、资金支持,为你准备好了基础设施;

- 想从政或进入国际组织?不少美国名校毕业生正在联合国、世界银行、WHO等组织工作。

教育在这里不再只是“求职的工具”,同时成为一种文化资本、身份标签、未来通行证。

2. “绕不开的美国大学”,背后其实是“绕不开的教育情怀”

美国教育带来的是“可持续竞争力”,塑造的是具备全球适应力、文化洞察力与长期成长潜力的青年。而这,正是未来社会最稀缺、最有价值的品质。

也许正是如此,即使经历风波、历经风雨、面对高昂代价,全球华人仍然愿意为子女争取一张通往美国校园的船票。那不仅仅是一纸入学通知书,更是一场关于未来、关于理想、关于信念的豪赌——是一代人赌给下一代人的希望。

特朗普时代开启,美国留学政策变幻莫测,机构坚持第一时间解读赴美留学最新动向,以帮助大家了解政策之下产生的影响以及具体的应对之策。