De novo biosynthesis of plant lignans by synthetic yeast consortia

文献分享

—nature chemical biology—

摘要

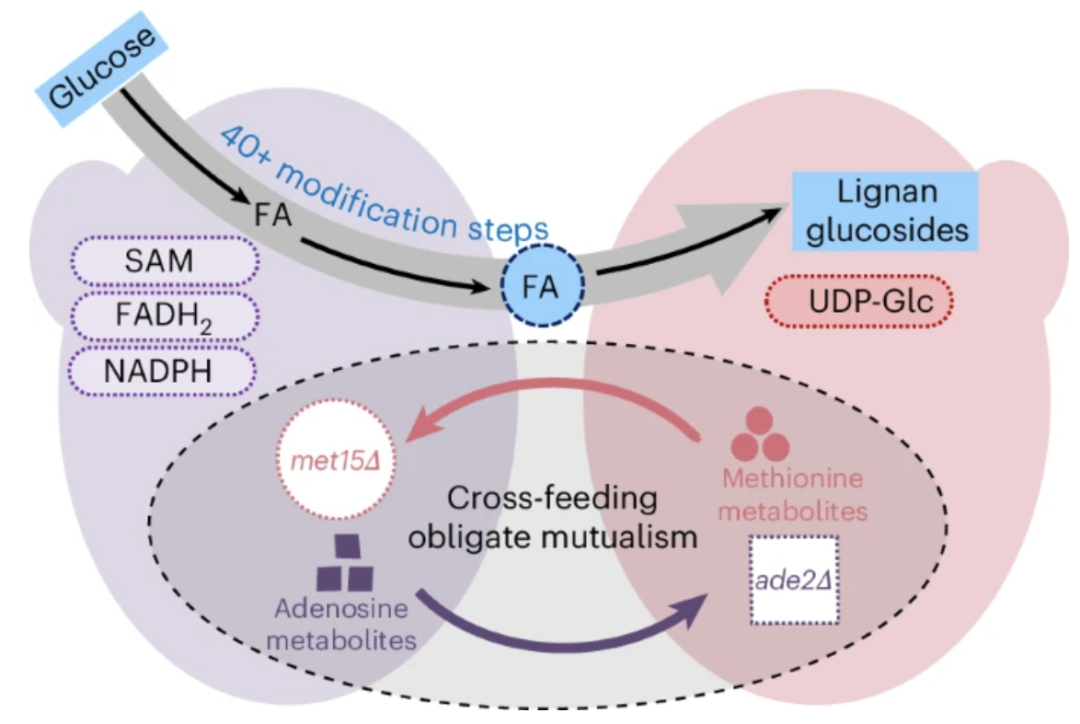

在以酵母为底盘的天然产物全合成中,由于代谢途径的复杂性,常常产生串扰和生产效率低的问题。在本篇文献中,研究者为了避免副反应对木质素苷合成效率的影响,并尽可能地提高酵母底盘的木质素苷从头合成效率,构建了以阿魏酸为分界线和桥梁的酵母联合体系统。

在研究中,作者将阿魏酸的合成与以阿魏酸为底物的木质素苷的合成模块分别构建在两种工程菌中,并且以营养型缺失为条件,让两种酵母在交叉进食的条件下产生互作。

经过上述步骤,作者证明了天然产物全合成分模块化高效合成的可能性,为未来解决复杂代谢过程提供了新的思路。

01

overview

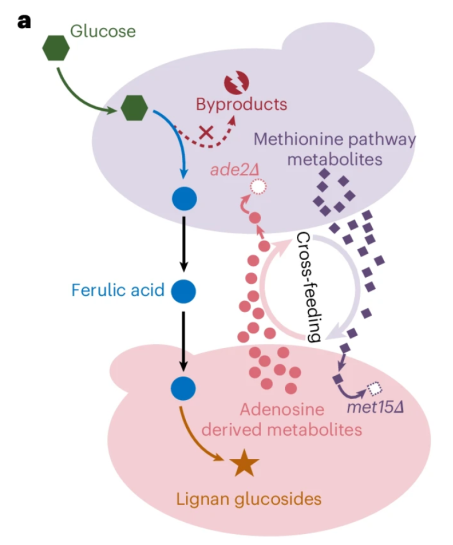

共养系统设计

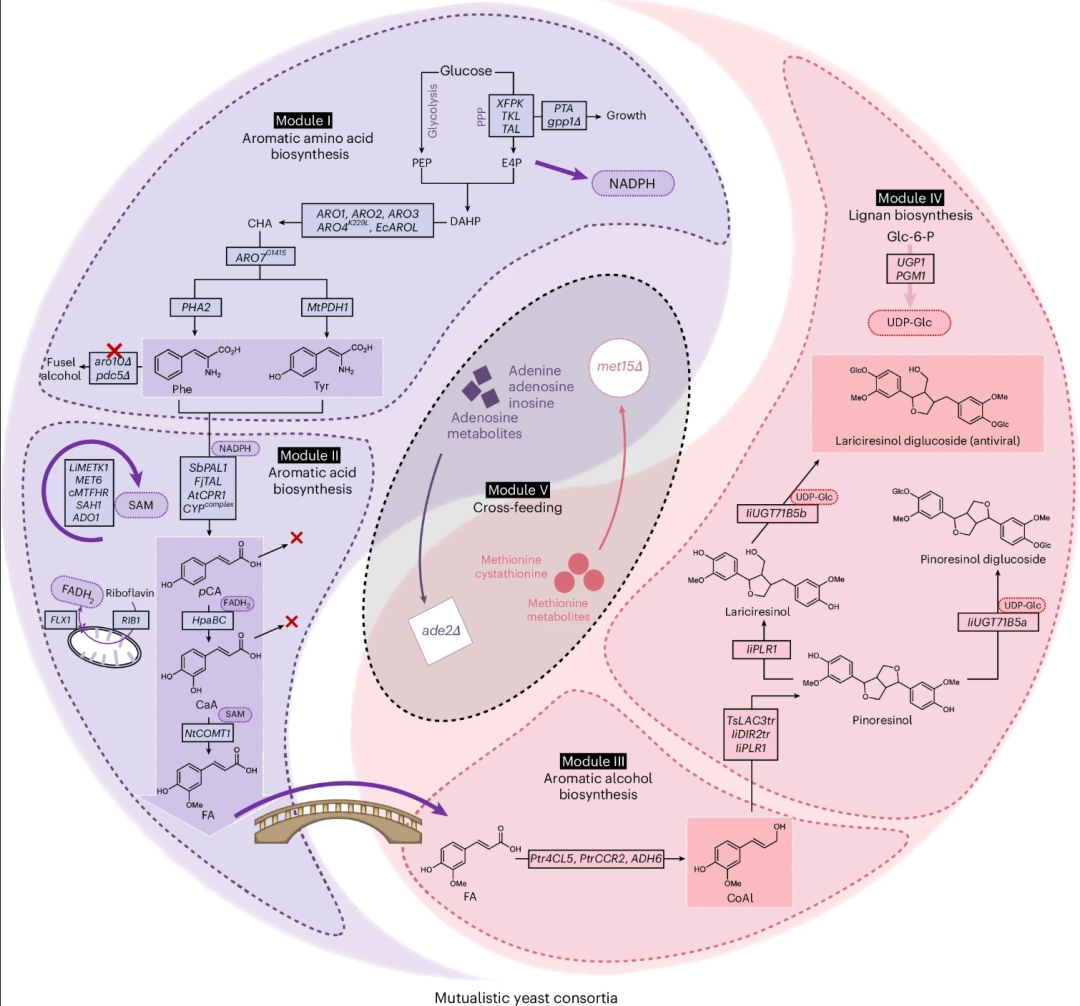

研究人员将两种菌株通过甲硫氨酸和腺苷代谢物的交叉喂养建立共养系统,共包括五个模块,其中通过阿魏酸连接起整个代谢通路从而避免混杂酶4-香豆酸辅酶A连接酶(4Cl)导致的串扰,它与对香豆酸、咖啡酸和肉桂酸等发生先发性反应。

五个模块分别是:芳香族氨基酸合成模块,从糖酵解(Glycolysis)和磷酸戊糖途径(PPP)开始,通过一系列酶的作用,合成芳香族氨基酸;芳香酸合成模块,合成芳香族酸,如对香豆酸pCA、咖啡酸CaA和阿魏酸FA;芳香醇合成模块,以阿魏酸为底物合成木酚素前体松柏醇CoAl;以及通过甲硫氨酸和腺苷代谢途径实现强制互利共生的交叉喂养模块。

此外,图中提到了一些关键的辅因子,如NADPH和FADH2负责提供还原力,S-腺苷-L-蛋氨酸(SAM)用作甲基供体,UDP-葡萄糖(UDP-Glc)用作糖基供体。

02

酵母中松柏醇的生物合成

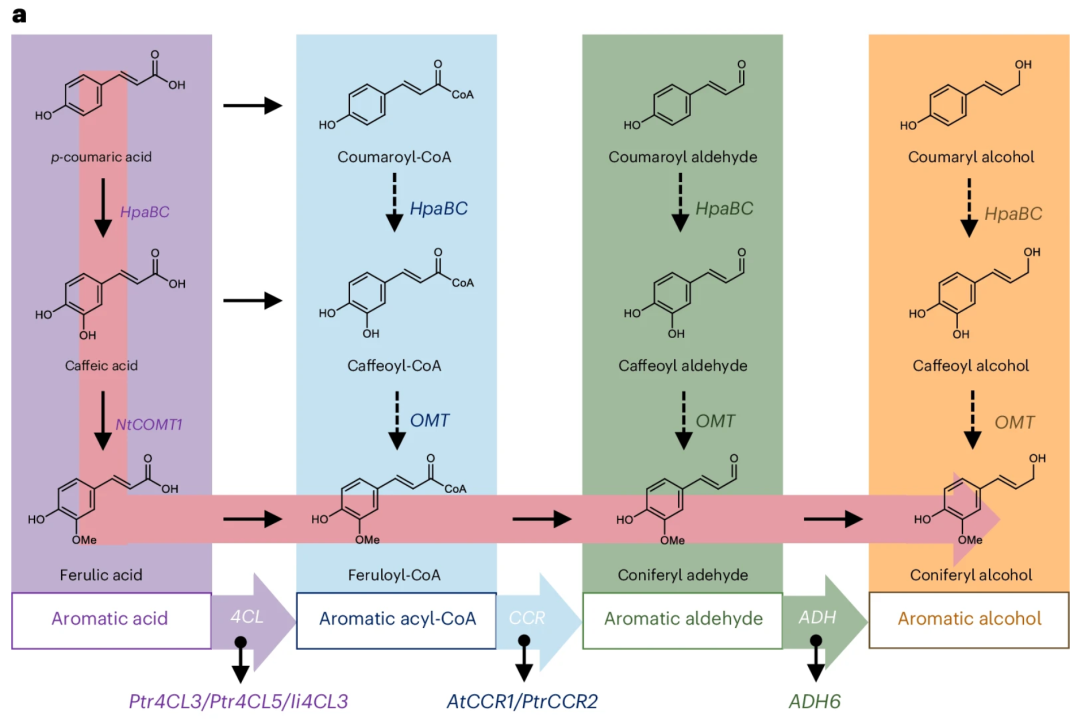

松柏醇(CoAl)是所有类型木脂素的直接前体,而其具有非选择性合成的复杂代谢网络。研究人员将三种芳香酸(对香豆酸、咖啡酸和阿魏酸)作为底物测试以探索酿酒酵母中松柏醇合成的最佳途径。

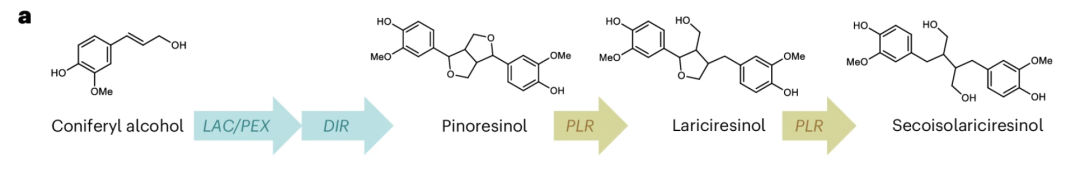

一系列实验表明,对香豆酸和咖啡酸尽管有被消耗,最终都不能产出松柏醇。图a展示了可能的流程并以红色高亮了确定的最优路径。实验证明,阿魏酸(FA)是在酵母中合成 CoAl的最佳底物。

然而,在已构建的产FA菌株RB79中转入产松柏醇模块得到的RB124未能产松柏醇,这可能是因为4CL的底物广泛性使FA前体对香豆酸、咖啡酸参与反应,而与底物竞争的副反应不能得到CoAl。因此考虑将整个流程在这里断开并分配到两菌株中。

<<最佳酶组合的筛选>>

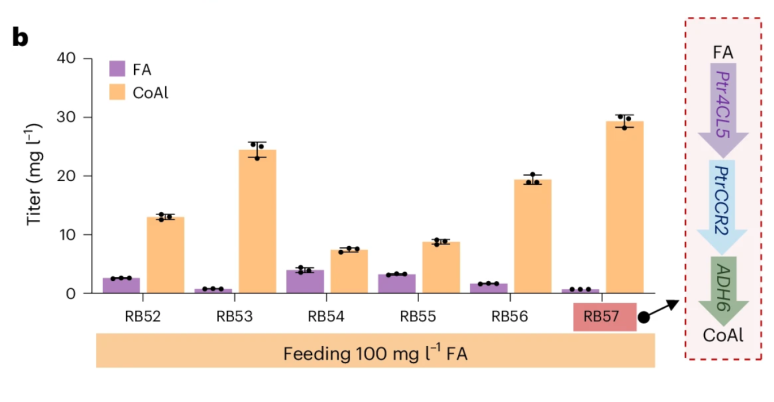

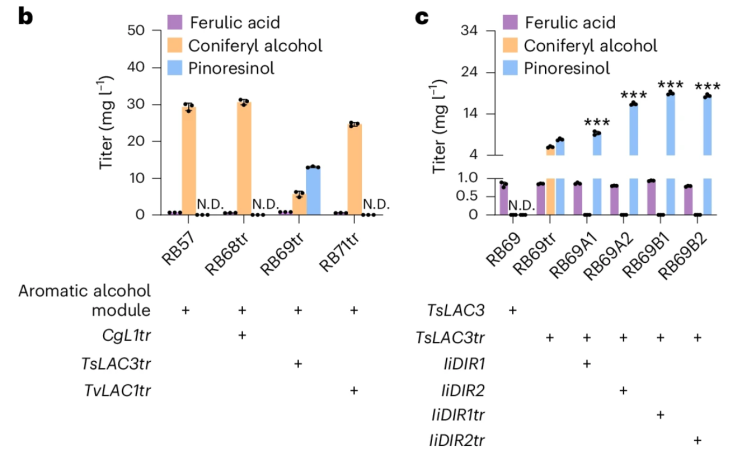

对于松柏醇合成的模块,投入FA测试不同4CL、CCR、ADH组合的菌株合成CoAl能力,图2b展示了其结果,带有Ptr4CL5、PtrCCR2 和 ADH6的RB57在消耗FA最多同时合成CoAl最多。

<<共培养系统松柏醇合成>>

将产FA的RB218和RB57共培养,与RB124对照,图2c为结果,共培养成功合成表明构建共生体来缓解副反应使可行的,但结果中的高偏差表明这个共生体还需要更稳定。

03

构建分工菌群提高生物合成

营养缺陷型配对

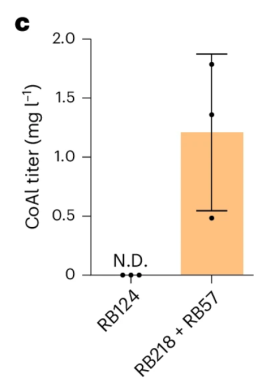

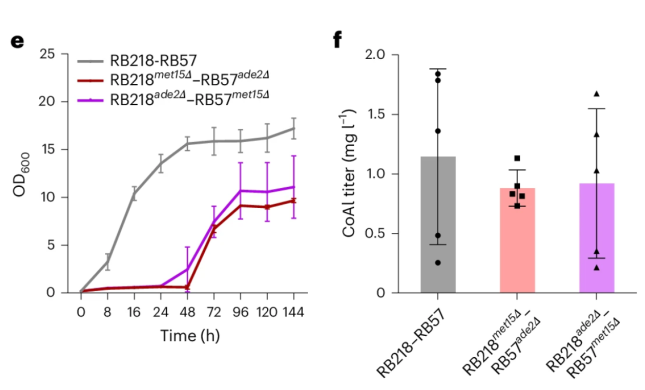

采用营养缺陷型酿酒酵母突变体构建分工菌群,以酵母菌CEN.PK113-11C为亲本构建11种常见营养缺陷型突变体,通过摇瓶发酵评估生长性能。筛选出三组具有高终生物量(OD600)的强协作配对(图a)。

但发现三者延滞期较长(图b),提示菌群发酵需延长培养时间。尽管ade2Δ–ser2Δ和ilv1Δ–arg4Δ配对在144小时培养后OD600略高,但met15Δ–ade2Δ配对的最大比生长速率(μmax)最大。值得注意的是,ser2Δ突变体在固体培养基中无法生长,却在液体培养中表现良好,违背严格互惠共生原则,故选择met15Δ–ade2Δ进行后续研究。

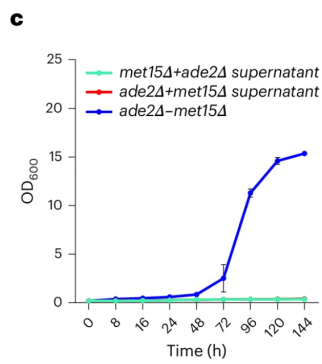

验证交叉喂养

实验证实,该配对无法通过接种菌液中的残留代谢物恢复生长,表明该共养系统严格依赖代谢物交叉供给(图c)。代谢通路分析显示,甲硫氨酸、胱硫醚、腺嘌呤、腺苷和肌苷通过补偿代谢缺陷维持菌群共生(图d)。

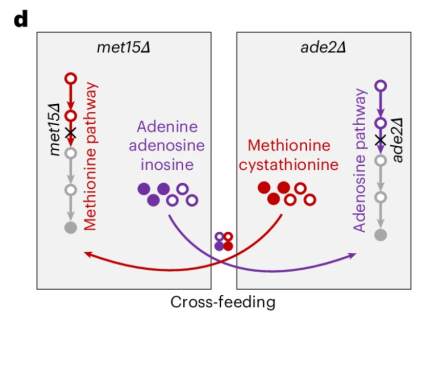

确定交叉方向

构建两种反向菌群(RB218met15Δ–RB57ade2Δ和RB218ade2Δ–RB57met15Δ),结果显示,交叉供给方向显著影响生长与产量(图e,f)。RB218met15Δ–RB57ade2Δ配对生长更稳定(极差更小),松柏醇产量稳定在0.9±0.2 mg·L⁻¹。该结果表明代谢通路表达差异导致菌群性能变化,且met15Δ缺陷型更易通过交叉供给恢复生长,适合引入生长较慢的菌株(如RB218)。

04

松脂醇与落叶松脂醇的生物合成

木脂素衍生物合成

松脂醇合成及产量

植物木脂素合成的第一步是松柏醇的苯氧自由基偶联反应,生成松脂醇。该反应可由过氧化物酶(Pex)或漆酶(Lac)催化。表达白腐的高氧化能力漆酶TsLAC3及其截断信号肽的胞质版本TsLAC3tr(菌株RB69tr),成功实现松脂醇的合成:以100 mg·L⁻¹阿魏酸为底物,产量达13.0±0.19 mg·L⁻¹(图b)。分批添加阿魏酸时,松脂醇产量因前体过量导致副反应增加而不稳定。TsLac3tr的广谱底物杂泛性加剧了这一问题。引入菘蓝的指导蛋白IiDir1tr与IiDir2tr,通过调控β–β′键的区域选择性,将松脂醇产量提升143%(19.1±0.4 mg·L⁻¹),并倾向于合成(−)-松脂醇(图c)。

落叶松脂醇的合成

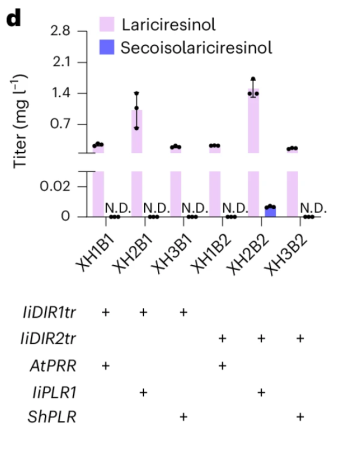

如图a,Plr是一种依赖NADPH的酶,可催化松脂醇经两步反应生成开环异落叶松脂醇。研究选取拟南芥单功能Plr(AtPrr1)及菘蓝(IiPLR1)、桃儿七的ShPLR1进行功能检验。结果显示,表达IiPLR1的菌株XH2B2合成落叶松脂醇的效价最高(1.2±0.5 mg·L⁻¹),且检测到微量开环异落叶松脂醇(6.75±0.48 μg·L⁻¹),证实IiPlr1具有两步催化潜力(图d)。值得注意的是,产物中(−)-和(+)-落叶松脂醇的比例接近1:1,提示酶的对映选择性仍需进一步优化。

05

合成复杂木脂素葡萄糖苷

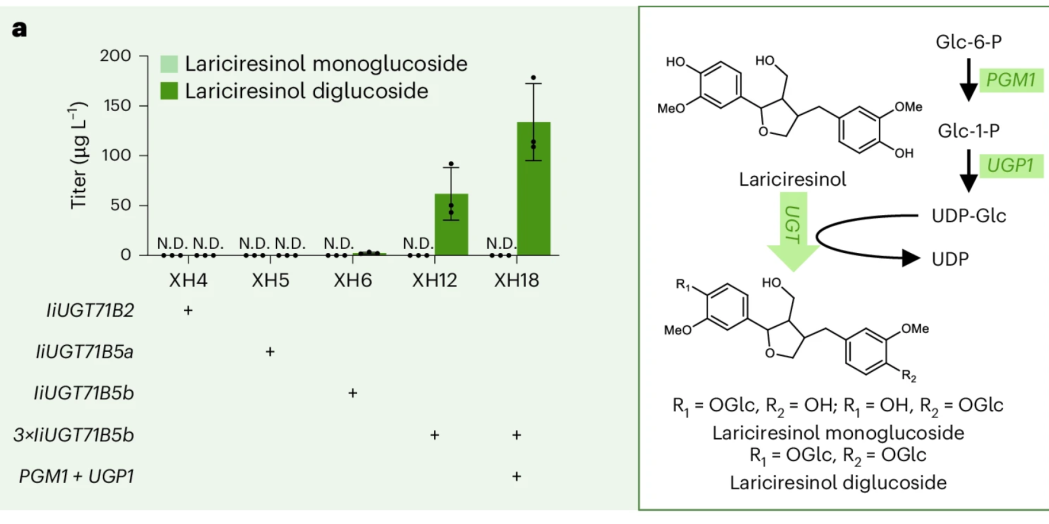

为实现抗病毒成分木脂素葡萄糖苷(lariciresinol-4′-O-β-D-glucoside,LDG)的合成,研究者将此前在北沙参(Isatis indigotica)中鉴定出的三种糖基转移酶(UGT)基因——IiUGT71B2、IiUGT71B5a和IiUGT71B5b——分别整合至可合成lariciresinol的工程酵母菌株XH2B2中。

图a展示了这些菌株合成LDG的效率对比结果:只有表达IiUGT71B5b的菌株(XH12)能够在补加100 mg L⁻¹阿魏酸的条件下合成LDG,这与先前的体外结果不同。

接下来,为提升产量,研究者在XH18菌株中多拷贝表达(3×)IiUGT71B5b,并通过过表达葡萄糖磷酸变位酶(PGM1)和UDP-葡萄糖焦磷酸化酶(UGP1)增强UDP-葡萄糖的前体供应,使得LDG的产量显著提高217%,达到133.8 ± 38.6 μg L⁻¹。该实验验证了IiUGT71B5b是酿酒酵母中合成LDG的关键糖基转移酶,且产量可通过基因工程手段进一步优化。

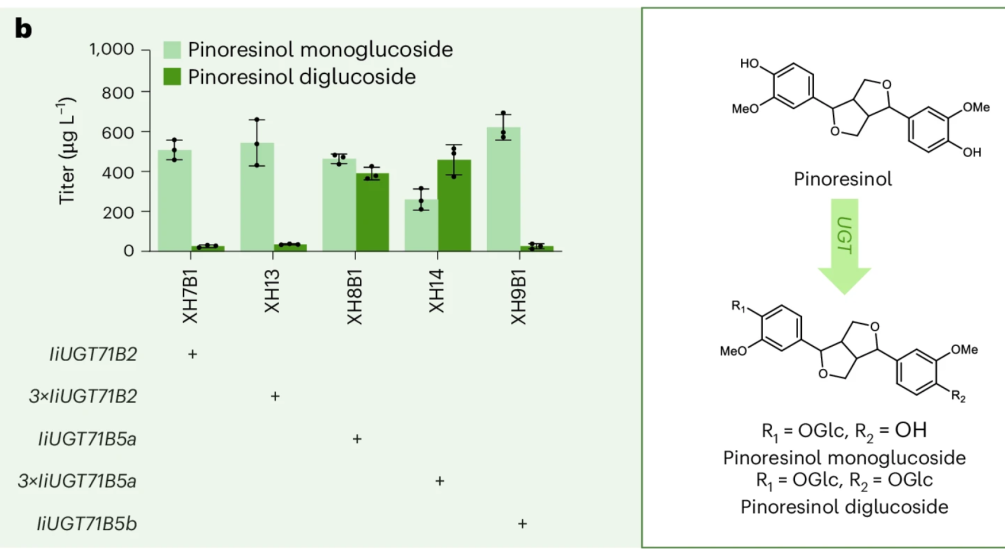

图b进一步分析了三种UGT基因对另一类木脂素衍生物——松柏醇葡萄糖苷的合成能力。所有测试的UGT酶在补加100 mg L⁻¹阿魏酸的条件下,均可催化生成松柏醇的单糖苷和双糖苷。其中,表达IiUGT71B2(XH13)和IiUGT71B5b(XH9B1)的菌株更倾向于合成单糖苷,而连续糖基化生成双糖苷的能力较弱;相对地,IiUGT71B5a(XH8B1)在生成双糖苷方面表现更佳。这些结果不仅反映了各糖基转移酶的底物选择性,还为后续进一步调控糖基化反应提供了基础。这组实验通过对酶功能的筛选和表达优化,有效提升了目标产物的合成效率,并推动了复杂木脂素糖苷在酿酒酵母中的从头合成研究进程。

06

生物合成木脂素苷类物质

<<共养系统展示>>

研究者设计了的酵母共生菌群系统,用于LDG的从头合成,通过代谢分工缓解了酚酸下游途径的代谢混杂问题。该体系由两个营养缺陷型酵母菌株组成:RB218负责从葡萄糖合成阿魏酸(FA),XH12负责将阿魏酸转化为LDG。两种菌株通过甲硫氨酸和腺苷代谢物的交叉喂养形成专性共生关系,并以阿魏酸作为代谢桥梁,共同完成从葡萄糖到木脂素糖苷的合成。

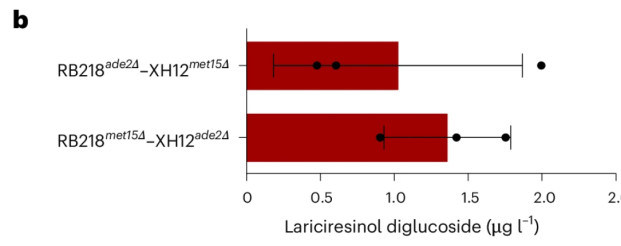

<<不同组合的合成效率比较>>

比较了RB218^met15Δ–XH12^ade2Δ 和 RB218^ade2Δ–XH12^met15Δ在合成LDG方面的效率。实验表明,RB218^met15Δ–XH12^ade2Δ 这一组合在稳定性和合成效率方面更具优势,在2%葡萄糖条件下可合成1.4 ± 0.4 μg L⁻¹的LDG。由于LDG合成受限于阿魏酸供应,推测提升RB218中阿魏酸的生成能力有助于进一步提高LDG产量。

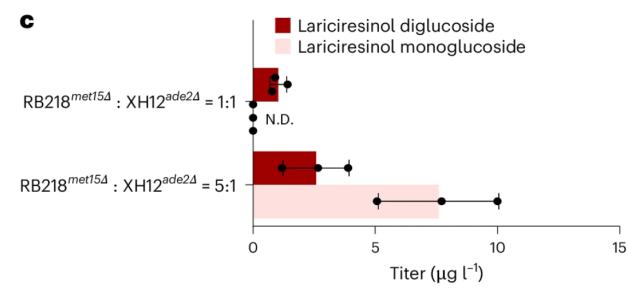

<<初始接种比例影响产物积累>>

将RB218^met15Δ和XH12^ade2Δ以1:1至10:1的比例进行接种,结果发现5:1比例可获得最高的LDG产量(2.6 ± 1.4 μg L⁻¹)以及一定量的前体产物落叶松脂素单葡萄糖苷(7.6 ± 2.5 μg L⁻¹)。该实验进一步证实了RB218在提供足量前体方面的关键作用,并为后续优化共生菌群的比例提供了依据。

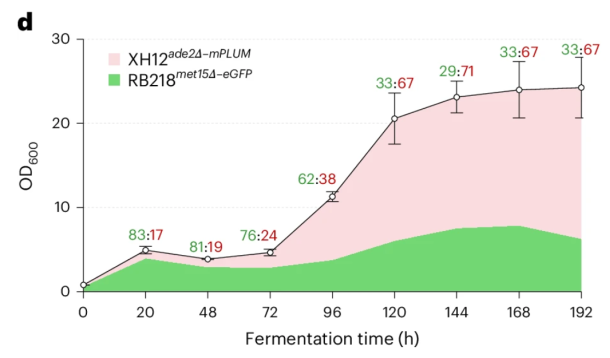

<<动态追踪菌群比例>>

为了验证所构建的共生系统在发酵罐规模下的可行性,研究者将绿色荧光蛋白(eGFP)标记RB218^met15Δ,将红色荧光蛋白(mPLUM)标记XH12^ade2Δ,通过荧光显微镜动态追踪发酵过程中的菌群比例变化。初始接种比为5:1,但在发酵过程中,菌群比例逐渐稳定在约3:7,表明在共培养条件下,XH12的生长更为优势。该结果验证了专性互养菌群在复杂代谢工程中的动态稳定性。

<<分批补料下的产物累积情况>>

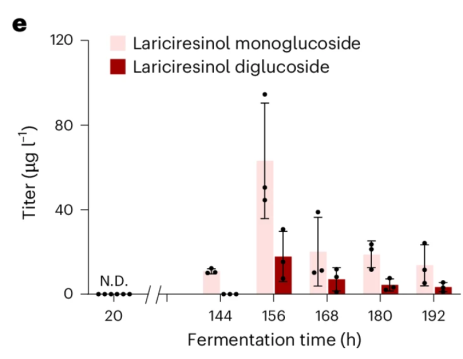

通过分批补料培养进行发酵,统计LDG和中间体产物的累积情况。发酵初期(前166小时)产物尚未检出,可能是由于合成速率较低或积累浓度过低。之后产物逐渐积累,至156小时达到峰值:LDG浓度为17.8 ± 11.8 μg L⁻¹,落叶松脂素单葡萄糖苷浓度达63.1 ± 21.3 μg L⁻¹。该实验验证了在放大规模下共生酵母体系的稳定性和产能潜力,为后续的工业化优化提供了重要参考。

07

Highlights

1、为了避免对复杂基因进行改造,从而发生代谢的紊乱和串扰,作者将酵母菌中木质素葡糖苷从头合成的代谢过程,以FA阿魏酸的合成作为分界线,分为两部分,从而避免了上述问题的发生。

2、作者通过构建met15Δ和ade2Δ菌株,让两个菌株形成交叉喂食机制,从而让负责不同代谢的模块产生强制性互作。

3、作者证明了FA作为连接整个代谢通路桥梁的可行性,并以此完成了联合体的几个关键设计。