网申筛简历筛选是怎样的流程?

是谁负责筛选?

除了院校、成绩、科研,还有哪些隐形规则要注意?

这篇文章将深度拆解“机筛秒删-人工初筛-教授终审”全流程,揭秘让招生办老师多看一眼的底层逻辑,手把手教你避开90%申请者都会踩的坑,让你的简历在系统筛选和人工评审中提升通关率。

图:文书材料自查清单(https://www.xiaohongshu.com/search_result?keyword=%25E4%25BF%259D%25E7%25A0%2594%2520%25E7%25BD%2591%25E7%2594%25B3&source=unknown)

01、筛选流程与评审人员

(一)机筛:硬性指标的快速筛选关

在筛选流程的第一环节,多数院校会采用智能筛选系统,对申请者进行自动化初筛。这一系统就像一个高效的“过滤器”,通过关键词抓取,如院校专业、六级分数、专业排名等,能够在秒级时间内过滤掉不符合硬性指标的申请者。

其淘汰标准主要集中在以下几个硬性条件上:

1.学校背景:部分院校存在隐性名单,例如仅接受985/211院校的学生,或者要求双非院校的学生专业排名在前5%。这意味着学校背景在一定程度上是进入后续筛选的敲门砖。

2.成绩排名:不同院校、不同学科对成绩排名的要求有所不同。理工类通常要求专业前20%,经管类则要求前15%,而双非院校的学生往往需要更高的排名才能通过这一关卡。热门院校、热门专业的要求一般更高。

3.英语成绩:英语水平也是重要的考量因素,许多院校会在夏令营通知上明确标注要求。比如,理工专业要求六级成绩达到500分以上,经管专业则要求550分以上,未达标的申请者可能会直接被淘汰。

(二)人工初审:行政人员筛选

通过机筛后,简历进入人工初审环节,由研究生院的行政老师负责。他们侧重考察材料的规范性与申请者的综合能力匹配度。

1.材料完整性:材料的完整性是基础且关键的一点。如果存在缺失盖章成绩单、推荐信未密封等情况,直接就会被淘汰,据统计,这类情况占初审淘汰率的35%。所以,同学们一定要仔细检查材料,确保完整无误。

2.科研呈现:行政老师会关注申请者的科研经历,国家级竞赛奖项、核心期刊论文、省部级项目参与度等都是重要的加分项,这些科研标签在审核中占有30%的权重。拥有丰富的科研经历,能够让你的简历在众多材料中更突出。

3.文书逻辑:个人陈述的文书逻辑也不容忽视,需要体现出研究方向的连贯性。例如从“机器学习课程”到“CV项目经历”的递进,这样清晰的逻辑能够展示出你对研究方向的清晰认知和规划。

(三)专业复审:学科组终筛

专业复审一般由目标院系的老师团队负责,他们更侧重考察申请者的学术潜力与研究匹配度。

1.论文质量:在论文方面,实证研究的权重高于文献综述,已发表的论文比在投的更有优势,核心期刊论文在其中的权重占比达到40%。高质量的论文能够直接体现你的学术能力和研究水平。

2.技能匹配:申请不同的专业方向,需要体现出相应的技能。比如申请人工智能方向,要明确体现Python/Matlab等工具的使用时长,像“累计编码2000+行”这样具体的表述,能够让教授们更直观地了解你的技能水平。

3.推荐信强度:推荐信的分量也不容小觑,院士/长江学者等重量级人物的推荐信,可使通过率提升20%以上。他们的推荐能够从侧面反映出你的能力和潜力,增加你的竞争力。

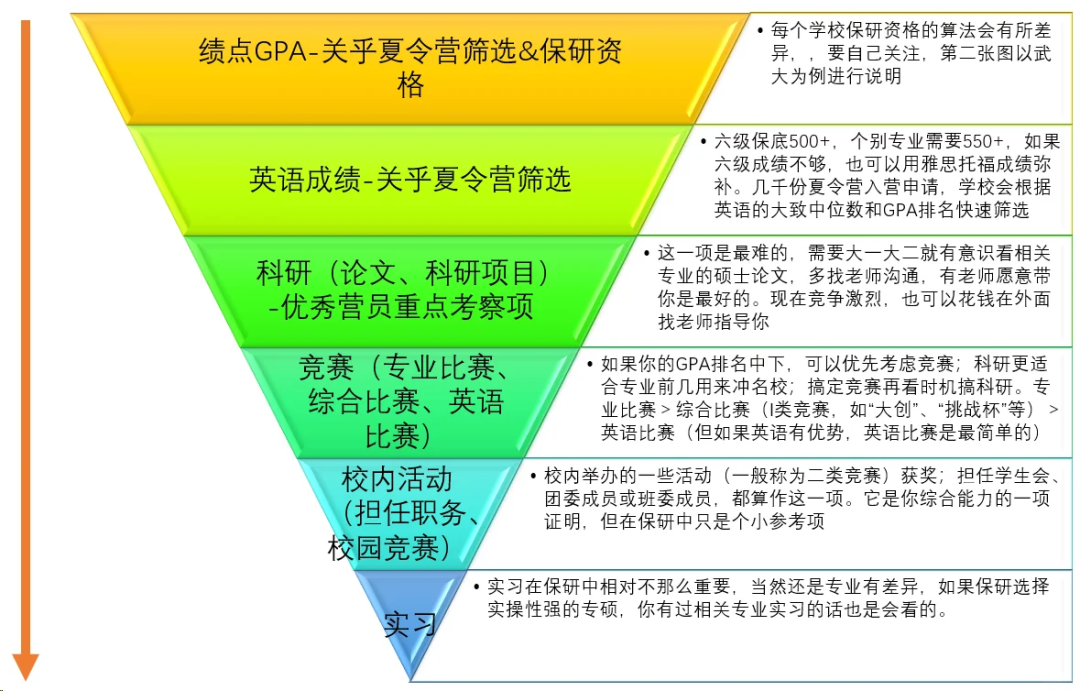

02、评审关键内容

(一)硬性指标

1.成绩排名:985/211院校通常要求前20%,双非院校前5%-10%(理工科可放宽至前10%),部分顶尖项目如清华五道口金融学院可能要求前5%。

2.英语成绩:理工科要求六级≥500分或雅思6.5/托福90,经管类可能要求六级≥550或雅思。

3.院校背景:部分高校隐性偏好本校或同层次院校学生,但双非学生可通过高竞赛/科研成果突破限制。

(二)科研潜力与成果

1.论文:核心期刊或国际会议论文(已发表或录用)是重要加分项,未发表的研究报告、实验数据也可注明“在投”状态。

2.项目经历:省部级课题(如大创国家级立项)、专利、横向课题参与度越高越好,需量化成果(如“算法优化效率提升25%”)。

3.学科竞赛:奖项含金量直接影响评审结果,国家级奖项(如“互联网+”金奖、统计建模国赛一等奖)更受认可。若参与团队竞赛,务必清晰标注个人贡献。

(三)研究方向匹配度

1.通过个人陈述和简历中的关键词匹配目标导师领域,例如申请人工智能方向需突出相关课程、项目、工具技能(Python/TensorFlow)。

2.跨专业申请需展示“交叉优势”,如法学背景申请知识产权管理可关联经济学双学位经历。

(四)隐性筛选规则

1.时间戳敏感:部分院校系统会自动标记第一批次提交者,早期申请者入营概率更高。所以,提前准备好材料,第一批次提交,或许能抢占先机。

2.材料完整性:看似细微的失误,如缺失盖章成绩单、未按要求命名文件(如“姓名-学校-专业.pdf”),都可能导致直接淘汰。提交前务必仔细检查,确保材料完整、格式规范。

(五)材料规范性与差异化

1.个人陈述:摒弃空泛表述,采用“痛点-解决方案-成果”的逻辑链,有条理地展现你的能力与成长。字数控制在800-1200字,确保内容充实且重点突出。

2.推荐信:选择与申请方向匹配的教授撰写推荐信,并附上具体案例,如“指导本人完成XX论文的数据建模”,让推荐信更具说服力与可信度。

3.附加材料:通过成果可视化、作品集二维码链接等创新形式提升材料辨识度,给评审者留下深刻印象。

(六)综合潜力评估

社会实践(如支教、智库调研)、学生工作(学生会主席、社团负责人)等软性经历,在申请者硬性条件相当的情况下,在某些专业能成为区分彼此的关键因素。它们能展现你的沟通能力、团队协作能力和社会责任感,为申请增添亮点。

比如,学生工作经历可能在公共管理等专业中起到加分项作用。

图:保研夏令营如何筛选优营(https://www.xiaohongshu.com/explore/680d8bc9000000001b03d31d?xsec_token=ABMu_1g5ZEGU413J9qY0ugYMHNZp4ETDkmcHzgfI0HUaU=&xsec_source=pc_search&source=unknown)

03、优化网申材料的关键策略

(一)精准定位目标梯队:科学规划,避免无效投递

采用“冲-稳-保”策略,依据GPA、科研成果等自身条件,精准匹配院校层级(如C9、985、211等),切忌盲目海投。以实际案例来看,GPA3.8/4.0且手握1篇SCI二区论文的同学,具备冲刺清北复交等顶尖院校的实力;而GPA3.5/4.0并获得省级竞赛奖的同学,可将申请重心放在中游院校。

注意事项:

1.往届学长老师的去向可作为参考,但不要将其视为绝对标准、给自己设了上限,否则可能错失良机、留下遗憾。每个人的经历和优势不同,勇于突破自我定位,才能收获惊喜。

2.避免集中海投同一梯队院校,分散申请不同层次的学校,增加成功机会。

(二)动态调整投递策略:掌握节奏,抢占先机

1.建立院校信息库:详细记录各校材料截止时间、偏好的文件格式等关键信息。例如,上海财经大学要求在系统中直接填写信息,而非提交附件。提前做好信息收集,避免因格式不符导致申请失败。

2.时间管理与策略:建议优先申请截止时间早的顶尖院校,这类院校通常竞争更激烈,若能提前拿到入营资格,后续申请压力会大大减轻。之后,再有条不紊地投递中下游批次院校。

(三)强化科研标签:补齐短板,适当包装

1.快速补足短板:若科研经历不足,可参与短期科研训练营,如中科院线上课题,通过实战产出1篇实证研究报告,为简历增添科研亮点。

2.成果包装技巧:深度挖掘课程设计、大作业中的研究性内容,将课程论文升级为会议投稿/参营论文,提升成果的学术价值,将这些经历巧妙转化为科研潜力的证明。并附上规范、高质量的论文全文,让论文、报告等材料呈现出专业、严谨的视觉效果,给评审老师留下良好印象。

(四)材料呈现技巧:优化细节,提高效率

1.在PDF文件中添加目录页,方便人工审核快速定位关键内容,提升审核效率。要知道,一份因乱码或格式混乱的材料,很可能直接被淘汰。

2.竞赛奖项按“国家级→省级→校级”降序排列,并清晰标注团队排名,如“队长/核心代码开发者”,突出个人在团队中的贡献。

(五)规避常见低级错误:细节决定成败

1.成绩单需至少包含前5学期完整成绩,且排名证明务必加盖教务处公章,确保材料真实有效。

2.尽量以PDF文件提交,以免出现乱码,影响材料阅读体验。

(六)善用外部资源辅助:借力提升,事半功倍

1.文书润色:寻求学术写作辅导机构的帮助,优化文书逻辑,让内容更加清晰、有条理。但要注意保留个人风格,避免文书千篇一律。

2.推荐信模板:联系导师撰写推荐信时,主动提供包含具体事例的个性化草稿,降低教授的撰写难度,同时确保推荐信内容契合申请方向,更具说服力。

(七)特殊情景应对建议:灵活处理,从容应对

1.跨专业申请:提前选修目标专业核心课程,例如计算机专业跨申金融,可修读计量经济学等课程,并在简历中单列“相关课程”模块,展现自己为跨专业学习所做的准备。

2.时间冲突:若夏令营与期末考试时间重叠,优先保障绩点,毕竟成绩是申请的重要基础。同时,及时与目标院校沟通,申请线上考核或延期参营,争取两全其美的解决方案。

图:精心制作的保研文书目录(https://www.xiaohongshu.com/explore/6821c850000000000f039f84?xsec_token=ABLHPZ4go--YPv6ELf63Y7CcjcmSaTmlqChKi9woEX9S8=&xsec_source=pc_search&source=unknown)

写在最后:

院校筛选本质上是“标准化量化评价+主观潜力判断”的结合,建议对照上述维度制作自查表,逐项优化。