近日,国家税务总局浙江省税务局公示了2025年度拟录用公务员名单,其中一位的名字引起了不少浙江人的回忆,并迅速引起广泛讨论。

图源:国家税务总局浙江省税务局官网

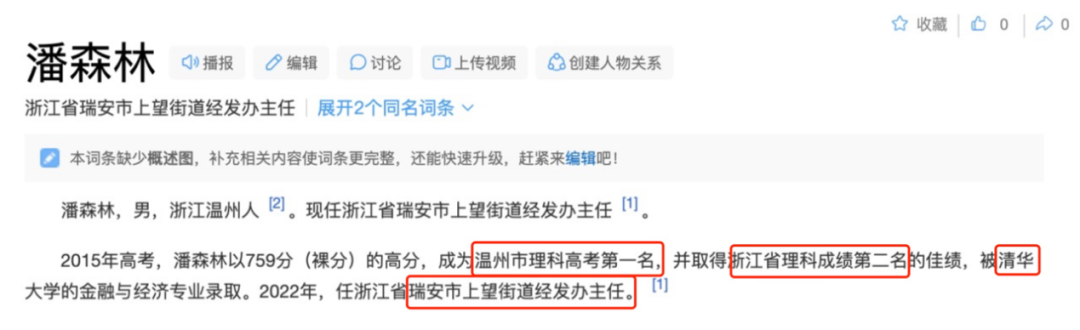

潘森林,2015年温州市理科高考状元、浙江省理科总分第二名,就读于清华大学金融与经济专业。许多人认为,10年后的潘森林应该早已是某高校的教授、某大企业的高管,或是某家金融公司的高级人才。可现实却大大出乎了大家的预料。

潘森林本科毕业后,确实如大多数人所预期的那样,进入了头部金融机构中金。但他仅仅工作了两年,就选择了进入体制内,成为了浙江省瑞安市上望街道办的一员。而今年,他更是顺利“上岸”,从事业编升级成公务员,进入了乐清市国税局。

图源:百度百科

有人震惊:“什么情况?连清华的状元都要来卷基层公务员?”

有人感慨:“清华毕业也要卷到街道办,现在真的是就业难!”

有人调侃:“这年头,清北毕业都争着‘吃公粮’,谁还敢说体制内不是最好的职业?”

也有人愤怒:“顶尖人才干着中专生就能做的工作,这就是浪费资源!”

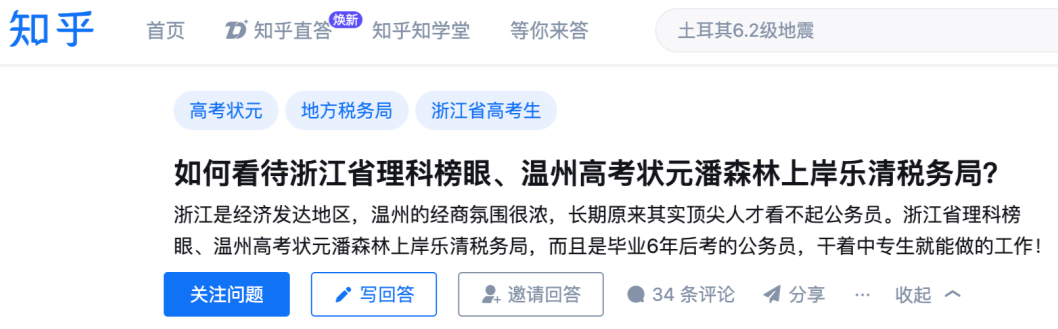

图源:知乎

这种对名校毕业生选择体制内的震惊、疑问甚至愤怒,反映了大家对传统“精英”职业路径的固有期待与现实的巨大反差。

尤其是近年来,越来越多的清北毕业生涌入体制内,争当公务员,像潘森林这样的例子早已不是个例,反而成了某种趋势。

这背后究竟隐藏着怎样的深层原因?为什么越来越多的顶尖名校毕业生,不再追求所谓的“商业顶端”或“科研成就”,而是将目光投向了体制内?小科将和大家探讨一下这背后的原因。

1原因分析经济环境的不确定性,加剧对“稳定”的渴望

在过去的几十年中,中国经济的快速增长带来了丰富的市场红利,许多顶尖人才抓住了互联网、金融等行业的机会,获得了可观的回报。

然而近年来,全球经济低迷、地缘政治紧张局势加剧,许多曾经繁荣的行业面临前所未有的压力,缩招、裁员、降薪和加班已成为常态。在这样的背景下,体制内的工作显得尤为“安稳”,不仅为员工提供了稳定的薪资和工作环境,也大大提升了其职业吸引力。

社会价值观的转变,“躺平”成为追求

前几十年,社会普遍推崇个人成就和快速的财富积累,成功的商业精英成为了许多年轻人的职业榜样,大家都渴望通过拼搏和努力实现经济自由,获取社会的认同和地位。

然而,随着社会发展和信息透明化,越来越多的年轻人意识到,成功并非易事,跨越阶层的成功更是基本没有可能。即使能力拔尖,也可能并没有一扇“后门”好用。

社会的不平等和机会的不均衡,使得许多人逐渐感到个人努力与现实之间的巨大差距。面对这种困境,越来越多的年轻人选择“躺平”。在这种价值观的转变下,进入体制内成为了一种理想选择。

体制内的资源和平台为年轻人提供了机遇

体制内的晋升虽然较为缓慢,但机制相对公平且可预见。对于那些拥有优秀学术背景、社会责任感的清北学子来说,进入体制内不仅意味着一个稳定的职业生涯,更可能意味着可以在政策制定、社会治理等更广泛的领域中发挥影响力。

这种影响力不再仅仅局限于商业领域的市场竞争,而是在国家和社会发展中发挥积极作用。与此同时,体制内的工作也带来了更多的资源和人脉积累机会,尤其是在一些关键领域,个人能够接触到的决策层面和社会资源是其他行业难以比拟的。

总的来看,清北学子选择进入体制内,并非单纯的“保守选择”,而是在面对不确定的经济环境、变化的社会价值观和更广阔的社会贡献平台时,一种理性且深思熟虑的职业决策。

2顶尖人才进入体制内,是教育浪费吗?

许多人可能会认为,清华、北大等顶尖学府培养出来的优秀学子,理应将所学应用于国家的科研创新和技术突破,而不是选择进入体制内“躺平”,寻求稳定。

这种看法背后似乎有一个共同的假设:即只有投身科研、推动科技创新,才能不算“教育浪费”。但我们是否真的可以简单地将这一选择归结为教育资源的浪费呢?

小科认为,答案是否定的。

人才应该分布在各个领域中

首先,社会发展并非单纯依赖于科研创新,政策法规的创新与完善同样至关重要。科研固然是推动国家进步的核心动力之一,但没有良好的政策保障和社会管理,创新成果也难以落地或广泛应用。

体制内的工作对于国家发展同样具有重要意义,尤其是在公共管理、政策制定、社会治理等领域,顶尖学子的加入,可以注入新的活力和创新思维,使得政策更具前瞻性和灵活性。

换言之,人才的分布应该是多样化的,每个领域都需要顶尖人才的参与和推动,而不仅仅是科研和技术领域。

每个人都应该有自由选择职业的权利

其次,接受高等教育的目的是帮助个人实现自身价值与职业发展,而非强迫学生“有所贡献”。教育是为了帮助个体拓展视野、提升综合素质,让他们能够在不同领域中找到自己的方向,创造属于自己的价值。若将高等教育的价值局限于单纯的科研贡献,那么教育的意义将变得狭隘和单一。

清北的学子,可能在学术领域表现突出,但并不意味着他们必须要走科研道路才算成功。每个学生,无论是顶尖大学毕业还是二本、三本毕业,都有权选择符合自身兴趣、能力和理想的职业路径,而不应被单一的社会期望所限制。

个人职业应与兴趣能力相匹配

最后,职业匹配与个人兴趣的差异是不可忽视的因素,并非所有的清北学子都适合做科研、搞金融甚至是创业,也并非每个人都愿意将自己的职业生涯寄托于学术探索和技术创新。

很多人可能想象不到,很多清北学子其实并不适合传统意义上的“工作”。他们的学习、做题能力远高于工作能力,他们可以在考试中取得满分,但在需要人际沟通、团队合作或市场判断的岗位上,可能表现的并不如人意。

这也解释了为什么曾经大量的清北学子在教育培训行业取得了成功,他们的学历、学习能力使他们能够在这一行业中绽放光彩。当然,在如今的社会背景下,体制内的教师已经取代教培成为了更好的选择。

写在最后

理科状元从清华到中金、到街道办、再到国税局,背后不仅是个人职业选择的体现,更是社会大环境变化的映射。

在动荡的经济形势和日益变化的社会价值观中,越来越多的顶尖人才选择在“稳定”和“成就”之间寻求自己的平衡点。这些选择虽然看似不符合传统意义上的“精英”道路,却也展示了他们对自身价值的理解和对社会环境的判断。

总之,清北学子走向体制内绝非浪费教育资源,相反,这往往是一种“双向奔赴”。允许年轻人奋斗,也允许年轻人追求安稳。多元化的发展路径,才是社会对“人”尊重的体现。