对于刚进入美国高中的中国学生和家长而言,GPA常被简单地理解为分数的高低,4.0为满分,3.5属于优秀,3.0则被看作勉强及格。

然而,在大学申请中,同样的GPA成绩可能产生截然不同的结果:有人以3.8录入藤校,有人即使拿到4.0也只能获得普通学校的录取。其关键在于对GPA内涵的理解:GPA不只是简单的平均成绩,更是如何在“课程难度”与“成绩表现”之间实现平衡的策略体现——既要选修具有挑战性的课程以证明自己的能力,又需确保取得较高成绩。这种综合表现,正是大学所关注的重点。

大学招生官在评估申请人时,不仅看GPA的数值,还会结合成绩单中课程难度的标注和选课记录,关注两方面:

一是学生是否在能力范围内选择了具有挑战性的课程以展现学术潜力

二是学生的成绩是否展现出持续提升的趋势

对于初入美高的中国学生而言,适应全英文授课环境固然重要,但更为关键的是理解GPA的评价机制:通过合理选课策略,既展示学术能力,又维持稳定成绩,才是招生官所重视的综合能力体现。

01、GPA:加权与未加权的区别

美高GPA的计算方式主要分为两种,理解这两种方式的差异,是科学规划选课与申请策略的基础。

不加权GPA:

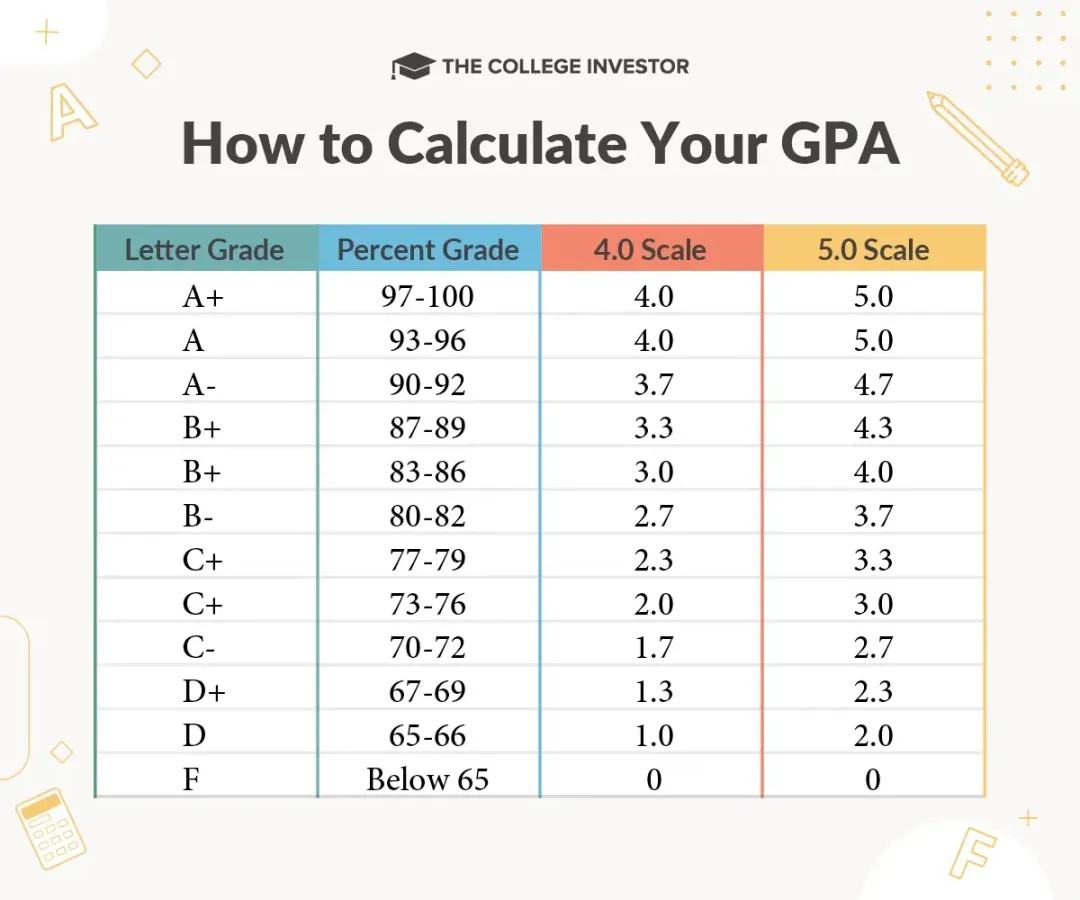

GPA通常按unweighted的标准计算,范围为 0 - 4.0。这意味着课程难度将不会被考虑,无论是在简单的课程还是更具挑战性的课程中获得 A,它始终是 4.0。

不加权GPA,即直接由字母成绩换算得出的GPA,在美国学校中使用最广泛,甚至直到几年前,它都是唯一的核算方式。不加权GPA满分4.0。如果学生每科成绩全A,GPA就是4.0;如果学生每科成绩全B,那GPA就是3.0,以此类推。

不加权GPA意味着每门课的分数一样,无论课程难易。比如学生在AP物理课程中获得B+,和在学术物理课程中获得B+,体现在GPA中分数是一样的。

举个unweighted (未加权)GPA的例子:假设一个学生选修3 门课程:生物学(2 学分)、数学(2 学分)和英语(3 学分)。

那么TA的成绩是:生物学 -C(C 等于2.0 GPA)数学 -B(B 等于 3.0 GPA)英语 -A(A 等于4.0 GPA)如果我们将成绩乘以每门课程对应的学分,我们会发现生物成绩为 4 分,数学成绩为 6 分,英语成绩为 12 分,总共22分。

如果要计算平均 GPA,我们把这个成绩除以所修课程的总学分 (2+2+3=7),也就是22除以7得到最后的平均GPA 是 3.14。

加权GPA:

举例来说,学生A选择修读AP物理课程获得GPA3.7,学生B选择修读学术物理课程获得GPA3.7,看起来两个学生一样优秀,但我们都知道AP课程比学术课程要难很多。

所以,为了把更优秀的学生区分出来,加权GPA在核算成绩的时候,把课程难度考虑在内。如果学生修读了AP课程,会在GPA核算中额外加1.0,这样,修读AP物理课程的学生A的加权GPA就是4.7,而修读学术物理课程的学生B的GPA还是3.7。这样就能更好的区分学生。

加权GPA满分5.0。在有些高中,也会开设“荣誉课”,荣誉课程比学术课程难,但比AP课程简单,在GPA核算时,加0.5分。再举个weighted(加权) GPA的例子:Weighted GPA 可以更准确地评估学术能力,使用从 0 到 5.0的范围,而不是0到4.0。

如果你想知道如何计算加权 GPA,你需要考虑到课程的难度。例如,较简单的课程中的 A 将被标记为 4.0,而难度较高的课程中的 A 将被标记为 5.0。

安利一个小知识:

关于美国高中课程类型及难度的划分,众所公认的标准是:AP课程>荣誉课程>大学预科课程(college-preps)>一般学术课程(general)。

02、成绩单:大学如何评估申请人?

大学在审阅申请材料时,所收到的成绩单(Official Transcript)不仅包含课程、成绩及GPA,还附有一份学校介绍(School Profile),说明该校课程分类(如AP、荣誉或普通课程)、评分标准、是否允许重修、加分制度,以及全校平均GPA等。这些信息帮助招生官更全面地了解学生的真实表现。

是否选择挑战课程?

大学倾向于录取那些勇于突破舒适区、选择高难度课程的学生。例如,若某校提供AP微积分,但学生仅选普通数学课程,即使获得A,也可能被认为缺乏挑战精神;而如果选修了AP课程,尽管成绩为B,反而能体现其学术主动性。

案例比较:

学生A未加权GPA为4.0(所有课程为普通课程A),加权GPA也为4.0;

学生B未加权GPA为3.8(修读2门AP得A,1门AP得B,其他为普通课程A),加权GPA为4.3。

在招生官眼中,学生B更具吸引力,因为他的选课展示出学术挑战和成长潜力。

成绩是否有提升趋势?

招生官也会查看GPA是否逐年提升。例如:

9年级GPA为3.5,10年级提升至3.8,11年级达4.0,这种逐年上升的趋势能够显示出学生良好的适应能力与学习进步;

反之,若9年级为4.0,之后逐年下降至3.5,可能会被视为“缺乏后劲”。

建议学生在9-10年级打好基础,重点适应学术体系,11年级起适当增加课程难度并争取高分,12年级保持稳定,形成“逐步提升”或“稳定上升”的成绩轨迹。

03、选课策略:如何平衡课程难度与成绩表现?

在选课方面,核心原则是:在个人能力范围内尽可能挑战更高难度课程。过于冒进可能导致成绩下滑,而一味选择容易课程又可能无法展现潜力。

01、明确目标,根据申请定位调整选课

若目标为藤校或其他顶尖大学,建议优先选择AP或荣誉课程。即便部分AP课程成绩为B,也比全选普通课程拿A更有说服力。通常建议11至12年级完成5-7门AP,涵盖数学、科学、英语等核心领域。

若目标为综合性大学或普通院校,可以基础课程高分为主,适当选修1-2门AP课程,作为学术潜力的补充展示。

02、学科均衡,覆盖核心领域

大学更青睐在数学、科学、人文和社会科学等核心学科都有扎实基础的学生。

STEM方向建议选择AP微积分、统计学、物理、化学等课程;

文科方向可选AP英语文学、历史、心理学等;

若申请方向为交叉学科,如经济或环境科学,也可选择对应的AP课程如宏观/微观经济、环境科学等。

03、选课技巧

优先选择自己擅长的AP课程。例如,大部分中国学生在理科类AP(如数学、物理、化学)表现更佳,而文科类AP(如英语文学)因语言要求高,需谨慎选择。

荣誉课程虽不如AP难度大,但仍可获得加权分,适合基础较好但暂不适合AP课程的学生。

设定风险控制线:避免“全AP”策略。建议每学期保留1-2门自己特别擅长的课程,确保能拿到A,从而在拉高整体GPA的同时也保持挑战性。

04、按年级制定长期选课规划

9年级:适应课程结构,重视基础课程(如代数、生物、历史等),可适当选1-2门荣誉课程(如英语),为后期挑战打基础,GPA建议保持在3.5以上。

10年级:逐步尝试1-2门AP课程(如AP微积分AB、世界历史),同时搭配部分荣誉课程,争取加权GPA突破4.0,并开始参与社团或竞赛活动。

11年级:重点发力,修读3-5门AP课程,覆盖核心专业领域(如数学、英语、物理、生物等),并积极准备AP考试,目标是稳定在4.3以上的加权GPA。

12年级:继续保持学术强度,选修1-2门高级课程(如线性代数、高阶文学课程),稳固GPA,为申请提交完整的材料,同时防止成绩在申请前后出现下滑。

04、新生常见选课误区

进入美高后,部分中国学生在选课策略上容易陷入误区,影响了长期的GPA规划与大学申请竞争力。

一味追求“保A”:

部分学生为维持4.0满分,刻意规避AP或荣誉课程,虽然成绩单上看似完美,但课程挑战性不足,容易被招生官视为“趋于保守、缺乏上进心”。

不加选择地选修过多AP:

也有学生盲目挑战过多AP课程(如一学期选择5门以上),结果因为精力分散,成绩从原本的A下降到B甚至C,不仅拉低了加权GPA,也难以在推荐信或文书中展现真实实力。

课程结构不均衡:

部分学生只专注自己擅长的学科,如集中选修数学和科学类AP,却忽视英语、历史等文科类课程,导致学术结构单一,被认为学术视野局限。

忽略学期与暑期资源联动:

未能合理利用暑期时间修读AP课程(如通过暑校、小班课程进行提前学习),导致学期内课程安排密集,压力陡增,影响成绩表现。

大学更看重的,是学生是否具备“发展潜力”、“挑战精神”与“自我驱动力”,而非单纯追求满分。通过合理的选课节奏(例如逐年递进、学科均衡、留出缓冲空间),结合外部专业资源支持(如系统化AP课程、小班辅导等),学生及其家庭可有效提升在美高阶段的整体学术竞争力。

需要特别提醒的是:美高四年的成长路径是一场长期规划。9-10年级的基础积累,决定了11-12年级能否顺利实现学术突破。建议尽早开始规划课程安排,确保每一门课程不仅在成绩上取得好成绩,也在课程挑战性上具备申请名校的优势。