每年这个时候,都是博士申请大军整装待发的季节——有人早早套磁,有人还在苦写RP(Research Proposal),也有人满脑问号:“我GPA一般,还有戏吗?”“没发论文,是不是直接出局?”

别急,这篇推文就是来告诉你:博士申请远不止比成绩!它更像一场学术投名状——你要让导师相信你值得被培养、值得信任、有潜力搞科研。

我们这就带你轻松划重点,帮你看清楚博士申请到底“卷”什么、怎么准备、以及哪些常见误区你该避开👇

1、申请博士,招生官最看重啥?

1.GPA与院校背景:不是加分,而是门槛

大部分学校设有基础要求:北美常见GPA ≥ 3.3/4.0,英国平均分 ≥ 60%,澳洲 ≥ 70%。

欧陆则稍有不同,例如荷兰、德国、瑞士等研究型大学,一般要求硕士阶段成绩良好(≥ 7/10 或相当于 70%),但更看重申请者的科研潜力和项目匹配。换句话说,GPA达线是必须,但不是唯一筛选标准。

小提醒:欧陆直博机会较少,除非本科期间有扎实的科研经历和优秀成绩。

2.研究提案(Research Proposal):你的学术名片

研究提案是展现你“想清楚了什么、打算怎么做”的核心材料。

- 人文社科申请:RP是重中之重,要体现原创性、理论深度和社会意义。

- 理工科申请:RP主要用来考察兴趣与项目匹配度,导师更看重你是否能快速上手。

在欧陆,尤其是比利时、荷兰、德国,很多博士岗位会要求提交详细的proposal,甚至在招聘公告里就会列明“需要明确的问题定义与方法设计”。

3.科研经历与成果:用经历说话,比用成绩更有力

科研经历反映的不只是动手能力,还有你是否具备“研究者的思维”。

- 理工科:实验设计、编程、系统搭建、数据分析都能加分。

- 商科:量化方向看建模能力(R、Python、Stata),质性方向看调研、访谈与案例分析经验。

对于欧陆申请来说,发表经历尤其吃香。许多博士岗位更青睐“能上手干活”的人,有预印本、会议论文、期刊投稿等,都能显著提升竞争力。

4.硕士论文:你目前最完整的学术成果

特别是在人文社科方向,硕士论文直接反映你的学术训练水平。欧陆院校普遍要求硕士论文,部分授课型硕士(如MSc without thesis)背景的申请者,建议先申请MPhil或研究型硕士再直攻博士。

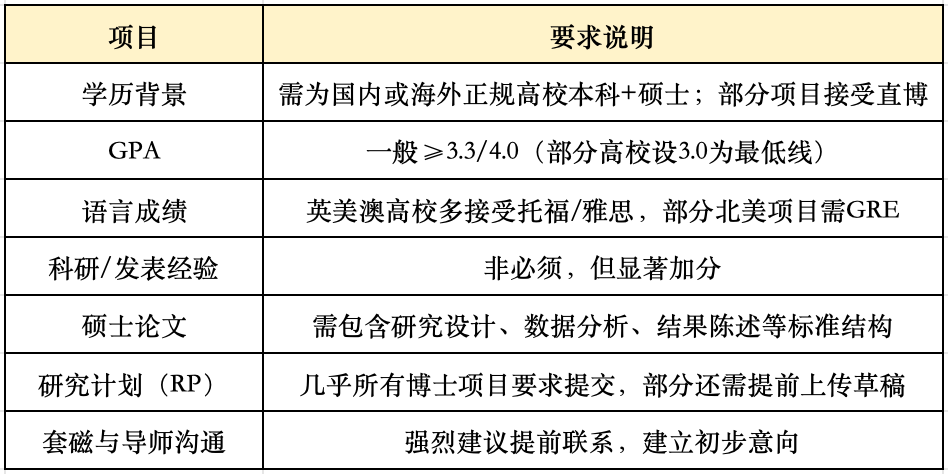

2、博士申请的基本条件

以下为常见博士申请门槛的简要总结:

3、为什么成绩不是唯一标准?

博士申请的核心是——说服导师相信:你值得被投资、被指导、被带进科研共同体。

尤其在欧陆,博士职位本质上是雇佣合同(带薪PhD),招聘流程更像求职:

- 你要证明自己有潜力完成3-4年独立研究,

- 能为团队项目贡献力量,

- 能为实验室带来发表产出。

哪怕GPA一般,只要科研经历强、研究提案切题、沟通到位,你一样有机会赢得offer。

4、套磁信与研究计划:如何打磨得更好?

套磁信

简洁开场:介绍背景、研究兴趣、申请岗位。

突出亮点:科研经历、硕士论文、提案主题与导师方向的契合。

提出问题:针对导师论文或项目的具体问题,引导互动。

研究计划(RP)

标题明确,摘要精炼。

结构包含研究背景、问题、理论框架、方法、数据来源、预期贡献。

欧陆特别要强调与导师项目、实验室方向的结合点。

博士申请从不是一场简单的成绩竞争,而是一段关于研究能力、思维方式与自我定位的过程。每个人的路径不同,所需的策略和节奏也会有所差异。

如果你正在准备,或在某个阶段停滞,别着急,找到合适的方向和方法,申请路上自然会更清晰。