1. 课题基本信息

课题名称:

PET TWINS -PETase The Way to ImplementatioN Success-

主要内容:

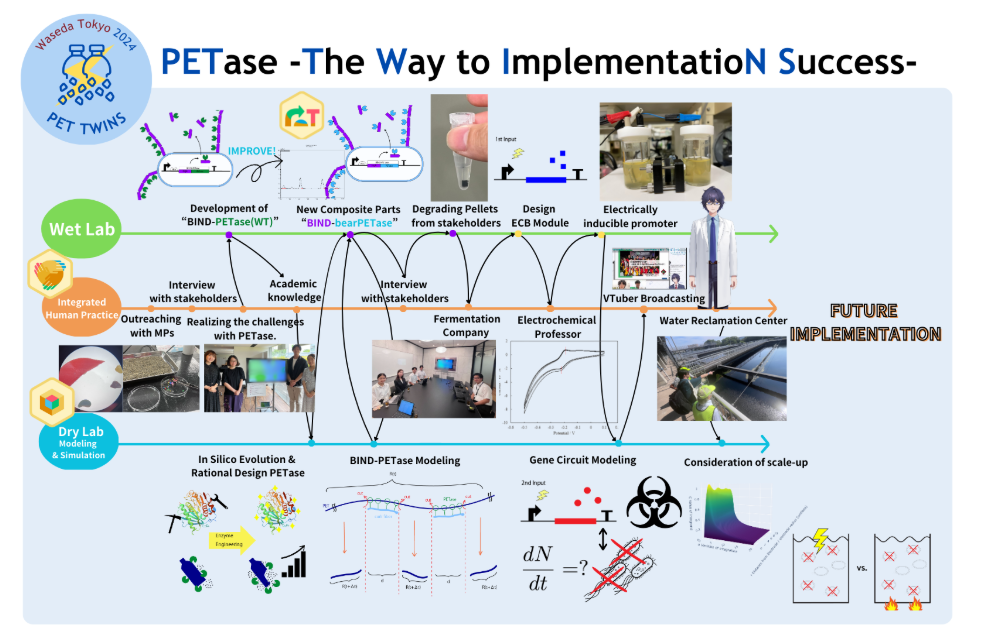

课题关注微塑料与塑料回收问题,提出了 PETtwins(PETase The Way to ImplementatioN Success)作为实现 PETase 实际应用的新方法

Wiki 网址:

https://2024.igem.wiki/waseda-tokyo/

阅读目标:

了解课题组的课题背景、课题原理、项目设计、初步了解干实验与实践部分。

2. 课题背景

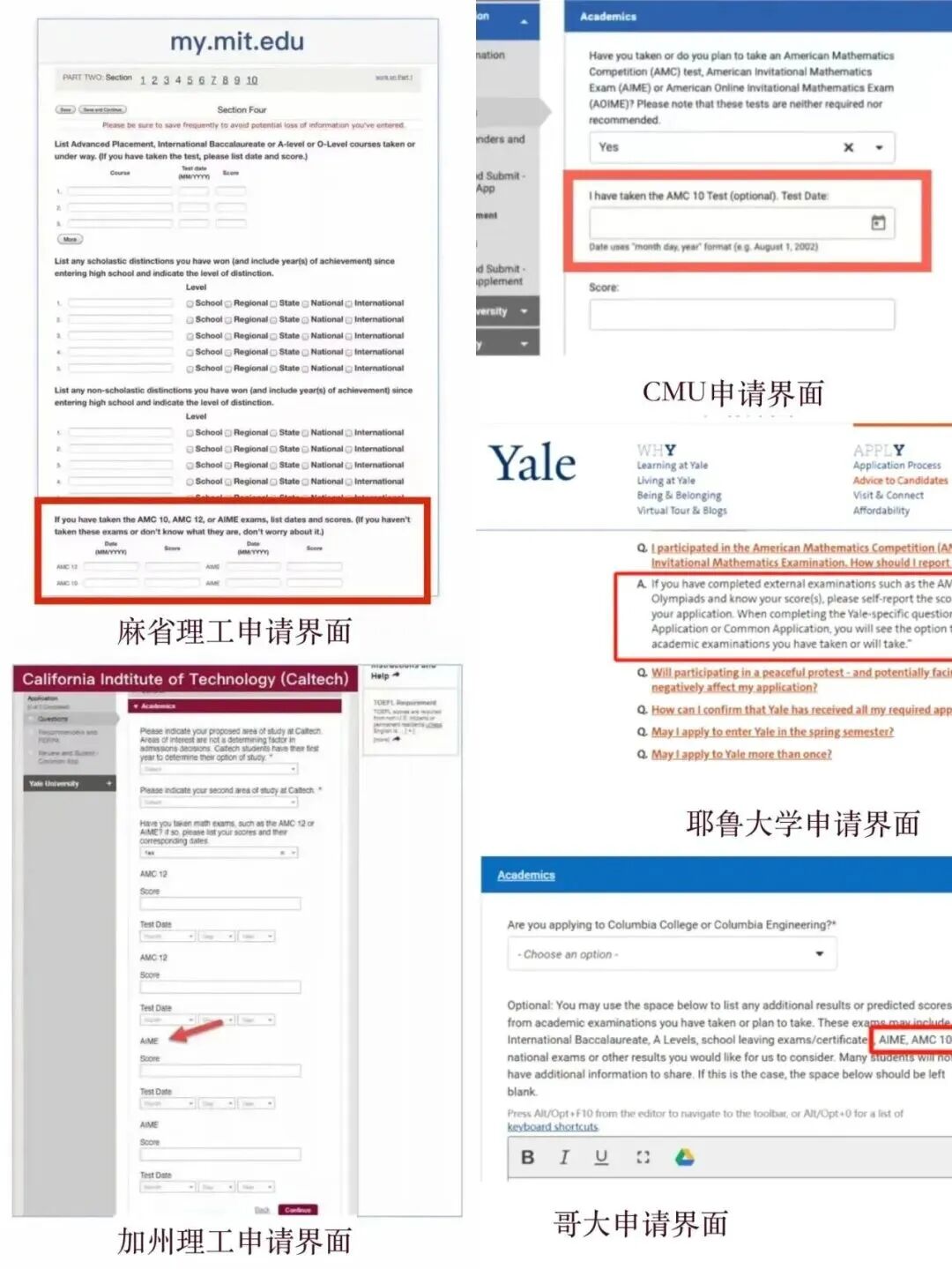

团队关注塑料问题,提出了 PETtwins(PETase The Way to ImplementatioN Success)作为实现 PETase 实际应用的新方法。在传统的塑料降解回收过程中,PET降解酶对工作的环境往往比较“挑剔”,只能处理经过初步处理、纯化后的塑料。因此团队着眼于泛用的塑料降解途径。PETtwins由两个组件组成:BIND-PETase 模块和 ElectroCount 生物安全模块。

BIND-PETase 模块有望在未来促进塑料回收,为废物处理问题和解决微塑料问题做出积极贡献。此外,团队引入了 ElectroCount 生物安全模块的概念,该模块通过电输入诱导两个基因的表达。

3. 课题原理

1. 现有困难

PET存在于塑料中,具有较强的化学稳定性,因此影响了塑料的降解回收。而对于PETase而言,纯化困难、纯化后活性降低等问题使得PETase不能很好地直接应用于工业化生产中。团队着重解决的就是这一问题。因此推出了PET TWINS体系。

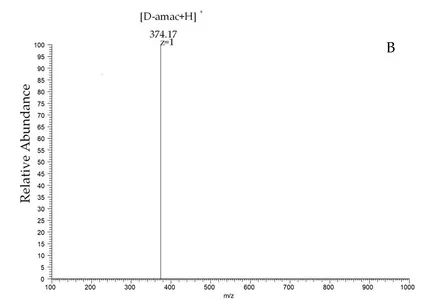

图1 PETase在生产中遇到的问题

2. BIND-PETase 模块(BIP 模块)

BIND 系统是一种表面显示技术,利用膜外纤维形成因子 CsgA 在膜上的聚合作用来固定纤维结合在细胞表面纤维上,这样使得酶可以在细胞外直接发挥作用。同时,细胞表面纤维可以形成较长的骨架,可以偶联的酶的数量较多,提高了降解反应的效率。

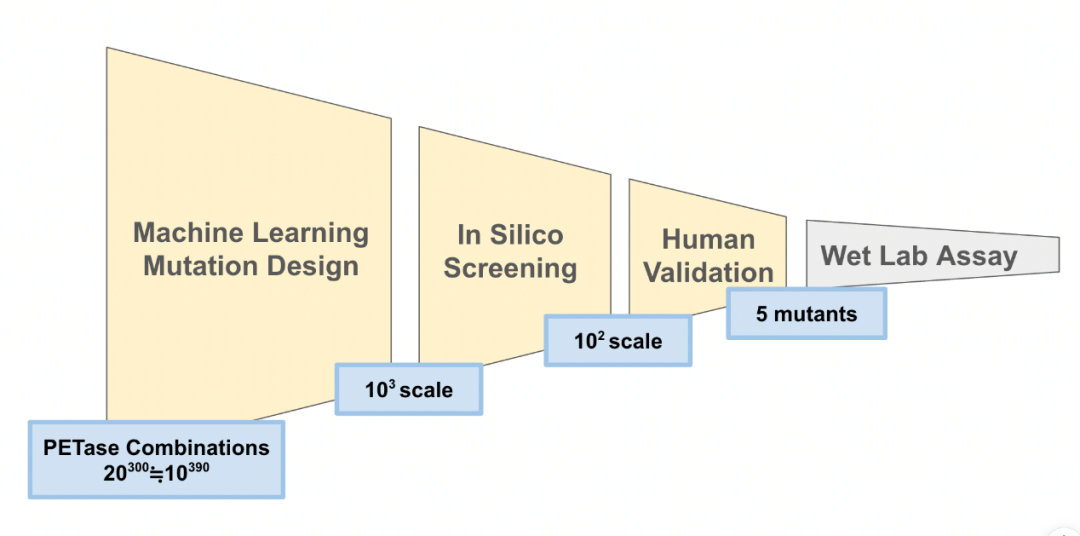

团队将 PETase 整合到 BIND 系统中,同时提高其 PET 降解活性,开发了 In Silico Evolution Pipeline,设计了 iePETase (In Silico Evolution PETase) 和 rdPETase (Rational Design PETase) 使得系统的可变性大大增加。

在蛋白酶改造的方法中,团队选择了“先干后湿的方法”。即先采用计算机模拟,在挑选出效果较好的进行功能验证。

图2 高效PET酶的获取途径

3. ElectroCount 生物安全模块(ECB 模块)

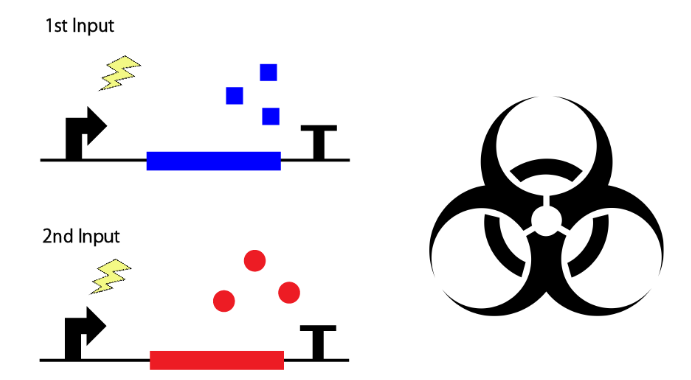

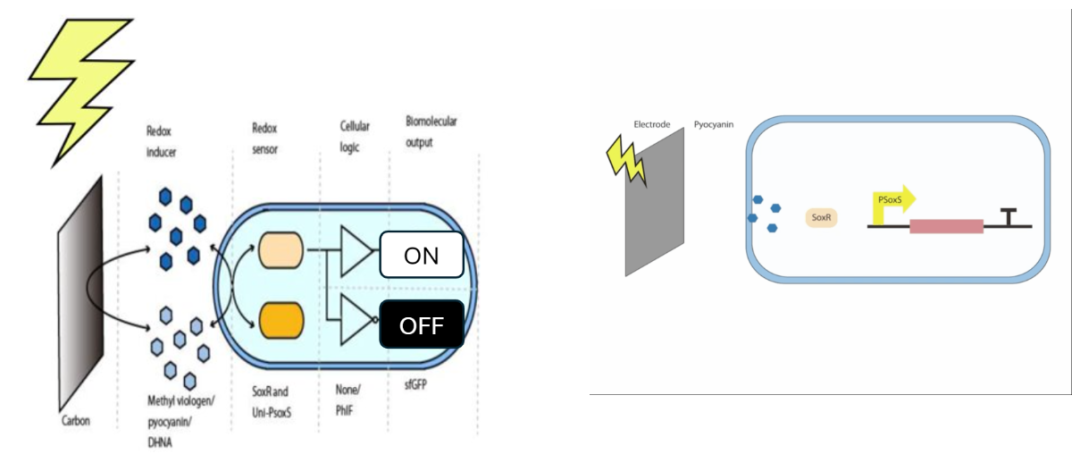

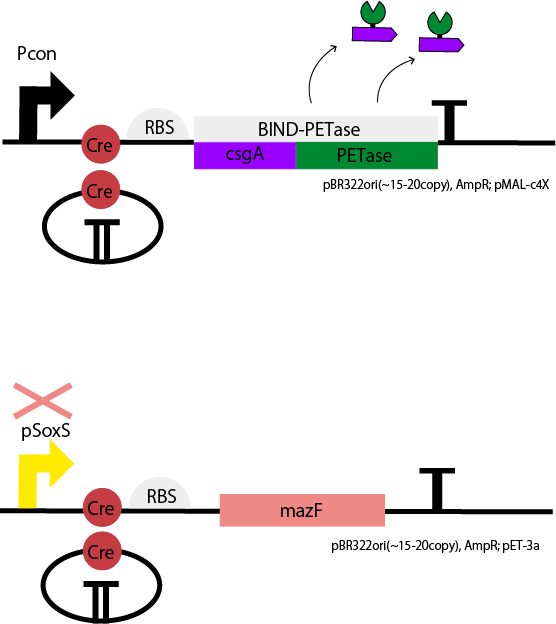

图3 电刺激开关的自杀系统

如图所示为团队设计的自杀系统。该系统与传统的化学信号或光信号不同,采用电信号实现远程的控制,利用pSoxS 启动子,使用 Cre/loxP 系统,诱导自杀基因MazF的表达。在过程中,电信号对于细菌的细胞壁也有一定的破坏作用,实现双重保障。

4. 项目设计

团队的实践方式如下图展开,共分为湿实验、干实验及综合人类实践。

图4 课题实施的图像大纲

1. BIND-PETase模块

1.1 基因回路设计

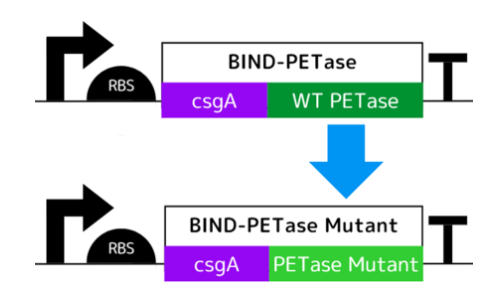

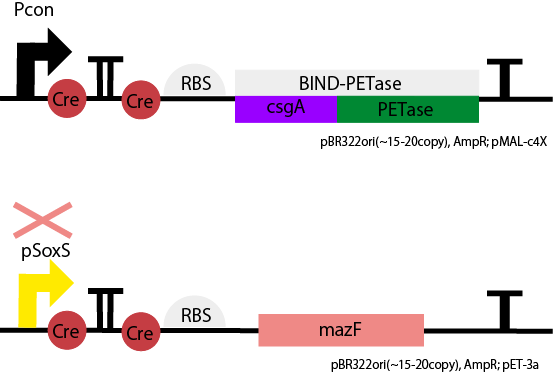

图5 BIND-PETase模块的基因回路设计

改部分设计较为简单,采用将细胞外纤维与改造后的突变体PETase结合,形成融合蛋白直接表达。

1.2 PETase的改造

如原理部分所述,团队采用了计算机辅助设计的模式进行PETase的筛选与设计。利用机器学习的模式,在计算机中进行定向进化。最终在结构模拟的环节挑选出合理的蛋白质,用于后续的湿实验。

2. ElectroCount 生物安全模块(ECB 模块)

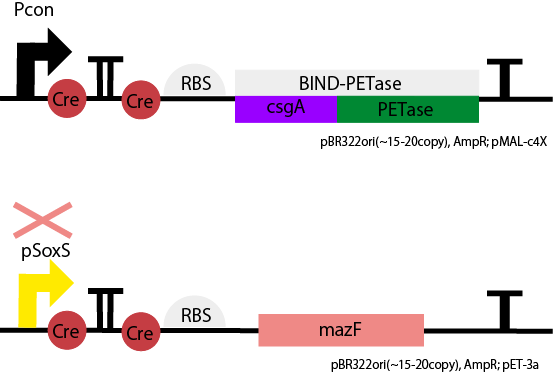

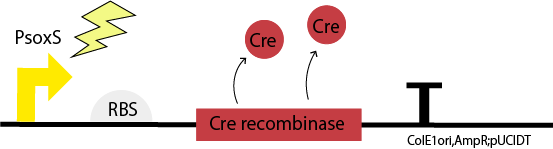

图6 ElectroCount系统的设计

该模块由两项基础技术组成:pSoxS 启动子(称为电诱导启动子)和 Cre/loxP 系统。电诱导型启动子其中下游基因的表达通过电刺激促进。施加电压会导致电极上的绿脓菌素氧化。然后,氧化的绿脓菌素进入细胞并氧化 SoxR。

SoxR 在表达后立即永久表达。氧化的 SoxR 作用于 pSoxS 以促进其下游基因的转录。这种机制增加了下游基因的表达。最终导致细胞死亡。下端偶联的Cre-loxp系统个人认为起到了“放大与分流”的作用,可以同时进行操纵工程菌死亡与蛋白表达的作用。

3. 系统联动

图7 完整基因回路的设计

完整的系统基因回路如上图所示。

1) 在没有电输入的情况下,SoxR 被表达,阻止了 Cre 重组酶的表达。

2) 通过添加第一个电输入,pSoxS 被激活。Cre 重组酶的表达。Cre重组酶将BIND-PETase前的终止位点去除,基因正常表达。

3) 第二次施加电信号,mazF基因激活表达,细菌自杀

5. 个人总结

1. 对于突变体酶相关实验设计的看法

团队在设计过程中采用了先使用计算机辅助设计,后进行突变体获取的思路,可以看作理性设计。因此团队的思路是先确认突变蛋白是否能够表达、是否能够在团队设计的系统中正常工作。因此团队没有设计特别的表征系统检测酶的效率。对于有更好功能的壳寡糖酶的筛选而言,也可以使用这样的理性设计思路,相比随机突变的思路有更好的效果。

2. 基因回路构建的思考

团队设计了较为复杂的基因回路,可以通过电信号将调控表达与工程菌自杀两个板块偶联起来,使用一个系统进行控制。个人认为是可以参考的。对于壳寡糖而言,我们已经找到了与之互作的蛋白ChsR,那么对于自杀系统与蛋白表达的联用与互作完全可以用它串联起来。

3. 对于自杀系统的疑问

团队在自杀系统中的描述是“该系统的建立将允许培养物在提供的阿拉伯糖培养基上取食的时间越长,它们就会缓慢地发生细胞凋亡,从而通过控制培养基中阿拉伯糖的浓度来控制它们的裂解。”个人认为没有考虑到实际的岩石环境情况,在修补石灰石缝隙完成后不能有效、便捷地自杀。相应的,团队的所有内容都围绕着体外系统进行,没有展示出两种菌株的互作与在自然条件下的适应性与有效性。