前段时间在我因为学生拖延文书而闲来无事的时候,翻阅八月份刊发的美国社会学三大顶刊之一的American Sociological Review,发现来自UC Davis的学者Greta Hsu和Amanda Sharkey发表了关于美国大学test-optional政策和校园多样性之间关系的研究。

他们的核心结论是:test-optional政策对于那些重视标化成绩等量化指标的学校来说,仍然停留在一个政治正确的口号,而不是招生官实际在执行的原则。

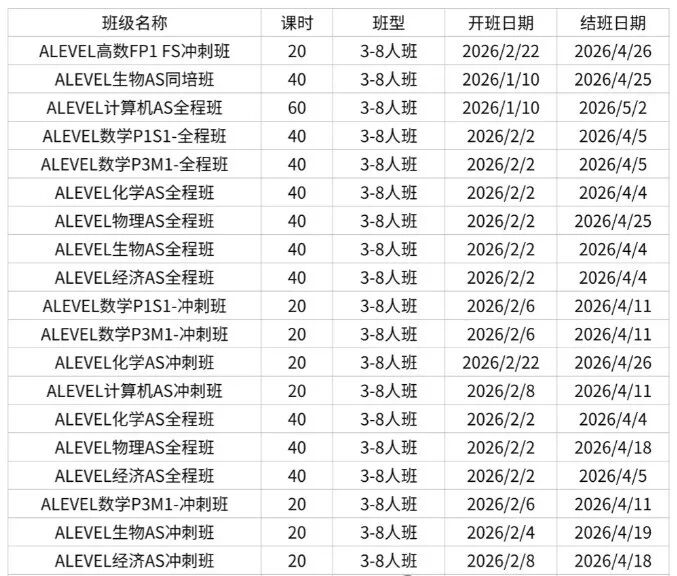

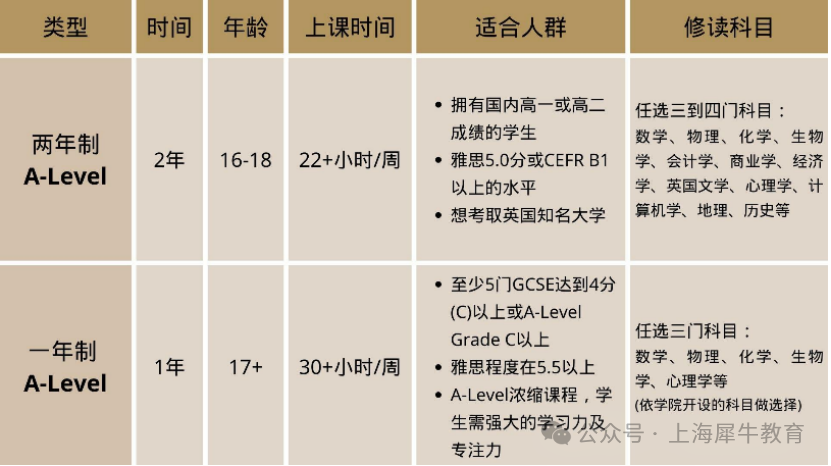

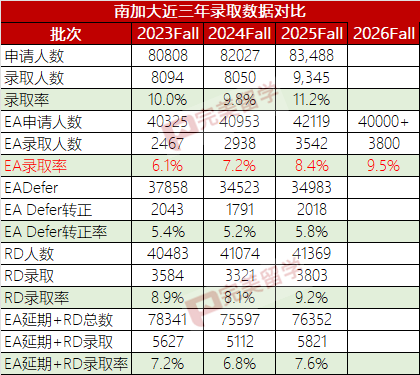

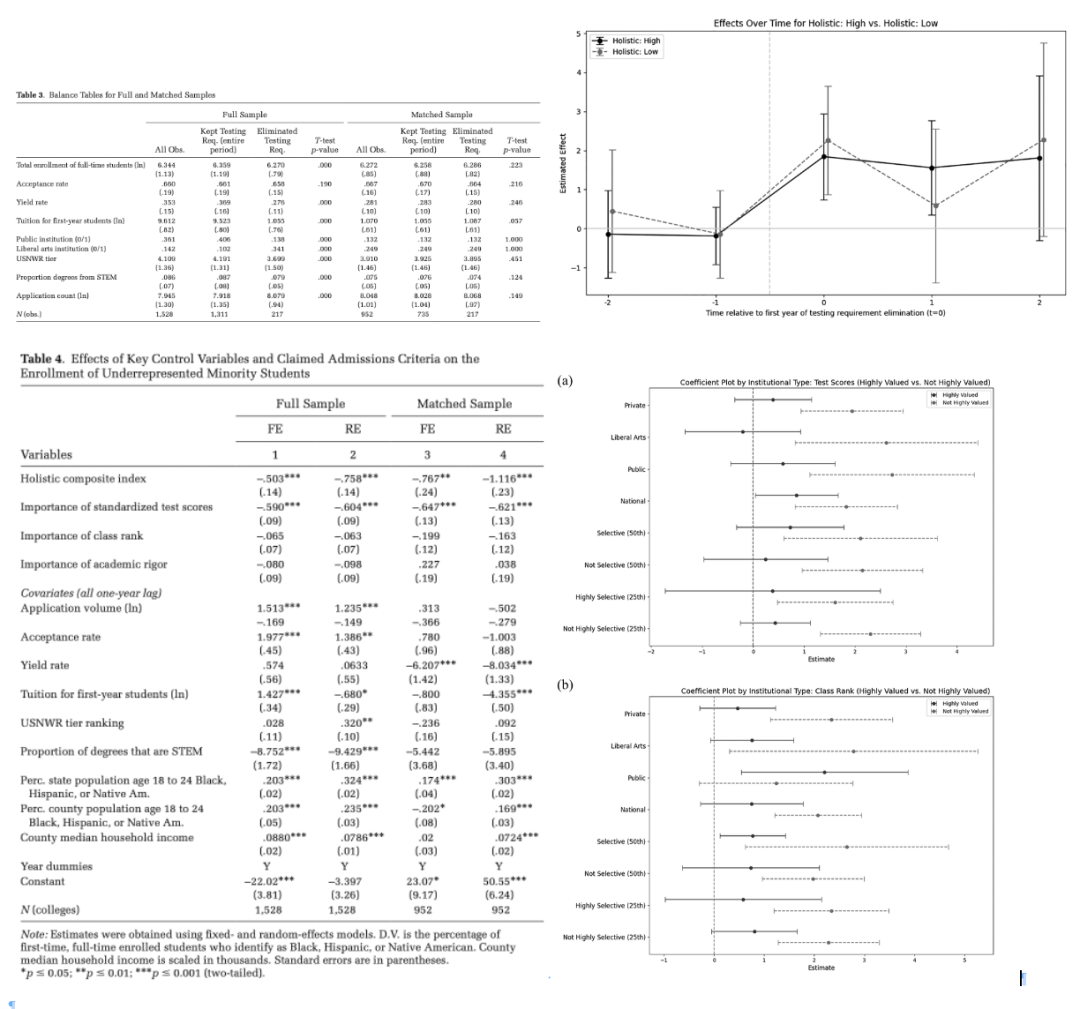

作者主要基于三大数据源展开分析:其一是 College Board 年度高校调查(Annual Survey of Colleges),用来自各高校自报的招生评估标准权重(如标化成绩、课外活动、GPA 等);其二是 IPEDS(美国国家教育统计中心)数据库,提供包括学生种族、入学人数、毕业率、财务状况等在内的高校年度运营数据;其三是College Board与FairTest提供的test-optional实施时间线数据。

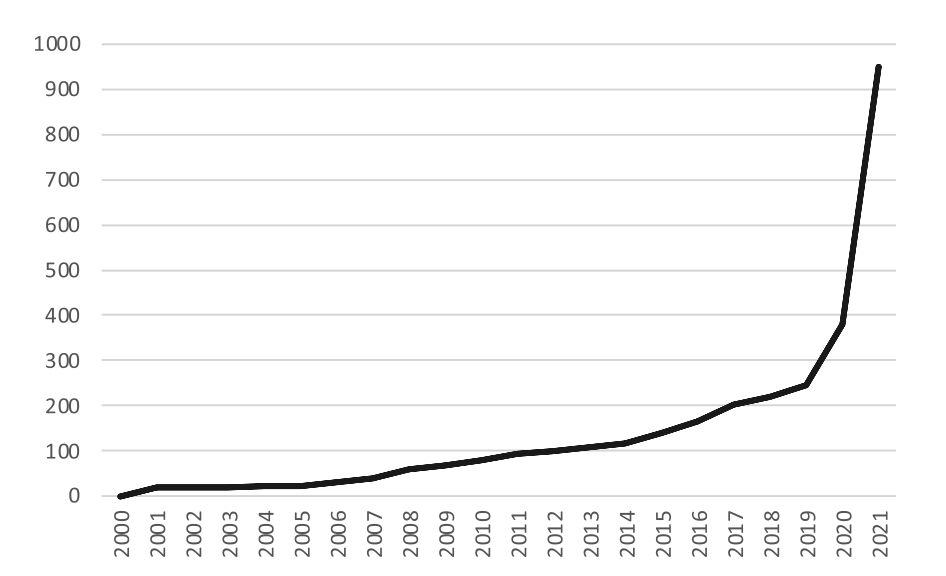

图源 American Sociological Review

Test-optional政策从20年前开始被越来越多的大学实行,但是学界、业内就该政策对于教育公平的积极作用一直众说纷纭。作者在本研究中用数据证明:对于重视量化指标、存在财政危机、有招生压力、重视holistic review的大学,test-optional一直是阳奉阴违的一个政策,并未对校园多样性起到明显作用。

现状

根据Common Data Set和College Board的 Annual Survey of Colleges数据,超过95%的 test-optional院校在申请评估中依然“考虑”甚至“重视”标化成绩。研究指出:

也就是说,test-optional在实践中大多并不等于test-blind。它更像是一种策略性模糊:既吸引了不愿提交成绩的申请者,又没有真正放弃以分数作为硬指标筛选的工具。

作者构建的DiD模型指出:越是公开声明“重视标化分数”的学校,在取消考试要求后,URM(少数族裔)入学比例增长越小甚至无显著变化。

大学阳奉阴违的各种方式

- 官网/招生网站/活动暗示在test-optional的背景下,招生官在判断谁“需要”提交成绩、什么分数算是“够好”,这一过程中存在隐性偏见和结构性不平等。在招生官网的字句之间,这种差异化暗示往往被巧妙地表达出来。例如芝加哥大学在其test-optional政策下,仍然建议学生:“我们鼓励你提交 SAT 或 ACT 分数,特别是当你觉得分数可以体现你的能力和潜力时。” 这类话术看似包容,实际上可能吓退了很多低分或无法考试的弱势学生。而在申请端,很多学生和家长也逐渐摸索出“潜规则”:没有分数的申请很难“打得过”一个有高分加持的申请人,即使学校说“可以不交”。

- 招生官的内部操作Test-optional对多样性的“正向”影响,主要集中在那些真正弱化标化权重、强调学生整体潜力的学校。但现实中,大量学校在政策执行上“言行不一”:嘴上说着“欢迎没有成绩的申请人”,但内核评估体系依然围绕着标化、GPA和AP/IB强度打转。这些结论都得到了早前研究Stevens(2009)Posselt(2016)的招生官内部访谈的支撑。

Holistic Review:标准更宽,门槛却更高?

其中一个最重要的原因是:test-optional的推行,让holistic review(整体评估)变成一个操作空间更大的标准。学生可以在文书、推荐信、课外活动等方面进行“投其所好”——同时也使得这些方面的竞争变得更加激烈,美本申请正在变得更加的“美本申请”。

但研究提醒我们:所谓的“多元评估”,往往也倾向于有资源的申请人。来自高收入家庭的学生更可能参与高质量的夏校、志愿服务、领导项目、国际经历,也更懂得如何“讲好自己的故事”。

在Hsu和Sharkey的统计模型中,他们发现:学校越是强调“非学术维度”(如才艺、课外活动、品格),其入学学生中少数族裔比例反而越低。 这说明所谓的holistic review,并未真正起到“打破不平等”的作用,甚至在某些情况下加强了社会再生产。

Test-Optional 的真正动力:排名、利润和数据优化

那么问题来了:既然大学其实非常看重标化成绩,为什么他们还会执行 test-optional 呢?

Hsu和Sharkey的研究提供了一个清晰的答案:test-optional政策能带来一系列间接的“好处”,包括但不限于:

- 申请人数增加(提升“选择性”);

- 入学率上升;

- SAT 平均分提高(因为只有高分愿意提交);

- 四年毕业率更高;

- 学校排名更好。

这些因素与U.S. News排名直接挂钩。而排名,往往影响了学校的声誉、财政拨款、甚至未来的捐赠收入。

换句话说,大学招生官在决定录取学生的时候,不仅仅考虑他们的录取标准,还在思考:究竟录取哪位学生会给自己学校带来更大的声誉、数据、资金上的优势。

此外,一旦学校面临财务压力、排名焦虑或毕业率挑战,这种对多样性的关注就会被迅速边缘化。招生政策开始向有能力全额支付学费、能迅速毕业、不占用太多资源的“安全申请者”倾斜。

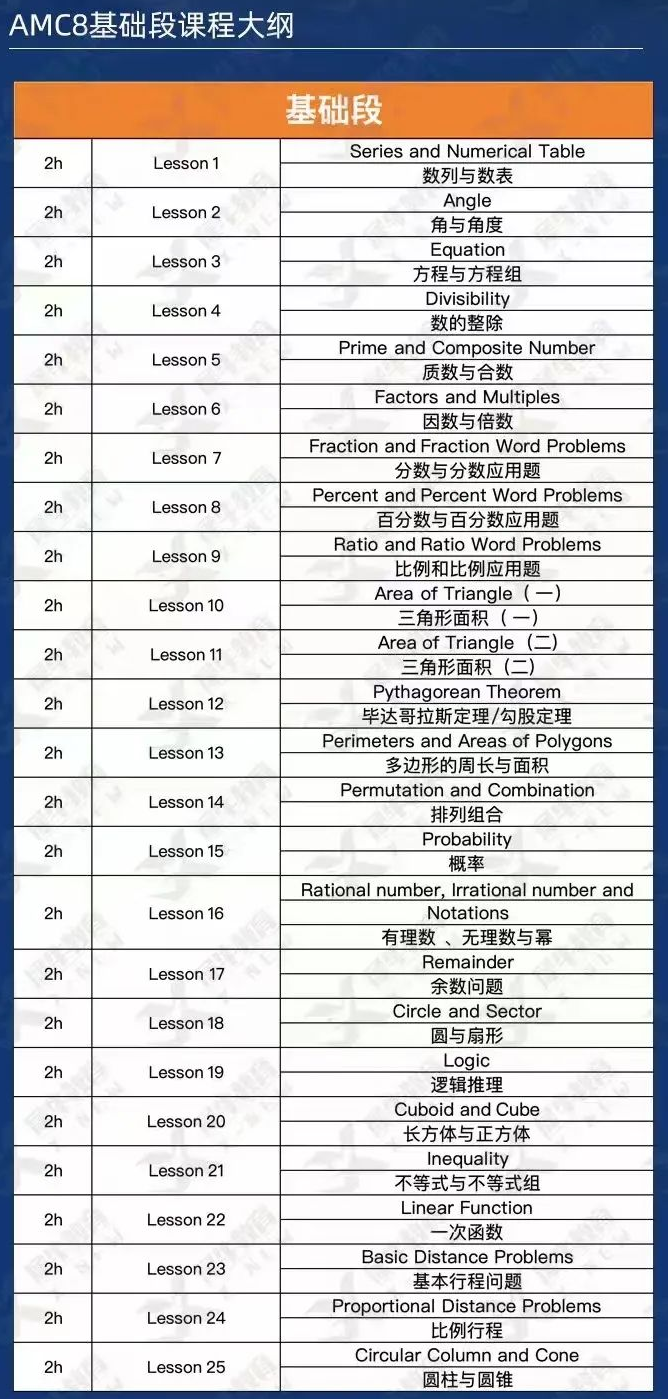

一些作者使用的数据和回归模型过程

图源 American Sociological Review

结语

这项研究给我们的最大提醒是:在美国大学招生生态中,没有哪项政策是“中立”的,也没有哪条规则不会被策略化操作。并且无论是对于自称更加注重标化分数的学校、还是自称更注重多元标准的学校,标化、非标化材料的竞争都变得越发激烈。