我曾经以为,只要文书够优秀、经历够亮眼,申请海外名校没问题。但一则新闻戳痛了我的认知,其实,你最容易忽视的,可能是语言成绩这一块,它往往是申请中“说服力”的基石,而你却当成“可有可无”的附加项。

日前,媒体报道了RMIT University(墨尔本理工大学)学生对部分中国国际生“不说英语”“英语能力极差”的强烈不满。这在我看来,不仅是课堂融合的问题,也折射出一条我们常常忽略的申请逻辑,语言成绩如果不达标,文书再闪光也只是“纸上谈兵”。

图源bundle.app,侵删

语言成绩背后的说服力,往往被低估!

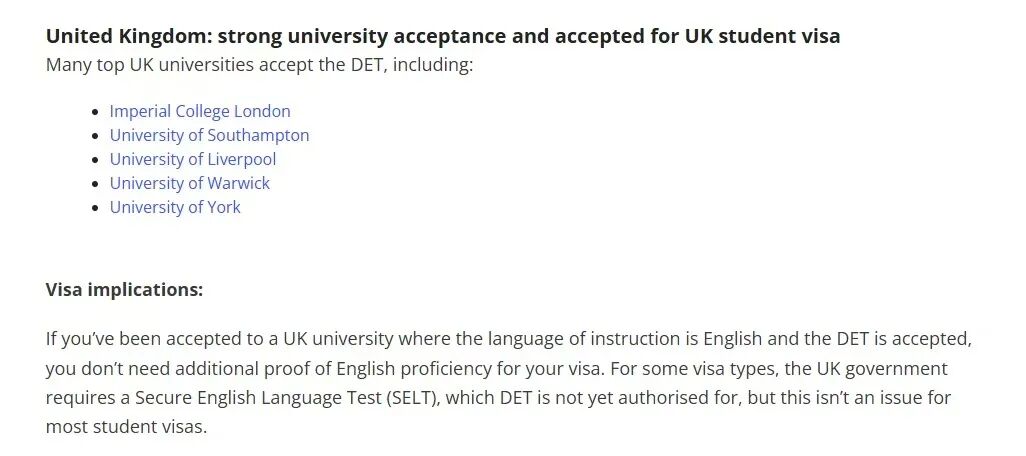

在申请海外高校的流程里,语言成绩常被放在“必填项”或者“基础门槛”这一栏。比如,你可能已经达到了IELTS 6.0或 TOEFL 70分这一最低要求,于是就觉得“搞定了语言”,把精力转向背景、文书、推荐信。但事实是,这种达到“低标准”的心态,可能正是你走向薄弱说服力的陷阱。

图源泰晤士高等教育官网,侵删

语言成绩=你参与学习的能力

招生方看的是,你一旦被录取,是否能在课堂上跟得上,能不能用英语进行讨论、撰写报告、与导师互动。如果语言成绩只是勉强过关,你的学习体验和成果都有可能受到影响。就像那则新闻中提到的,有学生抱怨“同组成员根本不会说英语,不参与讨论,导致整个小组被拖累”。这在招生方眼里,是一个隐忧,你虽然申请到了,但将面临学习风险。

语言成绩=你将来融入环境的能力

除了课堂互动,出国学习还包括生活、社交、文化适应。一个语言能力弱的学生,很可能在课外无法有效参与讨论、无法主动提问,甚至对学术文化和交流习惯感到陌生。

例如,曾有调查指出:“一些国际学生无法有效用英语参与课程、完成作业、与同学互动。”这意味着,你可能在申请时看起来“光鲜”,但一旦走进真实课堂,语言壁垒就可能把你推向边缘。

语言成绩=你申请中的信任感

招生官在审查申请时,会对你的背景、经历、目标、语言能力做“整体拼图”。如果你文书写得很好,但语言成绩只勉强达标甚至偏弱。就像你说,我有强背景、有亮点、有未来规划,但我英语只能“还能用”而不是“能流畅”。这个矛盾会削弱你的“说服力”:你到底能不能真正实现你的规划?背景再强,如果语言拖后腿,也可能被评为“风险较高”的申请。

从语言成绩提升看申请准备误区!

很多学生在准备申请时,会陷入以下误区,而这些误区正是语言成绩“隐形弱项”被放大后的表现。

误区一:只求“达标”而不是“超越”

很多人看到学校要求IELTS 6.0,就把目标定在6.0。然而在实际录取中,竞争者的语言成绩可能是6.5、7.0甚至更高。达到最低要求虽然能入场,但并不代表“优先录取”。而如果你成绩刚刚好,你就等于在“坐后排”。招生官可能认为你的语言能力不如其他申请者强,从而降低你在同等文书或者经历下的优势。

误区二:忽视语言成绩背后的“可用性”

考试成绩只是证明你具备一定能力,但并不等于你在实际课堂、社交、写作中“完全顺畅”。例如,那些被报道的学生虽然有入学资格,但因为语言弱,课堂参与困难、作业完成困难。所以在申请中,你需要用经历、文书或其他方面证明,你不仅“过得了语言门槛”,而且“我要用这个语言环境去做什么、有哪些实绩或准备”。

误区三:把语言成绩视为“术后补救”而非“核心支撑”

很多人直到文书、经历都准备得差不多,才发现语言成绩还不够,才匆忙补考或报语言班。可实际申请流程中,语言成绩最好是优先保障。如果语言成绩拖后,再赶着补,容易影响心态、准备节奏,甚至申请材料提交时间。记住,语言成绩是你能否“顺利进入学习状态”的能力线,是申请前置中的重要部分。

实用建议,如何让语言成绩成为你申请的加分项!

既然语言成绩如此关键,那我们就来看如何让它成为你申请中真正“加分项”而不只是“完成任务”。

语言考试这件事,真的是越早开始越不踩雷。

不是说突然哪天来一口气“冲一把”,语言分数不是靠运气,是靠提前规划出来的。先搞清楚你要申请的项目到底要什么分。不同学校甚至不同专业的门槛都不一样,有的专业雅思6.5就能稳,有的专业连7.5都是“起步”。去翻官网、看往年录取情况、对比自己目前水平,这一步真的不能跳过。然后给自己留至少2–3个月的准备时间。这个时间不是用来“每天做两篇题,感觉自己在努力”那种;而是要带节奏地模拟、分析错题、反复补短板。听力弱就重点练听,口语卡壳就逼自己输出,阅读慢就拆结构,写作拖分就背模板+积累表达。不是磨时间,是针对性升级。

将英语用于更多的实践。

提升英语应用能力,不是锦上添花,而是打底能力。比如,刻意把自己扔进真实语境里,去听公开课、参加线上英语webinar、找同学用英语讨论一个现象或案例。不是为了“说得完美”,而是逐渐适应:在英语中思考,而不是先中文再翻译成英语。你要做的不是“应付考试”,而是“用英语生活和学习”。当你开始把英语变成一种“实用工具”,而不是“被迫面对的科目”,你才算真正为留学做好了准备。

在文书中适度展示语言能力。

若你在语言考试中取得了超过最低要求的好成绩,可以在文书或经历中提及,比如你在IELTS 7.0、TOEFL 100以上,或者你曾在英语环境中实习、参与研究、用英文发表。这样语言能力不再只是“指标满分”,而成为你能胜任学术环境的佐证。但注意不要刻意“炫耀”分数,而要自然融入你经历中的语言使用场景,比如:“在本科阶段,我采用英文论文撰写、并在国际会议上用英语做口头汇报,这让我在进入目标项目之前已经具备以英语环境为主的学习经验。”

明确申请流程中的“逻辑链”,语言能力、学术、经历适配、文书说服力。语言是链条的起点,不是装饰。随着现在录取要求越来越高,很多大学对语言的要求也在逐步提高,所以,你准备好应对语言带来的挑战了吗?如果你还存在语言困扰,可以进一步关注我们哦!